column  column_2

column_2  column_3

column_3  column_3-2

column_3-2

野川近くの八重桜

撮影©Dioの会 2014年4月

タンポポの綿毛、イェーイッ! 2014.5.3

社会体制の修正プログラムとしての・・・ 2014.5.6

識者にとっても謎、記念館って? 2014.5.9

作家の記念館はどうしてできるのか? 2014.5.18

“鳥獣保護区”に想う 2014.6.1

未来の“三木露風-詩歌ミュージアム” 2014.6.6

「ふるさとの」「晴れ間」「雲雀」「赤とんぼ」、

田園詩とは何か 2014.6.17“詩人村”を思いつく 2014.6.25

可哀そうすぎる童謡「青鷺」 2014.7.3

大人に真似されると困る、「赤とんぼ」2014.7.8

八重桜のショットと、露風の「遅櫻」2014.7.19

高相コレクションの夢二書簡、啄木を哀悼する 2014.8.2

近代の“抒情詩”と不遇な“抒情画” 2014.8.7

「夢二のことは、夢二に聴きなさい」長田幹雄先生のお言葉 2014.8.13

萩原朔太郎の警句「抒情詩を繪でかいた」竹久夢二 2014.8.15

童謡にみる夢二スピリット 2014.8.18

夢二画のロマンチシズム 2014.8.20

マンドリンを抱く若者のそれぞれ-夢二と朔太郎 2014.8.27

さだめなく鳥やゆくらむ青山の青のさみしさかぎりなければ 夢二 2014.9.5

夢二が描いた日本の立田姫 2014.9.6

竹久夢二と武蔵野を愛した画家、東郷青児、それから池田満寿夫 2014.9.15

夢二詩集『どんたく』文庫版解説者、赤瀬川原平を偲ぶ 2014.11.2

<メモリアル・ミュージアム トップページへ>

綿毛のついた種子を持つタンポポ 撮影©Dioの会 2014年5月

タンポポの綿毛、イェーイッ!

タンポポの白い綿毛が懐かしくて、その時節を待っていたときでした。5月2日になり、忌野清志郎(1951-2009)の命日ということに気づきました。東京言葉でうたう詩人(シンガーソングライター、ロックミュージシャン)として、生前から気にかかっていた人です。メモリアル・ミュージアムに取り上げてみたらどうだろう、という気もちになりました。展覧会も開催され、多くのファンに慕われ続けています。このサイトは、イージーにやっていくことを折に触れてお断りしていますし、同時代の作家を入れても悪いことはないでしょう。

けれども、トップページでどのような作家を取り上げ、どんなふうに紹介していくのかの方針がはっきりしないことが、自覚されてきます。自分で、さまざまに考えてみるだけで、同時代に近づけば近づくほど課題山積になりそうです。

コラムのページでは、武蔵野の詩人が萌芽した思想や、トルストイやニーチェについて・・・、論考するかもしれません。ペシミズムや、ノスタルジアについても。ですが、確約するつもりはありません。なにか書いていく必要性を感じていたところ、何とかタンポポの綿毛のスマホ撮りができました。野川べりのタンポポには、北海道に咲いていた花とよく似たものがありますが、花弁の姿が少しシンプルであるように見えます。もしかすると、これが在来種で、故郷の原っぱを埋め尽くしていたのは、外来種との雑種だったのかどうか、植物に詳しくない者には何とも判断できません。

清志郎から、思想と行為のきっかけ(イェーイッ!)をもらってコラムを始める、と書くほどの思い切りがないままに・・・、ともかくもページを開くことになりました。

社会体制の修正プログラムとしての・・・

まだ存在しないもの、成立しにくいものについて取り組む習性のようなものが、人にはあります。提出先のない宿題のようでもあり、悪癖でなければ、道楽とも言えそうです。ただ、それが、習性ではなく、職務であったなら辛いでしょう。

そういう意味において、首都における詩歌文学館が脳裏にあったことが、メモリアル・ミュージアムのサイトを開いた動機のひとつでした。Museologyは、自分の専門の一端でもありますので、どこかで考えています。(現在、このような事業に関わっている方々のご参考になったら嬉しい、という気持ちもあります。)

竹久夢二の「宵待草」と、三木露風の「赤とんぼ」を、大正期の抒情歌として、当Dioの会は注目して来ました。ですが、草の根的な愛好者のいる夢二によっても、日本の象徴詩を極めた露風によっても、詩歌文学館が開設されそうな気配はまだありません。また、東京都近代文学博物館(1967~2002)が永きに渡り活動していたにも関わらず閉館され、立原道造記念館(1997~2011)が短命に終わったという、文学世界における惜しまれる事態を私たちは体験しています。

一部の愛好者や専門社会だけではなく、広く一般社会に喜ばれるような文学ミュージアムを望む理想論は時折わいてきます。しかしながら、一般の意識というのが、既に壊された田園風景をうたう「赤とんぼ」は、東京やその郊外には似つかわしくないという認識だ、とも聞かされることがあります。一般の理解というよりは、第一線を固守する都会人の発想のようにも感じられます。(そう言われながら、「赤とんぼ」記念碑は建てられていますが。)

大正期ころに盛んになった抒情詩や童謡が詩を提供することで、現代の歌謡曲が育まれ、多様な歌謡が、作詞と作曲の分業により発展して行きました。そして、ここ何十年かでは、ロック系、フォーク系に関わらずシンガーソングライターが数多く輩出しました。彼らは、まず音楽家なのですが、詩人としても評価されます。そして、彼らの詩と、いわゆる純粋詩との垣根を超えた鑑賞も生まれています。詩のアンソロジーやCDアルバムでは、近代詩人の抒情詩と、現代のシンガーソングライターが作詞した楽曲を並べて収録しているものがあります。

抒情詩が中心だった近代詩の次に、難解な現代詩が来るという詩史観は、それとして大切なものです。ただ、近代抒情詩が歌謡の発展に寄与したという見方だけではなく、現代のシンガーソングライターは、近代詩人の後裔であるという観点が成り立てば興味深くなります。

誰々と個々の人について述べると話が長くなりすぎますので、一般論で申し訳ありません。シンガーソングライターとして、自ら作詞・作曲した歌をうたって、しっかり働いて、高額納税して、政治や社会に関心を持ったり持たなかったり、というのは、エリートでなかったとしても優等生です。しかも、その歌は、同時代の若者や勤労者を代弁するものが大半です。彼らは音楽にこだわるばかりではなく、現代日本語にも一家言を持つことしばしばです。日本語が活かされる分野として、注目されます。

一般のなかの一部の方々が、どのようにみるかということも既に様々な事例があり、いうなら、彼らの詩のなかの反体制的な表現はいかがなものか、ということになるでしょう。あるいは、詩や歌が現代社会の何の役にたつのか、とか。

詩ってレトリックなものですし、また、鑑賞者に委ねられる解釈があります。体制は固まりすぎるとかえって脆弱となり動きがとれなくなりがちです。反体制的な表現こそ、社会の修正プログラムとして貢献する可能性があります。そういう修正プログラムの発信拠点として、詩歌文学館は、東京郊外にふさわしいように思われてなりません。

識者にとっても謎、記念館って?

意外なことにもと言っていいのかどうかわかりませんが、高学歴というか、知識層の方々のうちに、ミュージアムへの理解が乏しい傾向があります。例えていうなら、「博物館って、何の役にたちますか。先端的な研究が、そこでなされるわけありませんよね。」というような口吻は、実のところ、途絶えることがありません。学芸員はといえば、文化的な価値のある資料が収集・公開される博物館の使命を認めるからこそ、この職に就いたのであり、正直にいうなら、何がわからないのかわからない状態にもなります。

特に、作家の住居を保存した記念館は、奇異なものとして見られることがあります。まだ、若いころのことですが、ある小説家の記念館を訪れて、展示館に加えて、書斎の保存や庭園の様子などを拝見させていただきました。ご担当の方は、往時の雰囲気を保つために庭園の樹木も展示物と考え、また、館が地域に根付くように心を砕いた運営をなさっていることを話してくださいました。そして、感心して聞いている筆者に、それが、「邪道だ、と言われるのですよ。」と教えてくださいました。

作家は作品を残せばいいのだから、という観点から言っても、あるいは、作家の生活にしても完璧な保存や復元はあり得ないのだから、半端なことをして世間の歓心を得ようとするのは邪道だ、と見識ある方が言うという意味だったようです。何についても懐疑的でペシミックなのは、東京文化のひとつなのかどうか、興味深く記憶に残りました。

当初、この小文は、記念館の嚆矢としてよく知られる黒田記念館(1928年~、沿革を要参照)と東京文化財研究所の話から始めようと思いました。しかしながら、見識ある方々にも、「専門分野ではない」と言われそうな懸念があります。記念館へのアプローチは、容易ではありません。

ミュージアムというもの自体、成り立つことにも運営されることにも様々な課題があります。作家を伝える記念館の複雑なあり方については、その他のミュージアムと一線を画するものではありません。それでいて、分野を限っている美術館、文学館などと、作家を記念する記念館は、一応のコンセプトに違いがあります。さらに、記念館事業と、作家を伝える事業は、微妙に違っています。

黒田記念館を念頭にして言うなら、記念館の事業というのは、作家の作品・資料を保存、公開するばかりではなく、意思を継いで関連事業に努めなくてはならないという概念に行きあたります。少なくない方々が、記念館と言えば、その作家の表現ジャンルの振興に寄与するか、その作家の意思に沿った何らかの専門的な事業を行う命題を重視します。しかも、ミュージアムは組織・機関として成長し変態していくものです。

ですが、もう一方には、作家本人の業績や人物を伝えることこそ大切だ、いや、それだけをやってもらいたい、という主張があります。「先生(故人となられた作家)のためにやっている」というご遺族や関係者のお考えや、作家や作品への研究を盛んにしなくてはならない、という学界のご意見です。

まだしも、造形芸術の分野であれば、作品保存をして展示しなくては鑑賞がありませんから、ミュージアムを否定する考えは滅多にないかと思われます。ですが、言語芸術の言語とは、観念で成り立っているものです。青空文庫か、全集があればいいという説も強いのです。

記念館とはどのようなもので、どうあるべきかを論証しようとしますと、壮大なものになることでしょう。ここでは、簡単に、筆者の考えをまとめて述べてみます。

ミュージアムは、何らかの文化的にして学術的な価値のあるものを収集・保存して、公開し、生涯学習に寄与するシステムです。生涯学習では、学ぶ歓びを分かち合うこと自体が事業目的であり、学校教育のように学位の授与のような明らかな権威がないために、わかりにくいのかもしれません。なかでも、メモリアル・ミュージアム(作家の記念館)は、作家を伝える何らかの資料を保存・公開することで地域文化に貢献する機関と考えることができます。

ああでなくてはならない、こうでなくてはならない、というのは、運営主体や関係者、地域住民などの思惑であって、決まっているものとも言えません。活発な論議のもとに、存在価値のあるミュージアムが成立することが望まれます。

実態としては、広く一般向けのあり方が望まれていながら、見識ある方々にご意見やご理解をいただかなくてはならない、という難題が横たわるようです。運営主体と地域の見識者の歩み寄りを、何とか図ることが当面の課題であるように察しています。

難しいことは色々にあるけれども、どのようにでも成り立つのがミュージアムであるという考え方もできます。自分がどのようなミュージアムにときめいて、どのような館の事業に関わりたいか、ということになると、もう、個人の感性に関わることです。これまで、筆者は、作家像や時代文化を体感させるミュージアムに、ビジターとしても、キューレターとしても、わくわく感をたくさん頂いて来ました。この体験は宝物です、と感謝を込めて言わなくてはなりません。ですが、現在は、Webにメモリアル・ミュージアムのページを設けることに充実した楽しみを感じています。実物資料にこだわらずとも、何らかの情報だけで、ミュージアムを成り立たせる要素となります。しかも、困難な運営面も、Webでは問題が軽くなります。成長し変態するサイトはミュージアムに似ているかも知れませんが、そもそもが自在なものです。いえ、個人や任意の会が運営主体であるなら、ハードルの高さを自ら調整できる、ということを体験的に試しているところです。課題に直面したときには、レポートしたいと思います。

作家の記念館はどうしてできるのか?

記念館が増えて行くことは、作家の存在が社会に認められてきたことのように思われて、嬉しくなります。ただ、記念館にもさまざまな在り方があります。

郊外にある記念館からは、成立の要素らしきものが見えて来ます。好環境の地に特徴のある住居が残されること、新聞小説を書くなど国民的な仕事をして知名度が高いこと、それらがその要件であるようにうかがえます。

長きに渡る準備期間があって記念館が開設された作家としては、明治期を代表する知識人、森鴎外が注目されます。軍医総監を務め、日本の小説、戯曲の分野を拓いただけではなく、各方面への啓蒙的で秀でた評論を残しました。彼の住んだ「観潮楼」(明治後期には2階の部屋から遥かに東京湾が見えたために名づけられた)跡地に、森鴎外記念館が開設されています。この記念館の長きに渡る沿革を見ることで知ることができるように、鴎外記念本郷図書館の記念室から始まり、2012年、生誕150年を節目に新設の記念館として生まれ変わったのです。地域文化に寄与する図書館事業と共に記念室として出発するケースは、文学者の記念館には多々みられます。作家本人の意思や、その意思を継いでそのような社会的な配慮のもとに事業が始まるのが通常です。そして、偉大な業績を伝えるために、遺族や周辺の者が熱心に尽力して記念館としての活動が育まれて行くわけです。

没後、長い時間が経過しますと、作家本人の考えや遺産とは別に記念館が成立する傾向も強くなって来ます。昭和のバブル期以降には、「街興し」のために様々な文化施設ができる、というように言われることがあります。これは、事業内容には関わらず、地域のランドマークとして、集客や街の活性化を狙った施策がとられるという意味のようです。世界に一人だけの個人作家は、地域の顔、イメージ作りに適しているということもあるようです。パリに、ヴィクトル・ユゴー通りがあるように。

記念館好きの立場から言えば、作家という存在をまるごと扱おうとするその事業の人間臭さに惹かれます。個人の尊厳を重視する在り方に共感して、記念館に好感を持ちます。

鴎外の時代には、個人主義や自由主義はまだ目新しい思想でした。明治の終わりころの鴎外は、エッセイで日本におけるそれらの思想の受容について懐疑しています。そのような鴎外にも、とうとう独立した記念館ができたわけです。時代が進むにつれて、個人を尊重する思潮が社会に根付いて来た証左ではないだろうか、とも思われて来ます。

ただ、この観方は、作家の記念館に肩入れする者の思い込みかもしれません。正直に言うなら、人文学としての個人作家への深い関心や、社会的に人格を認めて後世に伝えたいという願いについては、ほとんど聞く機会がありません。誰の記念館があって、誰の記念館がないのはおかしい、どのようにしたら成り立つだろうか、というような論議は聞かされることはありますが・・・。つまり、ミュージアムが日本に増えてきた流れのなかで、作家の記念館は、ひとつの流行として開設されて来ていると観た方が当たっているかも知れないのです・・・。

ということで、次第に存在を現す作家の記念館は、日本に個人主義が根付いてきた歴史と共にあるのではないかと言ってみても、仮説に終わるような気もしないではありません。思い込みはあるわけですが、論証は、とりあえずお休みにしておきましょう。

“鳥獣保護区”に想う

「プー太や、お前を保護してくれるのだろうか」

道路端の赤い看板「鳥獣保護区」を散歩の途中に見つけたときには、思わず傍らの愛犬に問いかけました。何年か前のことです。

三鷹・調布を流れる野川の北側に沿って、国分寺崖線と呼ばれる河岸段丘があります。およそ住宅街となっていますが、低地にある通りからは、丘の上は空中都市マチュ・ピチュのように見ることが出来ません。また、高台の道からは遠方は眺めることができるのですが、足元の崖下の家並はうかがいにくいものです。

そんな入り組んだ段差のある住区の一角に、調布深大寺の鳥獣保護区があります。国や都道府県が指定する鳥獣保護区とは、鳥獣保護法によって野生の鳥類と哺乳類の保護と繁殖を図り、狩猟の適正化のために設けられているとのことです。

そういうことを深く考えたことのない門外漢は、野川とその岸部には自然が残されているために、さまざまな鳥や魚が生息している、とだけ観ていました。そして、それを鑑賞し、撮影することを人が楽しんでいると思っていました。

「身近な鳥獣生息地」として、東京都が指定した調布深大寺の鳥獣保護区があることはこの看板を見つけるまで知らなかったのです。ですが、この鳥獣保護区は、どのような鳥獣を対象にしているのか、謎のまま、詳しいことは調べることができずに日が経ちました。

野川に遊ぶ白鷺

撮影©Dioの会

街中で育ち生活して来た者にとっては、カラスとスズメのほかに身近な鳥類を挙げよと言われただけで窮します。散策途中に、野川の流れのなかに佇む白鷺を1羽、2羽と見つけただけで、新鮮な驚きでした。思えば、この国の農村ではサギは身近な鳥であるはずで、水田などに居てカエルやオタマジャクシを餌にしていて、高木に巣をかけるのだそうです。

住宅街の奥の細い道を歩いていて、「ケェッ、ケェッ、ケェッ」という鳴き声だけが聞こえてくると、「妖怪の声みたい」と思いました。そして、ある年、梅雨期となり、通りからやや離れた高木に、白い鳥の群れが居座っているのをみつけたのです。都会の幹線道路近くの木々に無数の白い鳥の群れ、です。しかも、鳥の群れは相当の鳴き声を発します。樹木から飛翔して頭上をいく鳥を見ると、その白い腹には細長い脚が下がっています。それで、初めて、白いカラスではなく、白鷺の群れであると認識したのです。

このように、すでに農村ではなくなった都市部において、田園地帯では身近である鳥類を保護しているということを知ったのは近年のことです。白鷺が飛ぶのを下から眺めたのは、初めてでしたが、樹木地帯をねぐらとして、餌場もしくは遊び場である野川に通っていると思われます。(自然保護や鳥獣については専門外ですので、この理解でいいのかどうか、ご教示をお待ちします。カモとカワセミは、日常的には流域で生息しているだけにみえますが。)

*

鳥獣保護区を観察しながら頭の隅で考えたのは、人間界にも、芸術村や文士村があるなあ、ということでした。都心に近い文士村では、もう既にそこには作家たちが住みにくくなり、住まなくなったからこそ、過去の事象が掘り起こされて伝承される傾向があります。そして、芸術村には、博物館事業に加えて、今日的な芸術活動を興して、地元の活力にできないだろうか、という狙いが強いようです。

ただ、芸術村や文士村は、特定の法律で指定されているわけではなく、各地において実にさまざまな形態で運営されています。芸術村には、地元の自治体が力を入れるばかりではなく、大企業の資本が導入されることもあります。さらには、その後、不況により計画が停止されてしまったところもあります。

鳥獣保護区から芸術村を連想すること自体、適切とは言えないかもしれません。文学や芸術の振興は、人間社会の複雑な機構と関わっていますし、おそらくは鳥獣の保護にも特有の問題がありましょう。

あくまで、高台に現れた何かという意味での連想なのですが、美術館や芸術村はそのような立地に建設されることがあります。東京とは違って、何もないところでは、何かができることについて反対を唱える人がいないと言われています。また、公的機関ではなく、個人が個人の力でつくる美術館のほうが興味深い、とも博物館の世界では言われています。

旭川市にある北海道伝統美術工芸村は、創設者は木内綾という方(既に故人)で、本人により1980年に優佳良織工芸館が開設され、国際染織美術館、雪の美術館と次々に建設され(地元民からみれば、忽然と出現し)、開館されたところの総称です。国道沿いのちょうど街はずれの高台に西欧風の城壁が設けられ、敷地は約8万平方メートルだそうです。メインに扱われている優佳良織(ユーカラ織)は、木内綾氏が創始したものです。北国らしくウールを用いた織物で、雪景色などの自然を図案化し、色彩も濃い目なのが特徴です。

木内綾氏が創作した織物は、伝統美術工芸として、現在も製作と販売に尽力が続けられています。大人のメルヘンが実現したような西欧風のお城が並ぶ伝統美術工芸村は、開設当時から、学ぶところ大であるように思えて脳裏から離れません。公園や旧宅ではなく、確かに、美術工芸村であり、ミュージアムであり、記念館なのです。そのようなものができるときには、強引なほどのパワーが動いているものではないかと思われます。

武蔵野という風土にもどって考えれば、樹木が少なくなった住宅街に、白鷺が棲む鳥獣保護区が設けられるのが似合う、と言えばそれまでです。東京郊外に相応しいスケールで、どこか丘の上に、強烈なパワーを秘めたミュージアムが現れないものだろうか、と散策の折には想ったりいたします。

未来の“三木露風-詩歌ミュージアム”

考えてもみない、というのがあります。あまりにも現実味がないことに対しては、そういうことになります。道ではない街中に公道を通そうとすると、構想に数十年かかるそうです。文学者の資料が公に寄贈されてから、記念館が成立するにも、余程の好条件がない限り、そのくらいかかるのが普通かもしれません。仮に当面の文化施設や展示室が設けられても、運営持続は難しく、言ってみれば、成長や変態をとげる課題が横たわります。

三木露風は、国民的な童謡「赤とんぼ」を書いた、象徴派の詩人です。おおよそ、国民的な詩人でも、郷里に記念館(例として、石川啄木記念館、宮沢賢治記念館、北原白秋記念館など)が設けられるのが通常です。公けに寄贈された露風資料によって、終の棲家であった地に記念館ができると考えた人の方が少なかったようにうかがえます。

いずれどうかなるときには、その時代における計画が新たに必要となりますから、我々の世代が気に病むことではないかもしれません。ただ、露風の没後50年を迎えて、暫定的にでも資料の活用拠点が定められたとさえ聞かないのは、寂しいことです。

あくまで、構想のための構想なら、自分にも何か考えることはできます。節目の年に、「はなむけ」にならないだろうか、という気持ちで書かせていただきます。

*

詩人露風も、その資料も、可能性の大きな存在です。東京圏に詩歌文学館がないからこそ、潜在的なニーズがあります。数々の魅力的な露風資料のうちで、ノートや反故紙に書きつけられた詩は、後半生になってから作ったもので、多くが未発表のままになっています。そこには、きちんと「露風」と署名されています。露風の思い入れが感じられ、東京郊外で暮らした詩人の貴重な詩作であるという証になります。武蔵野を愛し、この地でこれほどまでに詩作をして、それを残した作家はいません。

資料の調査・研究と公開については、決められた場があることが望ましく、事業の核となるのは言うまでもありません。Web上の三木露風文学館では、従来の露風研究に加えて、三鷹時代の原稿を視野に入れ、新たに露風という詩人を追究しようとしています。「露風紹介」のページが充実して来ました。今後も、露風の象徴詩について考察されることは、ひとりの詩人への注視であると同時に、日本文学への貢献になることでしょう。

もしも、この地域に詩歌ミュージアムができるなら、東京郊外に住んだ詩人露風を記念する事業として成立することが考えられます。武蔵野は、近代抒情詩の隆盛期に拓けた地帯です。そういう東京郊外が発展した時代の文芸復興を見直す課題と共に、グローバルな抒情詩や田園詩を歴史的に見ていくこと、日本の詩歌史を顧みること、近代歌曲、童謡や抒情歌の後裔として、現代のフォークやロックを視野に入れることなど、数々の事業主題が浮かんできます。詩と音楽、詩とエッセイ、詩と版画・抒情画などのコラボについても追っていく課題が多くあります。

詩を楽しむ場、具体的には、展示室やホールを主とした施設ですが、そういう場所が設けられて機能するなら、郊外の市民生活に誇りと落ち着きが生まれてくるでしょう。Webの果たす役割も小さなものではないでしょうが、人が集う場というのは重要です。そこで、展覧会に加えて、朗読会やコンサートなど、言葉を中心とした様々なイベントが行われるなら、多くの人々が日本語について考える良い契機となり、地域文化の向上が期待できます。無論、その場所が、詩人村として、詩を愛する人びとを支援し守る役割りを担うこともあるでしょう。

今日、デフレマインドを払拭し、経済や産業を活性化することで幸せを得ようと時代は動いています。いつの時代にしても、抽象的な文化の向上を説くことは、意味ががあるのかどうか、という気はします。ですが、あらゆる人が幸福に生存を継続させるという価値観を、現実のものとしようとすること、それ自体が文化の向上と考えられます。そして、幸せとは多様な形であるものです。シラサギやハクチョウを保護することに歓びを見出す人もあり、「詩が好きだ」と表明することに幸福を感じる人もいます。歓びや幸福感を分かち合いたいという人の願いによって、やがて社会的な体制がそれについていくことになるでしょう。そういう意味において、詩歌ミュージアムは可能性のあることだろうと考えます。

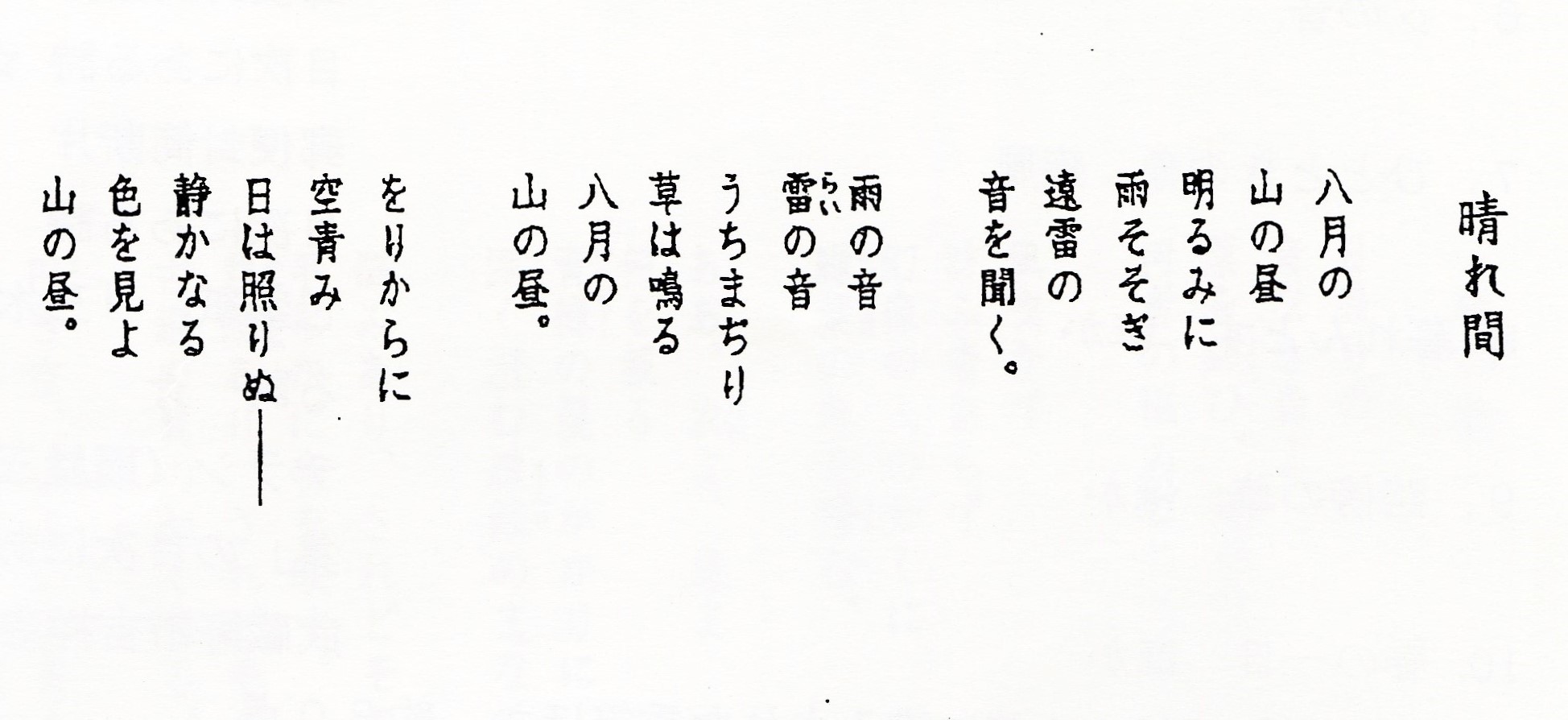

「晴れ間」(「廿歳までの抒情詩」より)三木露風 『廃園』(明治42年)所収

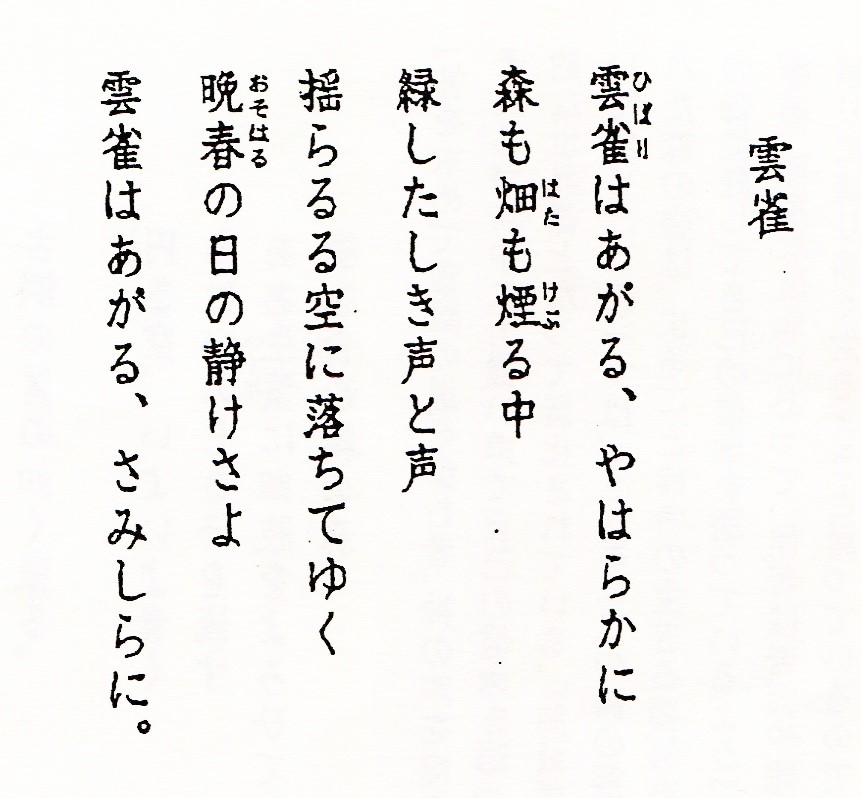

「雲雀」三木露風 『幻の田園』(大正4年)所収

「ふるさとの」「晴れ間」「雲雀」「赤とんぼ」、田園詩とは何か

広く知られている三木露風の詩と言えば、国語の教科書にも掲載された「晴れ間」、曲が付けられて親しまれた「ふるさとの」に、童謡「赤とんぼ」があります。(三木露風文学館の「作品を読む」のページで、代表的な詩が紹介されていますのでご参照ください。)作曲された詩や童謡は、『三木露風童謡詩集 赤とんぼ』(Book review)に収録された「賢きのばら」など、数多くのこされています。

露風の時代は、詩の時代でした。彼は広範な詩に関心を持ち、燃えるような情熱で詩に取り組んだ詩人だったと言えます。当時の象徴詩を極めたということでは足りないくらいに、詩作に没頭し、詩論を書き、キリスト教に入信し、近代人としての社会観で、さまざまな事象をエッセイに綴りました。うたうことのできる抒情詩、国民的な唱歌、童謡の創作にも力をそそぎました。代表作「赤とんぼ」は、その成果とみることができます。

現在の兵庫県たつの市で過ごした露風の幼少年期は、人との交際よりも、自然と親しむほうを好んでで、時を過ごす日々だったと伝えられています。旧家に生まれ、両親の離婚により祖父の家で育ったことなど、孤独な生い立ちが偲ばれますが、故郷を大切に思い、生涯をかけて良い関係が保たれていたようです。

國木田独歩の詩「山林に自由存す」は、明治30年に発表されています。明治の初めころの一本調子の西欧化は色あせ、近代都市は虚栄であるというペシミズムが生まれたのが明治後期だったように思われます。故郷で知った自然の美しさや尊さを人生の途上で再発見する傾向は、特に、都市の成立に伴って近代人に明らかになっていきます。なかでも、露風のように、早熟に自らの進路を詩人と悟った文学青年が出現したこと自体が、特筆されることです。しかも、若いころから、露風は、ふるさとの自然を詠うことを自らの使命としていました。

露風は、「象徴」という概念に加えて、「田園」(詩集『幻の田園』。「牛」「雲雀」などを所収)という言葉も用いています。彼の詩を田園詩とみることも、ひとつの糸口かも知れません。小動物を象徴的に詩に歌うことは、露風詩の特徴です。

田園詩人と言えば、中国の陶淵明(365~427)がいます。41歳で官職を捨てて故郷に帰り、農業に従事しながら日常の生活を詩にしたことで知られています。「帰去来辞」は、職を辞したときのいきさつを詩にしたものです。隠逸詩人とも呼ばれています。

必ずしも詩人本人が農耕していなくとも、田園生活を詩にしたものを田園詩といい、イギリスでは、ロマン派詩人であるウイリアム・ワーズ・ワース(1770~1850)が代表的な存在になります。「郭公に献げる辞」があるように、カッコーを愛した詩人で、森や野をうたいながら神秘的な境地を詩にしています。

都会生活を捨てて、田園でスローライフをおくるのが田園詩を担う詩人の生き方であったとしたら、露風は、そんな人でした。上京してからの詩にも、ほとんど都会生活は詠んでいません。いつも故郷や自然を詩にしています。また、ロマン主義の詩人は、鳥を崇拝して田園詩にする特徴があるとされていますが、露風は、雲雀や閑古鳥などをよく題材にしています。

田園詩とは何かといえば、自然の美や神秘をとらえるだけではない何かがあります。田園とは、ただ自然が広がる地ではなく、第一次産業、とくに農業や林業が行われている場になります。人が、自然界にはたらきかけて、収穫を得るところです。田園における人と自然とのかかわりや、生活をうたっているのが田園詩ではなかったかと思われます。

昭和3年にまだ田園地帯だった三鷹牟礼に入居した露風は、この地における生活を詩にしています。自分は農耕には従事していなくても、農業に寄り添うかたちで、「新秋」(『三鷹で暮らした「赤とんぼ」の詩人-三木露風の歩み』「もう少し読もう」で紹介 Book review)など秋の収穫を歌う作品ほか、さまざまな田園風景を詩にしています。また、人口が増えて小学校が新設される様子や街が発展していくさまを見て、ノートに書き留めています。自然の美をとらえるだけではなく、田園を主体として社会をとらえる世界観がうかがえます。ただ、田園が開けること、便利になることには関心を持ちつつ、加速する都会化を危惧する気持ちはあったようです。

露風の詩は、音律が美しく、視覚を呼び覚ますような官能性を持っています。詩で絵画を描いているかのようなのですが、色彩だけではなく光彩を感じさせます。光の輝きをとらえることは、印象派の絵のような手法だとも言われます。また、田園における農耕を描くことについては、バルビゾン派をも思わせます。

「ふるさとの」のなかの「君泣くや / 母となりても。」のフレーズには、若い恋愛感情の影に、観念的な女性観による思いやりがあります。女性は、児を産みそれを守り育てなくはならない宿命に呪縛されがちです。特に、農村では、女性の生涯は自由なものではありませんでした。それを気遣わずにいられない心が発露されています。

「晴れ間」では、通り雨がそそぐ「山の昼」の日の光の変化を一枚のタブローのように描いています。山の気候が移ろいやすいものであることは、そこで生活していてこそ感得できるものです。

「雲雀」の「森も畑も」は、単なる緑地を指しているのではなく、山菜やキノコを採取する森や、麦畑などの耕作地を想わせます。そんな身近な生産地を、雲雀が晩春の日に飛翔し「緑したしき声と声」を響かせているのです。

「赤とんぼ」の「赤」や「夕焼け」が自然の緑のなかで際立つ色彩であることはいうまでもなく、また、太陽光によって生じる光彩を感じさせます。そして、「桑の実を、 / 子籠に 摘んだは、 / まぼろしか。」と、田園の収穫を回想しています。自分が実際には農業には従事していたかどうかに関わらず、その作業に寄り添う姿勢が幼いころから身についていたのが近代までの日本人でした。

露風詩をたんねんに読むことで、田園詩とは何かを追うことができます。未来は、近代都市の建設よりも、田園地帯の農耕生活によって開けるはずだと、田園詩からの示唆を感じるのは筆者ひとりだけでしょうか。

“詩人村”を思いつく

“詩人村”は、ありそうでないものです。

先のコラム(6/6)で、詩歌ミュージアムは、詩人村としての役割も担うでしょうと一言書きました。書いてしまったからには、どうして、実際にはそのようなものが存在してなく、それはどのようなものと想定できるのかを、述べなくては収まらなくなりました。詩人村構想というまでのことではなく、ただ、ひとつの発想として述べてみましょう。

職人や芸術家は、工房、アトリエという創作の場を必要とするものです。あるいは、組織的に作品をつくる工房製作ということもあります。古く、江戸初期には、本阿弥光悦が、幕府から与えられた京都鷹峯の地に光悦村を営み、マルチな芸術村として独自な文化を誇っていました。

近代になると、作家自らが美術工芸運動を興す例がみられます。ユートピアに満ちた芸術家のコロニーの試みもあったようです。露風が住んだ三鷹牟礼には、昭和4,5年ころには、牟礼の“森の家”と呼ばれる彫刻家高田博厚の持家がありました。ここに訪れたことを詩人中原中也が、一人称小説(無題)に書き残しています。中原は翻訳の仕事もあり、生家からの仕送りもあったため、この家の訪問者でしかありません。高田が(若い芸術家の生計が立ちにくいことに)義侠心を起こして、アトリエのコロニー化を思い立ち、山羊の乳の販売や梅林運営などに、若い芸術家の仲間で挑戦したということです。(『山本有三と三鷹の家と郊外生活』で“森の家”を紹介しています。Book review)

今日の文化施設になりますと、芸術村とか美術工芸村というネーミングなり、施設は数多く存在しています。博物館としての展示やアミューズメントだけではなく、創造活動を行う場になり、また、そのような施設の提供を行っているところが多いようです。

しかしながら、文学の分野においては、文士村とか文学散歩の概念において、作家が活躍した往時を偲ぶ活動はありますが、詩人村というのはなく、文芸村と置き換えて考えてみても、存在していません。これは、文芸の創作が、個人的な書斎で行われるものであり、工房のように組織的なものに発展しにくいからと考えられます。

句会、歌会というものはあり、吟行ということはあります。ただ、吟行とは、歩きながら句作するものであり、動き回ることで発想を活性化し、風物に触れることで題材を得るという創作活動です。詩歌を詠吟しながら歩くという意味での吟行もありますが、詩が好きな若者や田園詩人が好みそうなことです。

つまり、詩歌の会や教室は、アトリエほどには、特定のしっかりした施設を持たなくても済む傾向があるのです。しかも、創作にしても、吟詠して味わうことにしても、一定の場所で行う必然性はなく、歩きながら行うのでいいのです。作品は、頭の中なり、紙やタブレットに記述していくらも持ち歩けます。(小説についても、書斎に籠る以外には、ホテルや温泉地など旅先で創作にあたる慣習があります。)

実際に、この近辺の神代植物公園、武蔵野の森公園、野川公園などは、季節の草花や昆虫、風物に触れて句作するために、俳人がよく訪れるそうです。創作の場は、野外にも至るところにあります。ある意味においては、文芸村なり詩人村は、必要性がないために、存在していないということができましょう。

では、筆者に、“詩人村”という概念を抱かせたのは、何だったのでしょうか。それは、武者小路実篤が始めた“新しき村”(大正7年開村)と、立原道造が設計図で残した“ヒヤシンスハウス”(昭和12~13年構想・設計)でした。両者ともに詩人であったばかりの人ではなく、これを詩人村に結びつけるには無理があるかもしれません。ただ、“新しき村”と立原の“ヒヤシンスハウス”は、詩人の生活のなかで生み出されたユートピアのひとつとして興味深く感じられるのです。生活そのものにこだわった実篤と、週末のひとりの時間を想定した立原の“ヒヤシンスハウス”は、まったく正反対の性質を持つようでいて、表裏一体しそうに思えてなりません。

もしも、今日、詩人の集う村が開設されるなら、それは、“田園詩人村”のような形で成り立たないでしょうか。例えば、詩歌ミュージアムや詩人の記念館と敷地が続いているような村であってもいいでしょう。

入村資格は、必ずしも詩人でなくてはならないわけではありません。文学研究者や評論家は無論考えられます。文系か芸術系の仕事に従事している者、あるいは文学部か芸術学部に準ずる学部の出身者ならいいでしょう。そして、詩歌の文化を伝えようという意思を持つばかりではなく、創造性を持っていることが大切です。仕事の創出、村づくり、ライフスタイルの創出が、“詩人村”の課題となります。

用意される住宅は、プライバシーが確保できるように配置されていて、分譲でも賃貸でも可能です。小さな庭のある山荘風の必要最低限の住宅と思いますが、永住仕様にしたり、ソーラーシステムを設置して売電まで可能にしたり、ゲストハウスを増築したり、入居者各自が手を加えることができるようなキットが用意されていると便利でしょう。村のメインストリートに店舗を出すことも可能です。近くには田畑があり、希望の面積を耕作することができます。半ば、自給自足の生活が可能になるようにします。セカンドハウスとして利用する人は、本格的な耕作に参加するかどうかについては選択できます。共同作業があってもいいですが、区切られた農地を個人経営することの方が望ましいのではないでしょうか。

生活をシンプルにして、詩作(仕事)に力点をおけるように、各自が自分のライフスタイルを作っていける村です。さらに、独自な村づくりも重要な仕事となります。“詩人村”が通常のリゾート施設や別荘地と違う点は、文系の仕事にキャリアのある者が中心となって運営されることです。文系は仕事のチャンスが少ないと言われながら、支援策が遅れていたことを補うことを考慮します。単なるビジネスや特定の地域のために発想された村づくりではなく、博物館事業の一環として社会貢献を目指すNPO精神で運営されるものです。

村のセミナー室はいつでも利用できて、句会や講演会、研究会などを開くことができます。さらには、まるきりの素人にも習得できる農業や園芸、野菜料理の講習や、経営、経済のわかりやすいコース、ウオーキングなどの健康増進コースも企画されます。実務に疎い傾向を持つ文系の者を対象としたカリキュラムを用意したいものです。

村民が、詩歌ミュージアムの運営に関わるケースも考えられます。ミュージアムは、全国的な観覧者、あるいは今日よく言われるような世界からの観光客を受け入れる形態が想定されます。郊外型ですから、街や駅まではシャトルバスの運行も必要となります。隠れ里のようなものではなく、全国に向けて、世界に向けて、独自な文化をアピールする村には、博物館事業は核となります。我々学芸員の活躍の場は多様に広がり、有資格者に対する求人倍率は高まること必須です。(国家資格である学芸員の資格を持った者を登用するのは、タンス預金ならぬ、タンス人材の活用になりますね!)

ミュージアムの経営や村民の経済がどのように支えられるのか、ということは、少なくとも事業主体を仮定してみなくては考えにくいことです。これは、どのような地域に、どのような規模で設置されるのがいいのか、ということを含めて、未定ということになります。

実際に計画しているわけではありませんので、“田園詩人村”は、思い付きのまま、気持ちのいいプランにしておきます。やはり、街外れの小高い丘のようなところに、孤高に拓かれるのが素敵!ですね。

あと少し述べますなら。詩歌に詠まれる鳥獣に目を向けてみますと、雲雀や郭公の囀り、狐や鹿の鳴き声の響く地が求められるようになることが考えられます。山河の眺めのいいところに、“御岳詩人村”“大雪詩人村”“石狩詩人村”“富岳詩人村”“幾山詩人村”などと次々に開村されるようになるとどうでしょうか。それらの村を渡り歩く、現代の漂泊詩人、游吟詩人も現れるかも知れません。この国の精神文化は、詩歌を見直すことで豊かに変容するでしょう!

蛇足として、”詩人村”建設による社会的な効果を考えるなら。自然界の理と共に言語表現が見直されることにより、公の場や職場における無神経な野次や言行、セクハラ、パワハラなどが改善され、ものごとへの建設的な取り組みがが促進されることが期待されます。

(当、”詩人村”プランは、どなたでも自由に実現化することができます。ただし、暴利目的、廉価な労働力確保のために悪用することは禁じます。Dioの会)

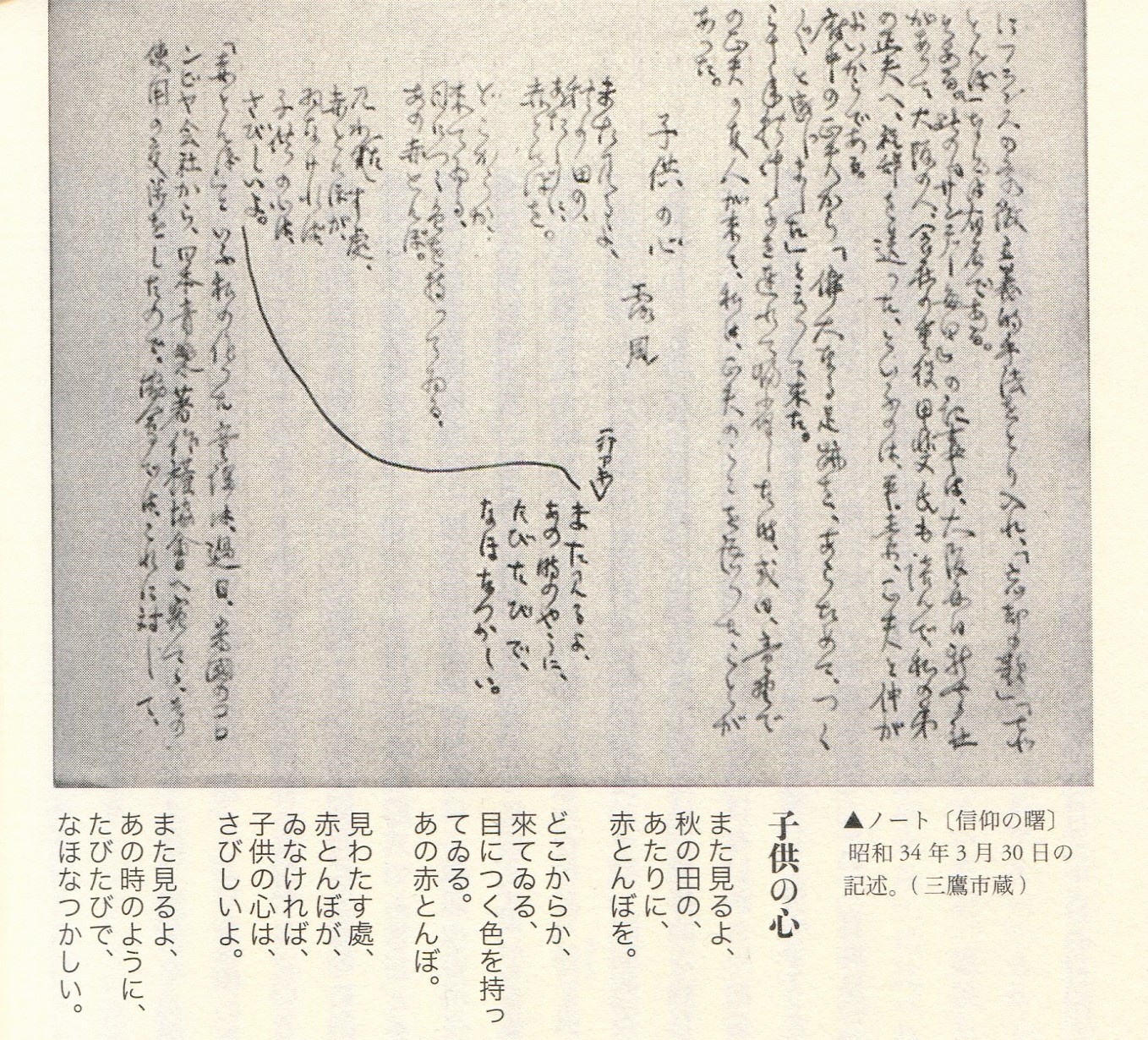

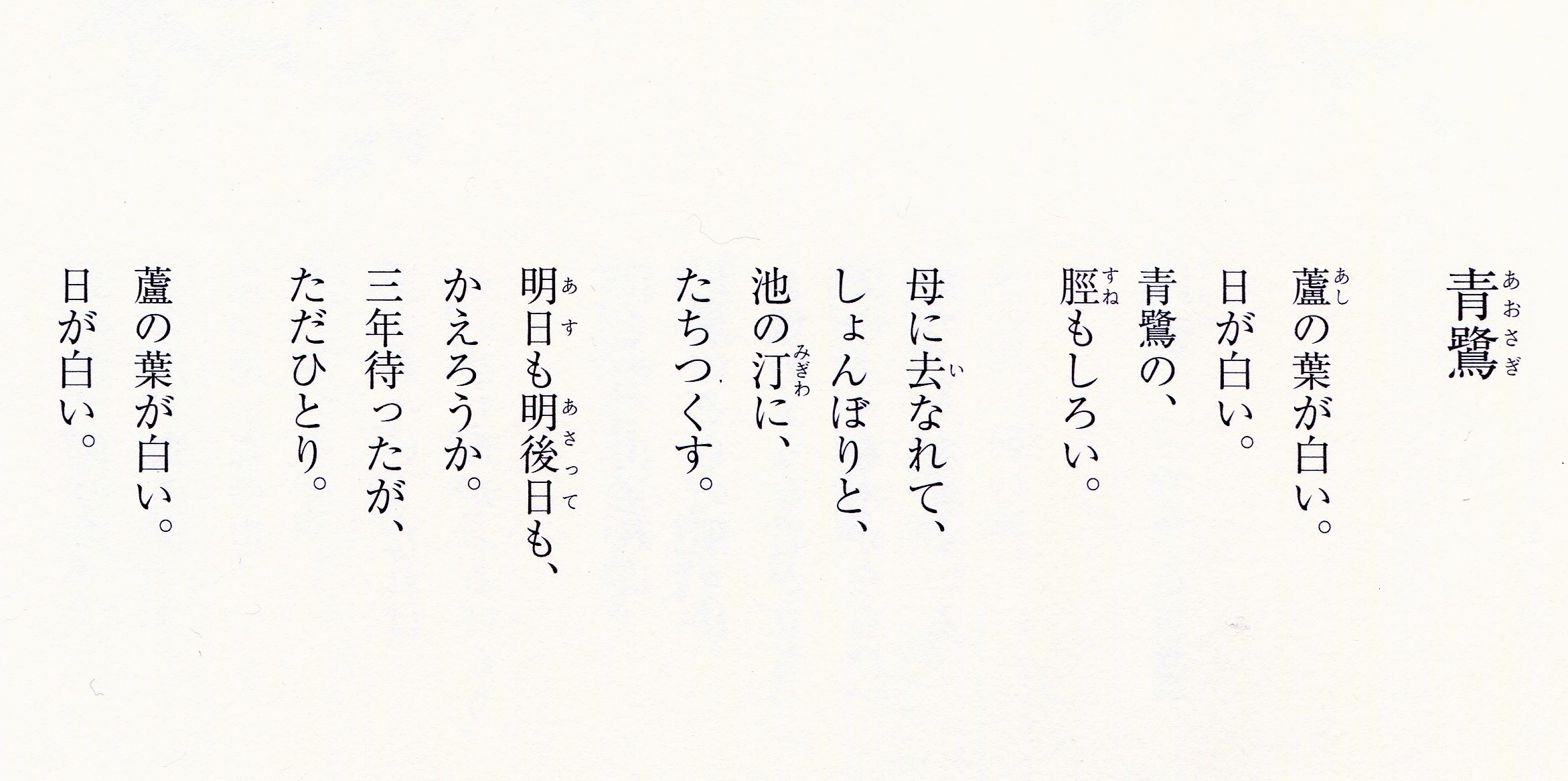

可哀そうすぎる童謡「青鷺」

童謡「青鷺」は、母に置き去りにされた鷺をうたっています。可哀そうで、可哀そうで、読むのも辛くなります。けれども、露風のいくつかの詩に登場する鷺は、どれにも、メランコリックで湿ったイメージがあります。意外にも、鷺は、露風の内面を解く鍵なのかもしれません。(『廃園』「廿歳までの抒情詩」のうちの「雨ふる日」、『蘆間の幻影』「夏小曲(三)」のうちの「白鷺」など)

それならば、童謡「青鷺」に向き合うことを避けてはならないでしょう。

童謡や童話には、子供の悲哀や厳しい現実を取り込んだものがしばしばあります。絵本やアニメでお馴染みの「みにくいアヒルの子」(アンデルセン童話 1843年発表)が、思い起こされます。アヒルの子として生まれたヒナ鳥が、自分だけが色が黒くてほかのヒナ鳥とは違うことに悩み、孤独に陥ります。ですが、やがて成長して、自分が白鳥であったことに気づく日が来るのでした。

露風の「青鷺」では、おそらくは細長い2本の脚で立つ姿から、青鷺が子供に擬人化されています。作者の幼いころの姿でもありましょう。三年待ったけれども、母親はもう戻らないという現実を悟ったことを表現しています。青鷺が見事な姿に成長する進展も、自分が何であるかを発見するサプライズもありません。ブルーに沈んだ青鷺は最後まで青鷺なのです。白という色も歌われていますが、これは、白く光る日光をさしていて、「青鷺の、脛もしろい。」というあたりに微妙な色彩がうたわれています。

青鷺は、鮮やかな色を持っているのではありません。ブルーグレーか、灰色のくすんだ羽で覆われています。眩しいような白鷺が多いなかでは、ちょっと毛色の変わった鳥なのです。

もうひとつ、「青鷺」から連想するのは、ピカソの青の時代です。露風の少年期は、奇遇にも、ピカソの青の時代(1901~4年)とほぼ重なります。20歳代のピカソは、近代化がすすむ社会における弱者をモチーフにした絵ばかりを、プロシア青で描きました。露風が、16歳で最初の詩歌集『夏姫』を上梓して、故郷を離れて上京したのが明治38年(1905年)です。

露風の「青鷺」からは、ピカソの青の時代の作品群のうちでも、とりわけ<悲劇‐海辺の貧しい家族>(1903年)が浮かんで来ます。男女とひとりの子どもの絵ですが、三人は沈んだグレーを基調とした服装をして、空と海と浜辺が配された画面に立っています。苦難に面した漁業者の一家でしょうか。

「青鷺」では、一羽の鷺だけが登場し、対峙する母の姿も父の姿もありません。家や一族への帰属によりアイデンティティが得られる時代の終焉を、もどらぬ母から示唆されるだけです。社会の急速な近代化により、女性にも若者にも出立という自立しかない、とまでは表現されていません。童謡特有の単純なリフレインは、哀感に満ちていて、作者の幼少年期の記憶なり回想によって作詩されたことが偲ばれるばかりです。これが、抒情性のつよい日本文芸のひとつのあり方とうかがえます。

露風の童謡に、思想や宗教の力を借りた女性の自立と、崩壊が進む家庭のリアル、ひいては少子化問題の発端をうかがうことは許されるでしょう。彼の少年期からは、長い時が流れ幾多の社会変遷がありました。ですが、詩に人の感情だけではなく、社会的な問題を読み解くことは、後の読者に委ねられた鑑賞の可能性ではないでしょうか。

大人に真似されると困る、「赤とんぼ」

三木露風の「赤とんぼ」は、やさしい言葉で故郷の田園光景を描いていて、子供に愛情をそそぐようにゆったりとうたいあげる童謡です。ですが、この童謡ほど、現代人には不得手なものはないらしい、というくらいに誤解やら不当な扱いを受けてきた歌です。

大正10年に発表されてから、昭和2年に山田耕作により曲がつけられ、次第に童謡「赤とんぼ」はうたわれていきますが、国民的な歌謡となったのは戦後のことと言われています。(『三鷹で暮らした「赤とんぼ」の詩人 三木露風の歩み』「増殖する「赤とんぼ」」にこのあたりの経緯が詳しくあります。Book review)

昭和22年に音楽の教科書に載せられるとき、受難がやって来ました。4連からなる「赤とんぼ」のうち、第3連の「十五で、ねえやは、 / 嫁にゆき、 / お里の、たよりも、 / たえはてた。」が、教科書では、一時的な措置ではありましたが、省かれることになったのです。戦後のことですから、15歳、つまり数え年で15歳なら満年齢では13歳か14歳ですが、その年齢で結婚するのは、法的にありえません。また、それ以前から子守として奉公に出ていたのなら、これもまた、低年齢で学校へも行かずに働かされていたことになります。学校で習う歌に、戦後の新制度のもとではあってはならないことが堂々と歌われることになるのはいけない、と判断されたようです。

それでも、この第3連は忘れ去られることなく、人々に歌われ続けます。ですが、「十五で、ねえやは、」というところを、子守されている子供(つまり作者)が15歳のときに、ねえやが嫁に行った、という解釈も生まれました。といいますか、そのような誤った解釈は後を絶たないようです。

明治、大正のころには、奉公に出される子供は、10歳くらいから働き出して、女子は15,6歳で嫁に出されることは早婚の例としてありました。そして、末永く家庭人として暮らすのではなく、貧困ほかさまざまな事情から転々とするようなことがありました。このようなことが、戦後以降、もう人々の記憶から消えつつあるということです。

かつての農家は、農耕機械もありませんでしたから、子供が大切な労働力でした。ですが、農家の主婦は家事と農作業で手がいっぱいで、子供が生まれても子育てする暇もなく、人手がいつも足りないのでした。子供たちのうちの上の者が弟や妹のお守りをすることがあり、他所から雇われた娘が子守をすることがありました。その労働条件が良いわけはなく、ほとんど24時間の奉公で食事が与えられるだけが報酬だったといいます。ただ、必ずしも、奉公する側が無産階級で、雇う側がブルジョアであるという図式が明らかなわけではありません。当時の主婦の家事労働や農作業が重労働であったため、それを補佐する若年女子が必要とされたのです。

ですけれども、ねえやという呼び方そのものも問題視されます。お手伝いの女性を女中と呼ぶことが次第になくなっていったのと同様に、ねえやは差別用語とみなされて、名称ごと消えて行きます。ねえやの実態も、また、現代人にはわかりにくいものとなってしまいます。

つまり、若年女子の労働、結婚、社会的処遇について、新時代に合わないことがうたわれているとして、「赤とんぼ」の第3連は一時的に排除されました。そして、その冤罪はきれいに晴れたというわけではなく、童謡全般にも言えることですが、文学的な評価や鑑賞がすすんでいるとは言えないところがあります。

しかしながら、たった4行で、近代における若年女子労働者の実態をここまで伝えた童謡というのは、すごいということにもなります。古謡として子守唄には系譜があり、子守の女性がうたわれた唄もありましたから、その延長上に露風の近代童謡としての創作があります。近代化を待つ農村を背景として、低年齢のうちから、働かなくてはならない女子の人生を、短いフレーズでこれほどまでによく捉えたのが、「赤とんぼ」第3連「十五で、ねえやは、 / 嫁にゆき、 / お里の、たよりも、 / たえはてた。」なのです。

あえて考えてみるのですが、文学作品のなかの旧いことがらをおおい隠すことで、日本における新体制が望ましい形で広まったのでしょうか。そんなことは、なかったのではないでしょうか。むしろ、近過去の若年労働者の実態をより身近に感じて理解を深めることで、これからの労働についての課題がよく見えてくることもあるのではないでしょうか。

そして、気になるのは、鑑賞のあり方です。「赤とんぼ」を、音楽教科書に掲載して、文学鑑賞ということは放棄してしまっていいのか、ということです。

学ぶ習慣のある児童や学生なら、詩や童謡の文学性についても、機会があれば理解を深めていくはずです。研究や鑑賞は刷新され、やがて、子供たちが理解しやすい鑑賞の手引きは実現されていくでしょう。

問題になるのは、社会人としての大人です。わけても、仕事に忙殺されながら中高年となり、もう、教室で学び直すようなことが考えられなくなってしまった人々です。

旧い世代の人たちは、文学作品の表層から、若い者へむけた教訓を作らなくてはならないと思い込みしていることがあります。実際に、「若いうちには、奉公して苦労をかってでなさい」などという、ブラック企業が喜びそうな解釈を聞かされたことがあります。「昔は、15歳で嫁に行ったんだから、今も、少子化の解決のために、まずは結婚しなさい」とはき違えることも絶えないかもしれません。

生産労働に従事しながら、労働力としての子を産んで育てるという役目を担わされるのが女性です。近代以降の経済社会では、その矛盾も顕著なものとなります。女性の社会進出がかなり果たされたはずの今日においても、デフレ脱却の戦力としてその労働力をさらに活用するために保育園の増設が説かれ、女性のための職場づくりが盛んに言われています。就労条件や育児環境など社会的な課題があるのはそれとして、本人の主体的な選択であるはずのことに、他者が介入しすぎてはどうにもなりません。今日では、誰かを奉公に出したり嫁にやったりする権利は、他の誰にもないのです。

作品世界へ関心を向けることで、社会学の方面に脱線することはあり、でしょう。どのように社会状況や時代を取り込んだ文学なのか、そういう観点も大切です。そして、鑑賞ということは、実際には自分が体験してない作品内容について、感じたり、考えたりすることです。童謡「赤とんぼ」の作者の孤独な少年期と母性・女性への想いを、この作品のなかにどのように探ることができるでしょうか。

思いますに、社会人としての大人のほうが、ミュージアムを必要としています。たとえば、仮に、詩歌ミュージアムがあったとしたら、社会人は、目新しい施設や企画に注意を惹かれて、視察にでかけるに違いありません。すぐに実施に移せるような施策や、ビジネスモデルを見つけてこようと思い立つわけです。展示室を歩き回って、さまざまな作品に触れ、あれこれの解説パネルを読んでいくうちに、「ひぇー」とか呟きだして、なにがなんだかわからなくなるかもしれません。ですが、少なくとも脳トレになります。文学鑑賞の入り口くらいには、立つことになるかもしれません。そうして、「休みの日に、詩歌ミュージアムに行ってみたけど、リフレッシュしたなあ。」ということになるでしょう。

そんな大人が増えていくうちに、「赤とんぼ」への理解が広まり、また、一般社会でも、詩と童謡を受け入れる姿勢が正されて来ないでしょうか。そういう好循環を助けるような詩歌ミュージアムが、あったらいいかも、と思います。

八重桜のショットと、露風の「遅櫻」

コラムページ最初の八重桜の写真は、色濃く咲いた花々に茶色がかった葉っぱが混じっているのをレンズ越しに見つけ、シャッターを押したものです。露風の詩「遅櫻」の「その葉は澤のある柔い茶褐色、」という一行が、潜在意識にあったようです。

露風は、三鷹やその近辺に咲く桜、わけても八重桜を愛していました。未発表の詩でも、しばしば八重桜を詠んでいます。「遅櫻」という詩は、昭和30年代前半、露風の70歳前後の作と推定されます。(先のコラムでも紹介しました『三鷹で暮らした「赤とんぼ」の詩人 三木露風の歩み』(Book review)の頁54に翻刻されていますので、ご参照ください。)

「遅櫻」は、4連からなっている詩ですが、八重桜の魅力と美しさを丁寧にうたっているような感じです。(ソメイヨシノなど)一般的な桜がすっかり散ってしまった4月半ば近くの「充たされぬ思ひを、とりかえす、八重桜に。」というあたりには共感を覚えます。

けれども、まだ鑑賞がすすんでいない時期の詩を語ることは、なかなか勇気を必要とします。力の足りない読み手が、気を重くしていますと、日はどんどん過ぎていきます。

今回は、ともかくも、感想めいたことだけでも述べておくことにしましょう。

露風は、鳥や虫や花に自分自身を投影しながらうたいます。それらは、神話・伝説をもつ自然界の魅力的な生命です。

代表作「赤とんぼ」を顧みましょう。成熟して赤く色づいたアキアカネ(ただし、赤くならなくても赤トンボと呼ばれるものもあるそうです)が、高原から群をなして降りてくるのは、秋雨前線の通過を契機とした時期で、8月後半から10月にかけてです。秋季の到来を意味するこのトンボの大軍の移動は、秋の農耕作業を始めるめやすになる自然界のイベントと言い伝えられています。「夕焼、小焼けの、/ あかとんぼ、」というフレーズに、この光景を蘇らせる人は少なくないでしょう。「桑の実」も歌いこまれていますが、ギリシャ神話では、桑の実の色が赤黒くなった由来として悲恋のエピソードがあります。けれども、詩では、それらの神話や言い伝えには深入りしません。ただ、詩は、夕焼けに映える赤とんぼから、山郷で子守娘にあやされながら育ったころに赤とんぼを見たことを追想して、過ぎさった時を惜しんでいます。

「遅櫻」においても、桜の開花が、春の農作業を始める知らせと言い伝えられていることが読者の脳裏に浮かびます。日本文学において、その散り際の良い桜がよく題材となります。詩では、ただ、淡い桜が散ったのちに、紅色がかった花、八重桜が重たげに咲いて、華やぐことをうたっています。

「遅櫻」は、「赤とんぼ」と同じように、自然をうたう4連の詩であることが確認されます。そして、このページで先に引用したうちで、「青鷺」(大正中期)「子供の心」(昭和34年)も4連なのです。

通常、4連といいますと、日本の文章ではよく用いられる起承転結の構成を思います。もともと起承転結は、漢詩の絶句における形式です。ですが、露風のこれらの詩では、絶句における起承転結のストーリー性は弱く、別の要素が強いようにうかがえます。

例えば、リフレイン形式があります。いうまでもなく、リフレイン形式は、世界中の歌曲・歌謡によくみられるものです。ヴィラネル(19行、田園詩)という形式でもリフレインが特徴的です。近代日本の抒情詩にもそれが認められます。露風の詩では、さまざまなリフレインのバリエーションが用いられていますが、最初の連と最後の連に同じ句が繰り返されていることがよくあります。

まず、4連以外の若いころの秀作を見てみますと、3連の「晴れ間」(明治40年)では、「山の昼」が各連で繰り返され、6行詩「雲雀」(大正初期)では、「雲雀はあがる、」が最初と最後の行で繰り返されています。リフレインが効果的に用いられている露風詩の例です。

先にあげた「赤とんぼ」「青鷺」「子供の心」「遅櫻」の4連の作品でも、みな、少なくとも最初と最後の連に、同じ句のリフレインを持っています。

ご存じのように、「赤とんぼ」では、「夕焼け 小焼けの / あかとんぼ」が、第1、第4の連で繰り返されています。「青鷺」では、「蘆の葉が白い。 / 日が白い。」が繰り返されています。

「子供の心」で繰り返されるのは、「また見るよ、」です。「遅櫻」では、「遅櫻」と「八重桜」の二つの言葉が組み合わされて、第1、第3、第4の連で繰り返されています。

単純な言葉のリフレインは、読み手の感情に訴える力を持ち、詩の調子を整えます。抒情詩や童謡・民謡に力を注いだ大正期までの作品だけではなく、後年になってからの詩でも、朗吟しやすく、うたわれやすい形式としてリフレインが用いられているようにうかがえます。

大人っぽい文語調の詩でリフレインされると、理屈ばった印象を受けます。ですが、実は、「子供の心」も「遅櫻」も、人心を感動させる自然の生命を讃えていて、理よりも感情に訴えています。しかも、それは、「赤とんぼ」や「青鷺」と同じように、人の心にじんわりと伝わるようなかたちで表現されているのです。

今回、心に引っかかっていた「遅櫻」を見直すことで、“4連で、最初と最後の連に同じ句のリフレイン”という「赤とんぼ」に代表される詩の構成を見つけました。詩に物語らせるのではなく、音楽のようにリフレインして、感情を抒情表現する手法です。これを、露風抒情様式と呼べるかどうかはまだわかりません。結論は急いではいません。

ただ、詩を読んでみて、楽しい発見がありましたよ。

高相コレクションの夢二書簡、啄木を哀悼する

夢二は、多くの書簡を残した作家です。

友人、高相利郎氏が預かることになったなかでは、離婚した妻たまき(岸他万喜)に宛てた書簡(明治45〔1912〕年7月10日消印 / 巻紙・墨書)が、特に注目されます。ここに夢二は、自分よりも2歳若く、満26歳で亡くなった石川啄木を悼み、その短歌を29首書いています。

同年の7月30日には、明治天皇が崩御し、大正期が始まる歴史的な夏でした。啄木は、幸徳秋水事件に執拗な関心を持ったことでも知られる詩人ですが、徹底した生活派の短歌を詠んで三行に分けて書き、その散文的なスタイルが若い世代に大きな支持を受けます。病死したのが4月13日、第二歌集『悲しき玩具』が上梓されたのが6月20日です。

夢二のたまき宛7月10日書簡は、啄木の死に触れながら、この『悲しき玩具』のなかから、「すきな歌をぬいてみよう。」として、遺稿集を繰りながら引き写しています。写し違い程度の表記の異同はあるものの、三行に書くこともそのまま踏襲しています。共鳴できるところとそうではないところ、また、啄木の妥協のできない純なところを感じ取っている様子です。おそらく、彼らは同世代の芸術家として意識しあっていたような間柄だったのでしょう。特に親交があったとは伝わってはいません。(以下は、夢二が採った啄木歌より)

なにがなく

初恋人のおくつきに詣づるごとし。

郊外にきぬ。

家にかへる時間となるを

たゞひとつの待つことにして

今日も働けり。

子を叱るあはれこの心よ

熱たかき日のくせとのみ

妻よ、おもふな

夢二が、「宵待草」の原詩(8行)を発表したのが同年6月『少女』の誌上でした。「宵待草」のうたは、啄木の死とほぼ同時期に詩として発表され、夢二が『悲しき玩具』のなかの歌を受容して後に、三行詩として完成し、翌大正2〔1913〕年11月に『絵入小唄集 どんたく』に収録されます。(exhibition 竹久夢二のページに詩の引用があります)

つまり、夢二は、代表詩「宵待草」を発表し、それに手を入れていたころに、啄木の死に遭遇し、彼の短歌から何かを得て、自身の表現を高めた可能性が考えられるのです。

傍証が少ないために、推察の域はでませんが、例えば、詩想を三行に凝縮して表現することは、啄木短歌の三行書きを、夢二式に咀嚼したものといえるかもしれません。また、口語的な表現へ傾斜しながらも、伝統的な七五調の小唄形式にこだわる夢二の在り方は、啄木が破格の表現をしながら短歌の形式にこだわったことに通じるとみることができるかもしれません。

実人生でも、離婚と悲恋を繰りかえし(「宵待草」着想にあたり、明治43年8月に、長谷川賢(カタ)との出会いがあったことは知られている通りです)、人生における悲哀の表現に憑りつかれた夢二が、啄木の遺稿集『悲しき玩具』に触れたのは、明治期が終わり、新たな大正期が始まろうとしたちょうどその時でした。そのことを、一通のたまき宛書簡が伝えています。

夢二と啄木についての一考察は、次の書籍をご参照願います。

『「宵待草」ノート ‐竹久夢二と大正リベラルズ‐』 Dioの会 / はる書房

高相コレクションの紹介は、下記書籍にあります。

『竹久夢二と日本の文人 ‐美術と文芸のアンドロギュヌス‐』(拙著)東信堂

近代の“抒情詩”と不遇な“抒情画”

竹久夢二の絵画は、彼が提唱した草画、明治の刊行物に掲載されたコマ絵の延長上にある小さな木版画、あたかも俳句や短歌のような形式にこそ、本領があるとみることができます。また、そのような草画も、この形態にあてはまらない絵画も、夢二の絵は、おしなべて抒情画であるということが言えるのかもしれません。

抒情画というのは、大正7年4月に京都で竹久夢二抒情画展覧会が開催されて以降に、主に出版美術系の画家の間に広まっていった概念です。大正7年は、大正期文化がひとつの高潮を迎えていたときで、同年7月には童話・童謡雑誌『赤い鳥』が創刊されて、三木露風も寄稿するようになります。9月には、室生犀星の詩集『抒情小曲集』が上梓されます。夢二の詩「宵待草」が、多忠亮の曲がつけられてセノオ楽譜として発行されたのも、同年9月でした。楽譜『宵待草』が夢二の描く麗しい女性像で装幀されていたことは、言うまでもないことです。

日本の詩は、抒情詩として発展するだろうと近代には考えられていました。そのことが現実となってきた時代に、絵画にも、抒情豊かな画風が、特に出版物に掲載される絵として興ってきたのでした。抒情画は、詩文と共に誌上に発表されるようなこともひとつの文化として、大正後期から昭和の初めころまではみられました。

ところが、ちょうど一年前の8月に当サイトのブログに書いたように、「抒情画」は、分野の確立はされることなく、後にも定義がなされてはいない実態があります。「出版美術」についてもほぼ同じような状況です。

「抒情詩」は、昭和期にかけてもその系譜が脈動していたことは実感されますし、詩史においても各種の事典類でも、紹介に多くのページが割かれています。ところが、「抒情画」については、美術史事典にも百科事典にも、その項目はないのです。

夢二と抒情画については、きわめて語りにくい事柄になってしまっているのです。

筆者は、近代に隆盛した抒情詩と、夢二を中心とする抒情画の存在には、深い関心を持っています。けれども、抒情詩については論考があるために、その実態が歴然とつまびらかになっているかと言えば、そうとは言えず、むしろその反対の状況があります。例えば、夢二と抒情画を描いた画家の詩は、ほとんど取り上げられていません。むしろ、既存の論考からは、分野の広がりにバリアーがあることがうかがえるだけです。そこに、定義されていない抒情画との関わりをみていくのは、容易なことではありません。抒情画を考えるにあたり、抒情詩についての定義は参考になるかもしれませんが、両者の関係をみていくことは、茫洋とした深みに嵌まることにほかなりません。

今年は、夢二の生誕130年になります。年を経ても、夢二を紹介する企画展が各地で開催されることは、実に喜ばしいことです。ただ、夢二は世に持て囃されながらも、理解されるということにおいては、不遇な作家でした。これからも、まだ、彼の不遇を、後の評価で晴らそうとする解明作業が、さまざまな形で続いていくのではないかと思っている次第です。

補注:もともと「草画」は、南画(日本南画では文人画ともいいます)における大まかな筆遣いで描かれる水墨画、淡彩画のことです。夢二は、そこに西洋の自由画の概念を重ね、日本の短歌や俳句のような詩想を込めて、新たな「草画」を生んだと推察されます。「抒情画」は、「挿絵(イラストレーション)」とは別のものという考え方はありますが、厳密な分類はされていません。

「夢二のことは、夢二に聴きなさい」長田幹雄先生のお言葉

ふとしたことで、夢二研究家として知られた(故)長田幹雄先生のことを思い出しました。ブログの2012年2月8日に、夢二資料を守り伝えた蒐集家であり研究の第一人者であったことを記したほか、長田先生のことはどこかに書いたつもりで、そうではなかったことに気づいたところです。

もう、長い年月が経っていますが、夢二に関心のある者のひとりとして、生涯を夢二にかけた長田先生に教えを乞うたことがありました。ある時、博覧強記でいらした長田氏に、若い者特有の遠慮のなさで質問を繰り返す私に、先生と呼ばれることをはにかむように氏は言われました。

「私は、夢二のことしか、知らないんだ」

それから、「夢二は大学をでていない、造り酒屋だった生家は、彼が生まれたころには小間物屋をしていた」「夢二の仕事は、庶民のための、庶民による、庶民の芸術だった」「夢二のことは、夢二に聴きなさい」と述べられ、「すべての道は夢二に通じる」というお話もありました。「宵待草を作ってからは、これが夢二の生涯の主題歌となって、“人生が芸術を模倣する”ということになった」「夢二はヒューマニストだったけれども、悪魔に魂を売り渡して、女性との出会いと別れを糧にして創作する芸術家になった」という見方も披露してくださいました。あと、何年何月何日の夢二の行動ということについて、また、どのような方のどのような夢二観があるかについても、驚嘆するほどに詳しくお話してくださることがありました。

長田先生に直にお目にかかったのは、数回かそれよりは多かったくらいだったと思います。半世紀も遅れて来た者に、胸襟を開いて何でも教えてくださったことは、目の前に光明が差すほどの事に覚えました。記憶というのは、曖昧になってしまいがちですから、今となっては、自分が触れた長田先生の夢二学(熱)について、このくらいのことしか書けなくなってしまったことは残念です。

補注:長田幹雄氏の論考は、次のサイトからダウンロードできます。 ⇒ 「宵待草」発生地/「宵待草」後日譚

Wikipedia 長田幹雄

萩原朔太郎の警句「抒情詩を繪でかいた」竹久夢二

既刊の拙著でしばしば触れてはいるのですが、まだ、突っ込んだことは述べていないことがあります。朔太郎が言った警句について、長いこと、不思議でならない思いをしています。

竹久夢二が自身の出発について述べたこととして、よく知られているのが、『夢二画集 春の巻』(明治42年)の「詩人になりたいと思つた」のだが、「絵の形式で詩を画い」たら世に受け入れられた、という内容の文です。ただ、これは、夢二が25歳のころの述懐であり、その後は、詩画集としての詩集ほか、多くの著書を出しています。(長田幹雄氏の調査では、生前の著書は後版など含め約60点)絵についても、画幅や屏風の形式での発表もあり、産業美術への目論見にも行きつきます。「大正ロマンの旗手」と呼ばれるに相応しい夢二の歩みがありました。

ところが、そのような夢二について、「日本近代詩の父」と称される萩原朔太郎が、若かった夢二自ら、絵の形式で「詩」を描いたと言ったところを、20年余り後に、「抒情詩」と言い換えた警句を吐いているのです。

昭和6年6月の『若草』には、40歳代半ばになって外遊にでる夢二のために「夢二画伯を送る」という特集が組まれています。そこで、夢二を評する萩原朔太郎の言葉が、「明治の歌麿で、抒情詩を繪でかいた新しい古人の元祖でせう。」なのです。同時代の様々な文化人が、日本の新しい文化をリードしてきた夢二が、とうとう外遊にでることに期待を寄せた言葉を述べる特集記事のなかです。そして、朔太郎は、次に、「しかし近頃少しマンネリズムに堕して生氣を失つた感があるから、この際洋行して新しい展開を示されんことを希望します。」と無遠慮に続けています。

浮世絵の美人画の系譜をひきながら、新時代の抒情画、イラストレ-ションの担い手の元祖に夢二はなった、という評価としてとっておけばいいのかも知れません。夢二の後裔である、いわゆる抒情画家の仕事が、すでに定着した時期でもあったと思われます。

しかし、疑問を抑えることができません。大正3年頃には、夢二の港屋に集った若い芸術家のひとりだった朔太郎は、夢二の絵と詩文の仕事をどのくらいみていたのでしょうか?

さらに、抒情詩を担ってきたその張本人である朔太郎が、ここで、あえて言うところの「抒情詩」とは、どのようなものであり、夢二の抒情表現とは、どのような重なりがあるのでしょうか?

夢二の画集や、選集にあたるものを開いてみるまでもなく、彼の仕事は広範でバリエーションに富んでいます。若い夢二は「詩」を絵に描いたと言ったのですが、自らの抒情詩も散文詩も絵に描き、エッセイに絵を添え、童話、童謡と共に発展した童画においても先陣を切る仕事をしています。『繪入歌集』(大正4年)など、歌の編纂・装画もありました。その夢二の画業のすべてが、やまと絵系の伝統をひきながら、人の内面や感情をよくあらわす抒情的な絵であった、という観方ならなりたつ余地はあるかもしれません。

しかしながら、大正期前後に抒情詩が盛んとなったころ、詩壇をリードしていた朔太郎こそ、抒情詩を担った第一人者でした。なるほど、詩といえば抒情詩ということになるのは、朔太郎の方なのです。彼の夢二を評した言葉は、朔太郎の立場から、自分を投影しての抒情的な言説ではなかったかと思えて来ます。

特に、夢二の文芸が、詩人朔太郎の視野にないというのは、奇異です。夢二は画壇の画家ではなかった以上に、文壇の作家ではありませんでした。夢二のさきがけ的な童謡、童話や、物語、ライトな散文作品は、口語自由詩を樹立した詩壇の雄であった朔太郎の眼中には入らなかった、ということだったのでしょうか。当時、すでに誰でも知っていた「宵待草」についても、脳裡になかったのでしょうか。これは、フィールドの段差ともいうべきもので、文壇作品でなければ見過ごされることが、あったのだと考えるほかないのでしょうか。

なお、それでも、夢二の文芸をすっかり看過しているような朔太郎の警句にはひっかります。朔太郎は、当時、既に詩集を5冊上梓し、詩論や評論集も多数出していたころでした。昭和6年当時の仕事としては、『恋愛名歌集』があります。(朔太郎主要著作を参照)さらに、後には、散文詩とも小説ともみなされる「猫町」(昭和10年)という作品をひとつ書きます。このような散文は、朔太郎はもっと書きたかったのだけれども、このほかには書けなかったと伝えられています。こういう傾向の散文に関心のあった朔太郎が、夢二の散文作品、特に、都新聞に絵画小説の形で連載した4作の小説を知らなかったとしたら、あまりにもおかしなことではないでしょうか。(参照 竹久夢二絵画小説「出帆」)

夢二は、庶民、一般の生活者のための文芸や芸術を模索していたのでした。日本において、抒情詩だけではなく、叙事的な表現も何らかの形で育たなくてはならないという考えに与していたからこそ、絵画小説をも試みたと考えられます。

詩壇の地位を固守していた朔太郎は、夢二の広範な仕事、抒情詩も散文詩も絵にし、さまざまな形式の詩や散文作品そのものも多様に書いたことに、何も理解がなかったのでしょうか。あるいは、多才に過ぎる夢二先輩に、やっかんでみせたのでしょうか。実のところは、夢二外遊にあたり、朔太郎が担う抒情詩が、置いていかれるような気がして焦ったのでしょうか。

50歳に満たずに病に倒れて亡くなった夢二は、自身の仕事を総括してはいません。彼の仕事としては、いわゆる抒情画やデザインについてよくみてゆく課題があります。文芸についても、じっくりとした評価の試みが待たれます。夢二の作品も、彼と同時代の絵画も文芸も、その流れと実態を見ていくことは、気が遠くなるような作業でしょうが、夢二の文化遺産ともいうべきものを知るためには、できるだけすすめたいことです。

朔太郎の警句「抒情詩を繪でかいた」は、夢二の全体像が理解されにくいことを象徴していると受け取られます。同時代に夢二を理解した言葉は乏しく、夢二自身の言葉を繰り返し引用しておくほかありません。「次から次へと仕事を創(はじ)めて、暗示を與へては、いつも後姿を見せては歩いてゆく」(「島を立つ」『若草』昭和6年6月)のが夢二だったということは、いずれの詳しい作品評価がなされるまでの仮説になります。朔太郎が、どのように夢二に暗示を与えられたひとりであったかについては、さらに、もう少しよくみてみたいと思っています。

追記:夢二が自らの設計で自宅(大正13年築、少年山荘)を建てたのは、東京府荏原郡松沢村(現、世田谷区松原)で、昭和になっても住んでいました。朔太郎は、東京市外馬込村や、故郷の前橋市で暮らしていましたが、昭和6年に、世田谷町東北沢に移り住み、昭和8年には、自ら設計した代田の家に入居します。夢二の住んだ世田谷地区ではなく、朔太郎は北沢地区になりますが、同じ世田谷区に家を新築して住むことになりました。

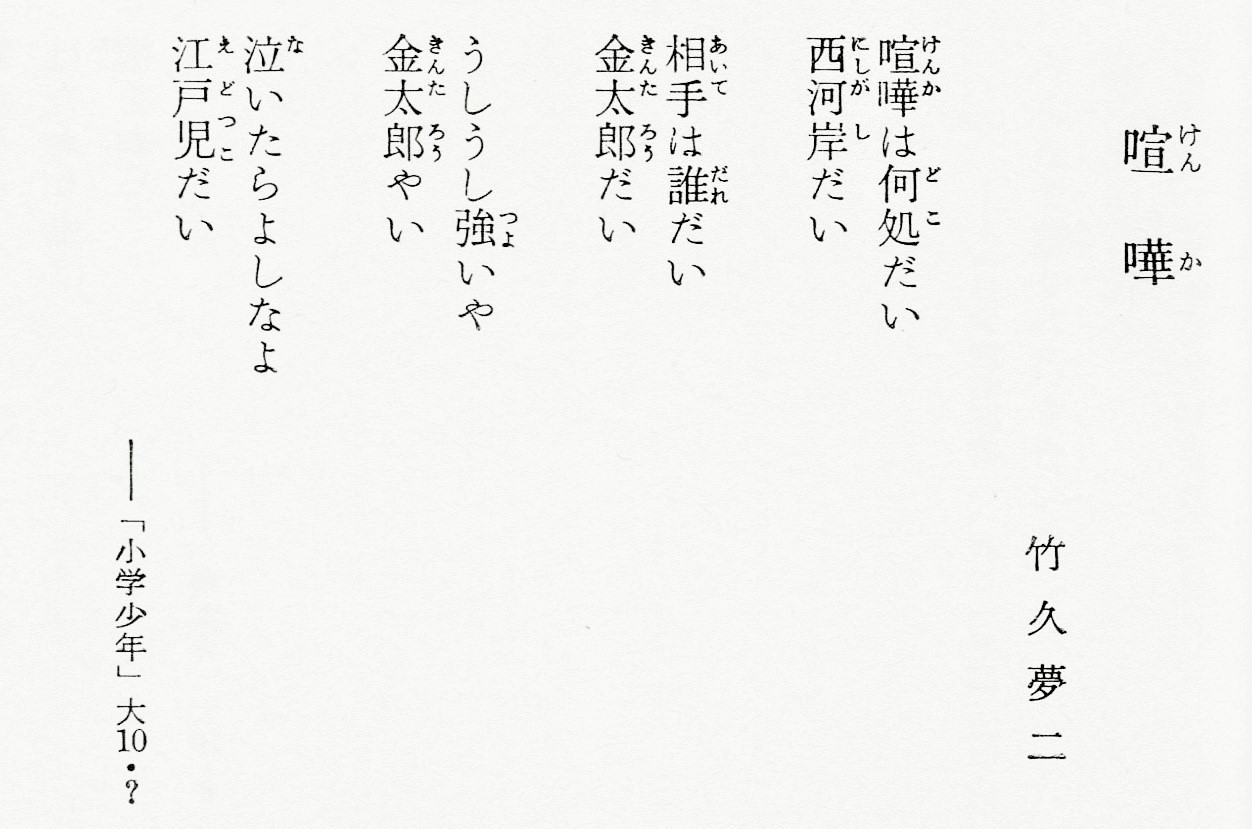

「喧嘩」竹久夢二 所収『日本童謡集』与田準一編 岩波文庫 1957年

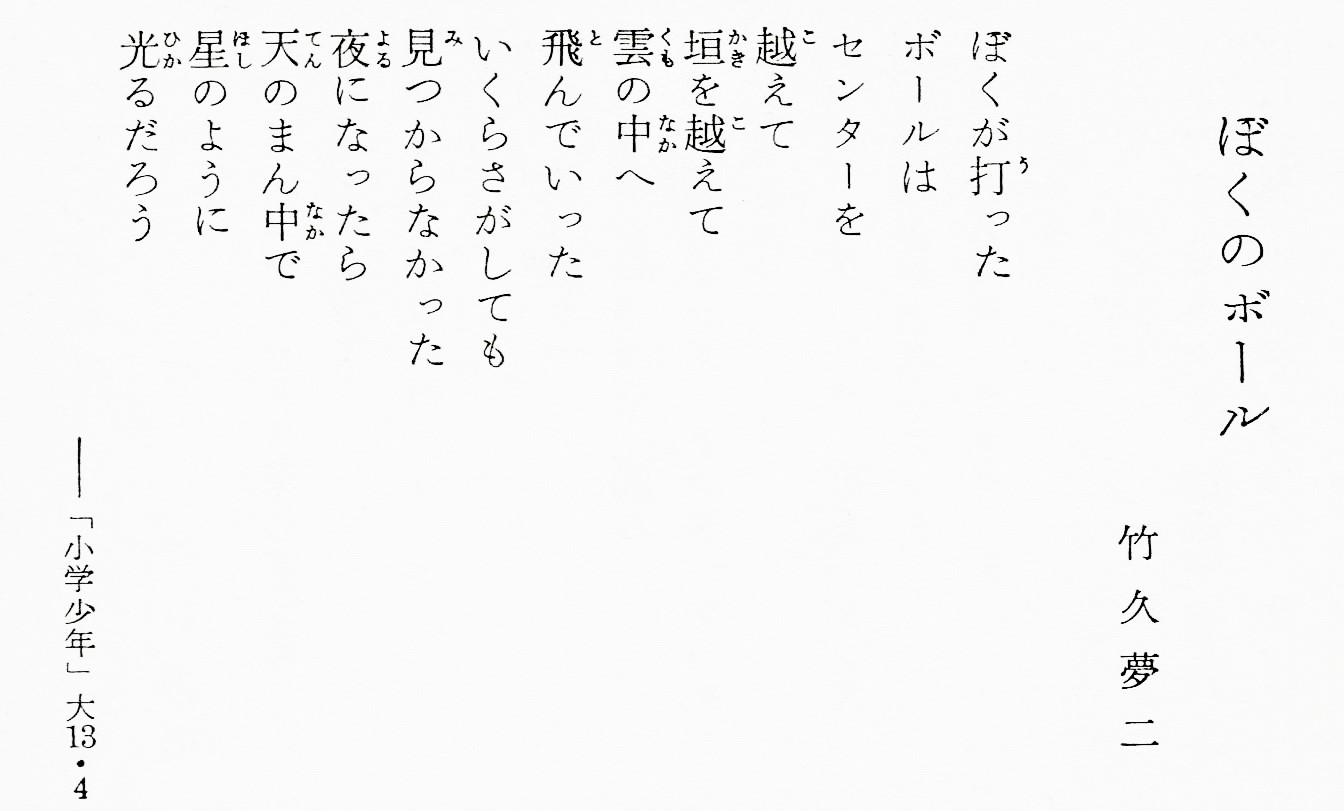

「ぼくのボール」竹久夢二 所収『日本童謡集』与田準一編 岩波文庫 1957年

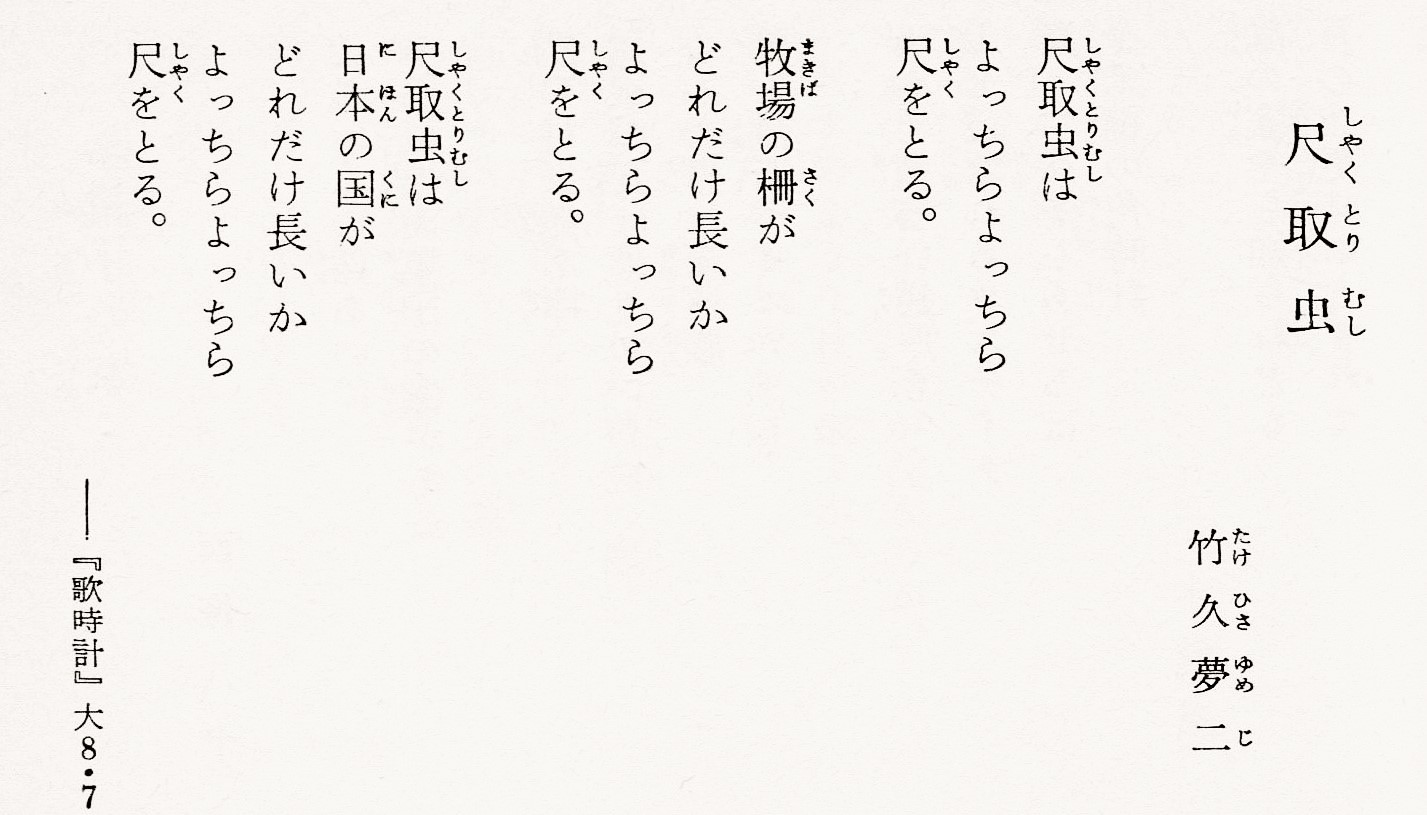

「尺取虫」竹久夢二 所収『日本童謡集』与田準一編 岩波文庫 1957年

童謡にみる夢二スピリット

どのような形式であらわした作品にも、動かしがたい作者の個性が脈打っている、という意味では、いつも、夢二は、夢二でした。日常的な何気ない題材が、親しみやすく易しく表現されていて、そこから、夢二の精神がにじみ出てきます。

昭和30年代になってから編纂された『日本童謡集』では、夢二の童謡3作品が採録されています。どれも、大正後期の作品ですが、現代の子供の口頭語にとても近い言葉で、リズムカルにうたわれています。

「喧嘩」は、子供の世界の喧嘩を扱いながら、「泣いたらよしなよ / 江戸児だい」と、喧嘩のやり方、喧嘩の止め方を教えているのです。夢二特有のヒューマニズムが感じられます。

「ぼくのボール」は、明治、大正のころにはまだ目新しいスポーツだった野球を題材にしています。打ったボールが天高くあがって見えなくなり、夜には星になって光るにちがいない、という子供っぽいメルヘンに託されているのは、夢二のロマンチシズムです。空の果てしない広がり、ということへの畏怖とも憧憬ともとれる感情が内に秘められています。

「尺取虫」には、擬音が繰り返される面白さがあります。このウイットは、夢二の評論などに見られる文明批評にも通じます。「日本の国が / どれだけ長いか / ちょっちらちょっちら / 尺をとる。」という最後のフレーズまでくると、つい、杓子定規で困らせる誰かを思い起こさないではいられません。

夢二の童謡には、彼の思想と感情が込められています。そして、子供向きに作られた歌というよりは、とても気軽に親しめる近代文学のように感じられるのです。

補注:『「宵待草」ノート-竹久夢二と大正リベラルズ-』第2章(Book review)では、夢二の童謡に触れています。

『大正・昭和の“童心”と山本有三』(Book review)「竹久夢二の童謡風の繪と唄」をご参照ください。

『日本童謡撰 あやとりかけとり』竹久夢二編 大正11年 春陽堂

「さしゑ」より 「七夕」「影やとうろくじん」〔個人蔵〕

‐夢二が採取した古謡に挿絵をした本です。‐

夢二画のロマンチシズム

夢二の画については、語っても語りつくせないものがあるというのが本当のところです。さまざまな意味で、型に嵌まらないロマン派なのだと考えられます。(ロマン主義は、国や分野によって内容が多様なために、定義は複雑になっています。大正ロマンについては、ようやく定義が進んで来たところです。)

夢二が好んで描いた画題に、七夕があります。日本再発見としての夢二の“エキゾチック・ジャパン”のひとつです。七夕は、日本に長く根付いている年中行事ですが、もともとは奈良時代に中国から伝来し、宗教的なことがらが習合したものと言われています。伝説や神事を多様に伴う七夕は、アジア各地に伝わっています。

願い事を短冊に書いて笹に下げる女性の姿で、夢二は七夕をあらわします。『あやとりかけとり』の絵では、女性の側で男の子が短冊を掛ける手伝いをしています。夢二は、ロマンチシズムの発揚として願望すること、それを七夕祭りで描いているとみることはできるのではないでしょうか。

参照:Wikipedia ‐大正ロマン

マンドリンを抱く若者のそれぞれ-夢二と朔太郎

竹久夢二は「さみせんぐさ(三味線草)」(別名ペンペン草、ナズナのこと)と号したことがあり、原詩「宵待草」(明治45年)を発表したときの署名はそうでした。三味線そのものを弾く女性の絵も、多く描いています。夢二編纂の小唄集『露地の細道』(大正8年)の挿絵にも、小粋な女性が三味線を爪弾きながら唄う姿があります。「セノオ楽譜」の表紙には、三味線も、マンドリンも描いています。マンドリンは、明治後期から日本に入って来た楽器で、本格的に普及し始めたのは大正末ころと言われています。

萩原朔太郎は、17歳のときにマンドリンを入手し、明治44年、25歳で、イタリアから帰国した比留間賢八について演奏を習い始めました。朔太郎の年譜によりますと、大正年間には、「マンドリン倶楽部」や「ゴンドラ洋楽会」を組織して、演奏会を率いていたようです。朔太郎の音楽活動は、マンドリンが日本に広まるにあたり一役かったと評価され、今日では、文学における「萩原朔太郎賞」とはまた別に、「マンドリンのまち前橋 朔太郎音楽祭」が実施されています。彼が、マンドリンを抱いた姿を肖像写真として遺したことは、はからずも、後の音楽活動への貢献になったということでしょうか。

夢二の場合、『夢二画集 花の巻』(明治43年)に収められたマンドリンを抱いた口絵写真は、若き日の詩画人の風貌をよく伝えています。そして、マンドリンが、日本に新しい音楽熱をもたらしたことを、記念するような写真になっています。

ただ、夢二の場合は、音楽においても、次から次へと関心が移ったのか、どのくらいマンドリンの演奏をしたのかについての詳細はわかっていません。世田谷に入居してからは、敷地内にダンスホールを建てて、近隣に迷惑なほどに蓄音器を鳴らしていたと伝えられています。

夢二の詩は、大正期の「セオノ楽譜」をはじめとして、作曲される機会に恵まれ、今日でも歌い継がれています。特に「宵待草」は、雅楽の家柄でヴァイオリンを専攻した多忠亮に作曲され、和洋の弦楽器を好んだ夢二が報われるような名歌曲となりました。

夢二と朔太郎は、明治・大正期には、まだ一般には普及されていなかった新しい楽器マンドリンを抱く若者として、意外な接点がありました。けれども、2点の写真は、かなり雰囲気の違うものです。総合的な効果をかもしだす夢二のイメージ写真と、新しい音楽に熱心な詩人朔太郎の正面を向いたポートレイトは、それぞれに、これから歩もうとする道の傾向を示唆しているということなのでしょう。

さだめなく鳥やゆくらむ青山の青のさみしさかぎりなければ 夢二

ひとりの作家、竹久夢二が、子供や若い人に向けた作品をかいたと言うと、それでは童画家か、ジュニア文学作家ですね、と言われて、それ以外の仕事が隠れてしまうことがあります。「夢二画伯」と呼ばれるだけで、文芸に関する仕事が見えなくなることもあります。詩人としての評価というと、あたかも絵画については棚上げしておこうと言っているかのようです。私生活についての話題があると、作品は面白くなかった人なのか、ということになりそうです。作家の評価には、ありがちなことです。

「異端」というにしても、「アヴァンギャルド」にしても、あるいは、「サブカルチュア」にしても、分類概念として都合がいいのかもしれません。けれども、例えば、何が正統で主流なのかについての認識が明らかではない状況で、誰かを「異端」とする発言には、どのように対したらいいのかわからなくなるものです。

それに対して、「実は、“雑草”というものはなくて、すべての草には名前がある」という植物学の話を聞くと、なにやら安堵します。“誰々は、ナントカだ”という標榜は、便宜上のものか、あるいはたいして意味のないことであり、ただ、固有の名前を持つ作家がいるだけなのだ、ということになるからです。ペンペン草と呼ばれても、三味線草と言われても、学名としては、アブラナ科のナズナ属、ナズナであるとはっきりしているなら、安心立命できるというわけです・・。ただ、人間社会においては、どうでしょうか。

竹久夢二が、マルチな才能に溢れたパワフルな作家であったことは、同時代の人々も知ってはいたはずです。ですが、まだ、自他ともに死期が来ているとは思ってもみなかったとき、昭和9年9月1日、満50才の誕生日9月16日の半月前に、夢二は病死しました。旅と恋を続けていた人生の途上で、息子たちも、まだ、本当には自立したとは言えない状況でした。最期まで夢を追った、大正ロマンの生涯だったと言われることがあります。

長男虹之助は、追悼文(「亡き父を偲びて」『令女界』昭和9年11月号)のなかに、本人が好きだった歌を三行書きで記しています。

さだめなく鳥やゆくらむ / 青山の / 青のさびしさかぎりなければ

没後に、夢二を慕う人々が大勢いても、誰も夢二の仕事の全容を把握してはいなかったそうです。生前に、全集や選集や回顧的な展覧会などは、企画されたことはなかったのです。公的な展覧会に出品していた画家でもありませんでした。遺族と友人たちにより、どうにか資料は伝えられることにはなるのですが、一時は散逸状態だったと言われます。戦時体制が待ち構えてもいました。

享受・研究史をたどるだけで大変なことですが、1985年ころに長田幹雄氏からうかがったことを発端に、おおよそを述べてみましょう。

夢二忌の集まりである「夢二会」は、「竹久夢二を埋む」と墓石に刻んだ友人、有島生馬が中心でした。それを、夢二に直に会ったことはないけれども、熱烈な愛好者であり研究者であった長田幹雄氏が引き継いだのだそうです。現在は、竹久夢二美術館に継承されています。

遺稿や復刻書の刊行は企画されたものの、夢二はほとんど伝説の人となり、著書についても足跡についても、誰にとっても未詳だったのだそうです。そこを、長田氏は、丹念に、著書だけではなく、スケッチ帖や直筆資料までの蒐集を行い、途中、戦火で失ったものが多かったことにもめげずに、戦後も再び作品蒐集と研究を続けられたのです。それを元に、長田氏自身が病に倒れながらも、文字通りに命が尽きるまで、年譜、著作・装幀書目録、初版本複刻、日記、書簡などの編纂と研究に没頭なさいました。本業の出版社での重職を持ちながらの氏の数十年に渡るご努力は、聞く者がただ息を飲むようなものでした。各ゆかりの地に美術館が成立した陰には、氏の個人的な尽力があったのです。夢二の足跡と業績が、資料によりなんとかたどることができるようになったのは、後の私たちにとっては絶筆に尽くしがたいほどに有難いことです。

ただ、悪条件の下で、多作な作家の創作・著作年表は完璧な形とはなっていません。平成期に入ってからも、夢二については、新資料や再発見が続きました。そして、夢二生涯の評伝には、異説が多いままです。

多くの近代分野において、夢二は先駆けとして、歴史的な位置を占めるだろう、と後の者は考えています。しかしながら、いわゆるカタログ・レゾネを増補して完璧にしていくことで、多方面の活躍が一目瞭然になるだろうとは思われていません。既に散逸して失われた幻の作品は、どのようにしてもリストには入らないということもあります。各美術館は、それぞれの所蔵品リストと調査の成果を蓄積していくだけです。

人は、自分が関心を持つフィールドでことを(夢二を)把握し、評価しようとする傾向があります。それが各人の限界とも言えますので、多方面に才能を発揮した夢二が、理解されにくいのは自然の理のようにも思えます。

夢二への最初の評価としては、森口多里という美術評論家が『明治大正の洋画』(東京堂 昭和16年)に、7人の画家の略伝をつけた中に、たまたま夢二を入れたことが注目されます。けれども、芸術的地位のある画家のなかに夢二のような庶民的な画家を入れたということで、クレームが起きたそうです。後に森口多里は、夢二の草画には大きな絵にはない哀感の表現があるが、「タブロー本位の美術史には夢二の占める場所はない。」(「美術史の中の夢二」『本の手帖』昭森社 昭和37年)と書くようになります。工芸や版画において評価しようという動きについては、末筆に記されています。

けれども、美術全集や画集が企画されるときには、多くの作品により人気を勝ち得た夢二が画家として選ばれて1冊が割かれるという状況は、戦後からずっと継続しています。展覧会も、個人収集家のコレクション公開を基本として、盛んに開かれ続けています。

夢二生前に、萩原朔太郎が、「明治の歌麿」と評したことは、「大正の歌麿」と言い直されて、後の展覧会カタログの謳い文句となることがあります。巷の人々が享受する美人画を、当世風に描いたという意味になるかもしれません。

そして、児童文学においては、夢二を評価する動きがありました。『日本児童文学名作集(上)』(桑原三郎・千葉俊二編 岩波文庫 1994年)には、名だたる近代作家に連なって竹久夢二の名前があり、「春坊」1作が収録されています。童謡や歌謡への詩の提供についても忘れられることはなく、今なお回顧され歌い継がれています。また、雑誌を中心とした少女文化の担い手としても記憶されていて、様々な書籍や展覧会企画で取り上げられています。本や楽譜の装幀、封筒や千代紙をはじめとする小物デザインも注目され続け、復刻デザインは私たちの愛用するものとなっているのです。

最近では、「夢二は、洋画家と思われているけど、日本画を多く描いている」という声を聞くことがあります。油彩の人物画は、数としてはそう多く遺されていません。水彩画に秀作がありますが、なるほど日本画の形式、画幅や屏風として興味深い作品が多くあります。題名や詩文が書き込まれる特徴は、日本画の形式に濃厚に見られます。夢二の絵画は、評価に大きな課題が残されているようです。

筆者個人としては、情感豊かで精神性が感じられる、夢二の絵とデザインの全般に惹かれました。南画系の日本画としての草画と思われ、国境がないということでは、版画に近いものを感じています。

当初は、装幀・挿絵を讃嘆しても、夢二の文芸に関心が持てるかどうかわかりませんでした。ですが、次第に、日本文学として見直すことの必要性を覚えるようになりました。

先駆け的でライトな表現ですが、いわゆるライトノベルの源流なのかどうかはわかりません。散文(エッセイと小説)と詩として、よく見たいという気持ちがあります。画信や絵画小説をはじめとして、絵と文を合わせた画賛の表現が独特です。絵巻、絵本、漫画、アニメの文化が根強いこの国の文化が近代化するにあたり、夢二は必然的な役割を担った作家だったかもしれません。つまり、夢二を新たに見直すには、日本の芸術文化の本質を問い直す作業に迫られます。もしかすると、夢二は国民文化の王道をいった作家とみることさえできるかもしれないのです。

詩だけでも、古謡の採取と古歌から同時代短歌までの編纂があり、創作には、短詩型があり、童謡・小唄様式があり、いわゆる少女詩のようなものがあります。内容、形式ともに、幅が広すぎます。本人はこれという文学論や詩論めいたことは残していませんが、「文學でも美術でも」時代からかけ離れたような「傍流の中」にこそ、しみじみとしたものが感じられるとエッセイ(「西京雜信」)には書いています。

拙著と当HPで、夢二文芸の探索に着手してはいるのですが、自分がやります、と言うのは、口幅ったい気がしています。不易流行が、傍流なのかどうか、とも考え込みます。温故知新が、アバンギャルドでしょうか。正当な評価を受けることが難しく、反俗に生きることは、作家というもののひとつの宿命、とも思われますが。(誰か、わかる人がいたら教えてください)という気持ちもあり、自分の把握がすすむことか、誰かが教えてくれるのを、焦らず、たゆまず、待つような心境が本当のところです。

ただ、「まてどくらせど」わかる人は来ない、という話もいつか聞いたような気がします。それほど、夢二は解明しにくく伝えにくい作家であると、大先輩の愛好者、研究者から聞かされたのでした。「いたちごっこ」とも聞いた記憶が蘇ります。

立田姫 竹久夢二画 昭和6年〔夢二郷土美術館所蔵〕

『夢二抄 山の巻 絵と画論』(拙著 グラフィック社 1997年)より図を引用

夢二が描いた日本の立田姫

日本を立つにあたっての夢二の集大成である屏風絵〈立田姫〉を目にしますと、それまでに彼が描いた女性のおおよそは、実は、日本の季節を司る女神だったのだろうか、とも思えてきます。立田姫は、秋の女神で、元々は風神です。艶やかな緋色の衣装をまといながら、秋の収穫という暮らしに関わることを憂いて、妙齢の姫は目を伏せています。日本の国、ひいては日本画の象徴である富士山と姫は、絶妙のバランスで描かれています。昭和の見返り美人は、背中を見せて腕を広げ、風に乗ろうとしているようにも見えます。時は、世界的な大恐慌だった1930年代初頭でした。

書き込まれている詩は、杜甫の「歳晏行(さいあんこう)」の一部です。意味は、「去年は米が高くて日常の食にも事欠き、今年は米が安く農民は苦しい生活をしなければならない」です。8世紀の中国盛唐に活躍して詩聖と呼ばれた杜甫は、社会の現状を直視したリアリズム的な作風が特徴と言われます。今日読んでも、社会現象をずばり、と詩にした感じです。

夢二の愛読書は、旧約聖書と万葉集だったという説があります。さらに、当時の教養人としては普通のことだったかもしれませんが、漢詩の素養がありました。そういう彼にして、時代も国も超えたような日本の近代絵画を生み出したのでしょう。

女性の首や姿態を細長く引き伸ばすように描くことは、夢二特有のマニエリスムと言えますが、長くこの手法を用いてきた彼にして、ここまでの風神姫が誕生したようです。通常は顔が横向きで、身体がややねじれた形になりがちな見返りのポーズを、顔を正面から描き、身体をほぼ後姿に描いています。これまでの夢二絵を見慣れた者にとっても斬新ですが、あたかも歌舞伎の型のように、見るものを納得させる力があります。

夢二が欧米へ旅立つ直前に、〈立田姫〉は描かれたと考えられます。夢二がまだ日本に居るうちには、あるいは、どこかの展覧会などで公開されないうちには、この作品は、萩原朔太郎も誰も目にしていなかったとしても、不思議はありません。

竹久夢二と武蔵野を愛した画家、東郷青児、それから池田満寿夫

東京郊外としての武蔵野における活動を念頭にしていますので、必ずしも生没年順に並んではいません。メモリアル・ミュージアム/トップページに掲載した作家のことですが、記述は遅々としています。

意外なことにも、竹久夢二との接点のある作家が少なくありません。萩原朔太郎について特に気にしていることは、先に述べている通りです。

版画家、装幀家としての仕事で、夢二と接点があったのは恩地孝四郎で、夢二の港屋の図案を代筆したと言われる画家としては東郷青児がいます。大正の初め、夢二30歳前後ころまでには、多くの若い芸術家が夢二に惹かれて彼の元に集まっていました。抒情画にすすんだ蕗谷虹児もいました。恩地が、もっとも長く夢二と交際があったと伝えられています。ただ、彼らは先達夢二から示唆されたフィールドがあったにしても、何より、自らの表現個性を思い切り伸ばした芸術家であったように思われます。接点や交流は興味深いのですが、彼らの作品に、夢二の作風の面影が明らかだというわけではありません。

活躍期の夢二を知っている人は、今はもう少なくなってしまいました。ですが、子供のころに、蕗谷虹児の「花嫁人形」の絵のついたレコードを聴き、恩地孝四郎が装幀した本を読み、東郷青児描く女性像に彩られたカレンダーを眺めた、という体験を持つ人はまだ多いのではないでしょうか。筆者もそのひとりです。 思い出深い東郷青児と、それから池田満寿夫について述べておきたく思います。

父親が仕事の関係で、東郷青児のカレンダーをもらって来て家に掛けていたことがありました。往年の安田火災が制作していたのかも知れません。カレンダーをめくると、これでもかというように、息を飲むほどに洗練された美女が次々に現れます。こんな絵を描く画家が活躍する東京は、どのような都会なのだろうと思ったものです。

そして、上京して大学に入ったばかりのころ、井の頭線の久我山が最寄り駅だったことがありました。駅近くに東郷青児のアトリエと呼ばれる家があり、普通よりは少し大きめの洋風住居だったと記憶しています。郊外の何でもない街並のなかに、子供のころの自分を圧倒した大家のアトリエがあることが信じられないような気持ちで、側を通っていました。

社会人になったころには、東郷青児美術館も開館され、訪れる機会もあり、青児は竹久夢二の仕事上の後輩ということも知ったのでした。おそらく、青児は、二科会に自分の居場所を見出していった美人画家だったのでしょう。いきさつを知らない後の者にとっては、二科会の青児と夢二との接点は意外に感じられたほどです。夢二ファンの女学生たちは、絵を真似て夢二式に装ったと言われています。ですが、自分にとって、青児の美女は、自分が成長しても、そんな風になれるとは思われないような別世界の女性でした。

同時代的な活躍の迫力でつい贔屓になってしまう、ということでは、池田満寿夫先生がいました。国会図書館新館に池田先生のタピスリー・コラージュ「天の岩戸」が設置されたのは1986年でしたが、そのときには、とても嬉しかった覚えがあります。今、物故大家にわざわざ先生という敬称をつけるのはどうかしら、という気はします。ですが、現役時代に、専属画廊を通して展覧会場で一度拝顔し、電話でのやりとりが何回か、というお近づきを得ました。そのときの想いが強いために、先生と呼んでしまいます。

池田先生に原稿を依頼したのは、美術と文芸における多才な活躍というお立場から、夢二について何か書いていただきたいという思い付きのような企画でした。それを、正面から受け止めてくださって、夢二が昭和9年に亡くなり、池田先生はその年に生まれていらっしゃるので、自分は生まれ変わりではないか、と言い出されたり、そのくらいに思い入れをなさって考えてくださいました。

原稿の締め切りが過ぎたので、遠慮のない学芸員らしく、催促の電話をおかけいたしました。夢二の時代とは違って、現代は、版画にも小説にも賞が設けられていて、その栄冠に輝いている先生は、まだ、60歳代に入ったばかりです。仕事が「多彩」に過ぎるので、正当に評価されないとご自身のことを思っていると主張されたときには慌てて、それを打ち消すようなことを申し上げた記憶があります。池田先生はずっと有利ですからご心配なさらないで、というつもりでした。ところが先生は、「僕も(他の人の作品につけた)挿絵があるんだ」と電話口でおっしゃられました。

そのころは、池田先生については、どの方面のお仕事についても、また、心臓病を患っていらっしゃることなども、自然に情報が入って来ました。テレビ番組にもよく出演なさっていましたし、特集番組も企画されていました。それでも、なるほど、他者の作品への挿絵については、注目されてなかったかもしれません。

ともかく、本人がご自身のお仕事をどのように残すかということを真剣にお考えになられているという、こちらが予想もしていなかったことに遭遇してしまいました。これは、芸術家であれば、考えたはずのことであった、ということでもありましょう。一般人には気づきにくいことです。

池田満寿夫「私のなかの夢二」所収

『夢二抄 山の巻・絵と画論』グラフィック社

こういう本は急いでだすものでもないからという出版社の判断で、原稿が揃った翌年になって、『夢二抄』(山の巻/川の巻)という二冊組の本が筆者の編纂のかたちで出ました。ところがその1997年に、池田先生は心不全のため63歳で急逝なさいました。

池田先生の挿絵展を企画するような力量がない自分としては、あまりのことに、いっそのこと、夢二と池田先生にまつわることを封印したいほどの気持ちになりました。先生がくださった文章「私のなかの夢二」では、「かつてボードレールは言った。二流には素晴らしい自由があると。」と書いて、「軽やかな自由」から「マルチ的な仕事」が出発したと自らのことを述べられています。そして、「私にとって夢二論ははじまったばかりである。唯一言いたいことは、大正時代を代表する画家と言われると、夢二しか浮んでこない不思議さである。」と締めくくっています。

画家が文学者として思考することで、時代の寵児となり、次第に国民文化の負荷がのしかかるようになった、というのが筆者に見えた池田先生でした。自由もマルチな活動も、誰の手にも届きそうなところにあります。ですが、それを推し進めた先にあるものを見ることの代償は、常人には計り難いことです。池田先生は、竹久夢二が、現代における自由とマルチな仕事の先達であったことを、確認なさりたいお気持ちに駆られたのだったように思われました。

夢二詩集『どんたく』文庫版解説者、赤瀬川原平を偲ぶ

赤瀬川原平が10月26日に亡くなったことに際して、新聞の「天声人語」(10月28日)では、『新解さんの謎』『老人力』などの著書と共に、「路上観察」で見つけた「純粋階段」のことや「超芸術」にも触れて追悼しています。赤瀬川の「前衛美術から小説まで多彩極まる活躍」が、惜しまれているのです。

この「多彩極まる」の言葉が、すっかり忘れたままになっていたことを筆者に思い出させました。

池田満寿夫先生が、ご自身の仕事が「多彩」と言われることについて嘆かれたときに、「(同じ芥川賞作家であり、美術家である)赤瀬川原平なんかもそうなんだ」と、おっしゃられたのでした。遠い記憶に頼っていうのは恐縮ですが、たしかなことでした。

自分は、怠惰なのではなく、現代のマルチな作家の業績把握において、ほとんど能力がないのではないかという自責の念に近いものを覚えます。複雑な心境にも陥ります。

ひとりの読者として記憶している赤瀬川の著書は、『ルーヴル美術館の楽しみ方』という案内書です。ですが、これは、赤瀬川の代表作どころか、今のところ、広範な分野に跨る著書のWeb上のリストにも入ってないもののようです。仕事の何が代表作であるのかは、老いと病を自覚した本人によって決められたのかもしれないと察します。また、多くの読者や鑑賞者が個々に、赤瀬川を偲んで想う作品というのは、さまざまな方面に広がっているのでしょう。

それから、自分は、赤瀬川のファンや支持者のほとんどが知らないだろう仕事について、感謝の念を持っています。竹久夢二の詩集『どんたく』(中公文庫)の解説をお書きになられました。詩人夢二を再発見し、その詩の七五調を興味深く追いかけてくださっています。

知る限りにおいて、池田満寿夫と同様に、赤瀬川原平は、いわゆる詩人ではなかったようです。ただ、絵画や造形において詩を表現した一面はあったのかもしれません。けれども、今更そんなことを言ってみても、どうでしょうか。

マルチな作家を伝えていくことについて、自らの非力を思い知るのは、つらいことです。