column  column_2

column_2  column_3

column_3  column_3-2

column_3-2

“国民文学”の記憶を覚ます 2015. 9.30

“国民文学”の記憶を覚ます 2015. 9.30 感じるままの、そのイメージ 2015.10.16

感じるままの、そのイメージ 2015.10.16 ハルキストと白樺派について想うこと 2015.11.15

ハルキストと白樺派について想うこと 2015.11.15 夢二、旅の終わりに「日本の野菜」 2015.12.3

夢二、旅の終わりに「日本の野菜」 2015.12.3 独歩の小川で洗う「大根の土」と、虚子の流れゆく「大根の葉」 2015.12.4

独歩の小川で洗う「大根の土」と、虚子の流れゆく「大根の葉」 2015.12.4 森鴎外の「なかじきり」 2015.12.28

森鴎外の「なかじきり」 2015.12.28 高山樗牛、炎上するエリート青年 2016.1.28

高山樗牛、炎上するエリート青年 2016.1.28 八犬伝と忠臣蔵という国民的文学 2016.2.20

八犬伝と忠臣蔵という国民的文学 2016.2.20 山村暮鳥のフレーズ「いちめんのなのはな」 2016.3.8

山村暮鳥のフレーズ「いちめんのなのはな」 2016.3.8 日本主義で語られる古事記 2016.5.20

日本主義で語られる古事記 2016.5.20 今日における『三木露風評伝』と、童謡「赤とんぼ」など 2016.7.22

今日における『三木露風評伝』と、童謡「赤とんぼ」など 2016.7.22 国民文学ゴーストに悩まされる、宮本百合子 2016.8.27

国民文学ゴーストに悩まされる、宮本百合子 2016.8.27 年長さん、力一杯お願いします!!ソーラン節。 2016.10.24

年長さん、力一杯お願いします!!ソーラン節。 2016.10.24 ボブ・ディランのご名答 2016.12.14

ボブ・ディランのご名答 2016.12.14 激しい雨がふる A Hard Rain's a-Gonna Fal 2016.12.30

激しい雨がふる A Hard Rain's a-Gonna Fal 2016.12.30 果物畑をながめながら 2017.2.24

果物畑をながめながら 2017.2.24 清水かつら童謡の“怖さ” 2017.6.4

清水かつら童謡の“怖さ” 2017.6.4 「同期の桜」の“怖さ” 2018.6.30

「同期の桜」の“怖さ” 2018.6.30 田園詩なるもの、“梅花の宴”と「帰田賦」冒頭のひとこと 2019.5.25

田園詩なるもの、“梅花の宴”と「帰田賦」冒頭のひとこと 2019.5.25 石川啄木の歌から、現代の隠遁なるもの 2020.1.3

石川啄木の歌から、現代の隠遁なるもの 2020.1.3

<メモリアル・ミュージアム トップページへ>

“国民文学”の記憶を覚ます

正直なところ、“国民文学”という、昭和半ばころまでにはしばしば用いられていた概念を顧みることが今日どのように役立つのか、明らかな考えがあるわけではありません。近代国家が築かれていく明治期以降において、国民という自意識が形成され、同時に欧米諸国を見習って日本の国民文学を持つことへの願いが、作家や知識人の内に芽生えたことがありました。やがて、その概念は大多数を対象とした文学への志向として進展し、ひとつの流行のようにまでなって行きます。例えば、『日本国民文学集』(河出書房)『現代国民文学全集』(角川書店)など「国民文学」を冠した文学全集が、昭和期には何通りも刊行されて広範な文学が収録されています。児童文学が、少国民文学と呼ばれるようなこともありました。

武蔵野に住んだ近代作家も、国民文学志向と無関係ではなかったと見ていいのではないでしょうか。昭和期は、多くの読者を想定した長編小説や文学全集の刊行が盛んな時代でした。そういった仕事を成し遂げようと執筆に没頭する作家が、東京郊外としての武蔵野に住まいを構えました。井伏鱒二、山本有三、太宰治、吉川英治などがいます。そして、それ以降の世代の数多くの作家がこの地に住むようになります。

確かに隆盛がみられた国民文学、あるいはその概念です。ところが、文学史上の事柄がかなり取り上げられているWikipediaに、現時点で国民文学の項目が設けられていません。昭和後期以降の百科事典や文学辞典などをみても、いわゆる国民文学についての項目はなく、大正3年に創刊された短歌雑誌『国民文学』だけに紙面を割いていることがあります。つまり、今日的には、どのような視点から総括したらいいのか手がかり難になってしまった概念なのです。死語にならないだろうかという懸念も覚えます。

対比できそうな言葉としては、「国文学」があります。国民文学を提唱したい側には、「国文学」ではなく、民の側、民衆、一般読者のための国民文学という意識があったとみられます。現代においては、「国文学」は、「日本文学」という客観的な呼称へと次第に移行して来ています。それでは、国民文学も、「国文学」と共に、「日本文学」という現代的な呼称に吸収されたのかと言えば、そのように説明されることはありません。

国語辞典から、その意味を確認してみます。

ひとつの国の国民性をよく表していていること、その国固有のものであること、その国で評価され、広く受容されていること、そして、その国を代表する文学が、国民文学であるということになります。

さらに、二番目の意味があります。

「近代国家成立に伴ってつくられ、その国家意識を反映して多数の民衆に浸透する規模の文学。特に、独立途上の国などでは国の解放、独立への声の反映されたもの。日本では、昭和二七~二八年(一九五二~一九五三)に講和条約調印後の民族独立的危機を反映して、盛んに国民文学論が唱えられた。」(『日本国語大辞典 第二版』2001年 小学館)

場合によっては、国民文学といえば、具体的な文学作品ではなく、国民文学論か国民文学論争のことを指すことがあります。文学史的には、戦前から課題になっていたことについて、視野にいれなくてはなりません。二番目の意味は考えに入れなくてもいい場合もあるわけですが、それにしても「国家意識を反映」した文学とはどのようなものでしょうか。

厄介なところがあると言わないではいられないのが、国民文学という概念であり存在です。どこまで発掘していけるものか、ともかくは取り組んでみましょう。

感じるままの、そのイメージ

内実を問うことは別にして、「純文学」と「大衆文学(小説)」については、シンプルな定義があります。芸術性に重きをおいている小説が「純文学」であり、娯楽的な傾向の強いのが「大衆文学」とされています。Wikipediaにもそれぞれの項目があります。

「大衆文学」は、小説の読者が増加した近代に生成した概念として、国民文学とかなり近しい位置にあります。けれども、「大衆文学」は、江戸期の戯作など、ルーツについてもわかりやすく考えられています。

それに対して国民文学については、近代以前にルーツを見出そうとすると、かなり広範な古典文学を対象として考えなくてはならなくなります。和歌だけではなく、「源氏物語」ほか様々な散文作品があります。そして、国民性や固有性に関わるだけではなく、国を代表する文学でなくてはならないなど、様々な要素が浮上してきて難題に行きあたります。「大衆文学」と相似の概念ではなかったかというアプローチも、とりあえずは棚上げにしておいたほうがよさそうです。

そんなわけで、多くの異論を展開しながら、国民文学への志向も論考も、いつか方向感を失ってしまったのでしょうか。残念なことに、今日的な考察の糸口は、みつけにくくなっています。

それならば、感じたままのイメージから入っていくことにいたしましょう。

「国民ナニナニ」とか「国民的ナントカ」というのは、よく言われることがあります。何らかの国民文化を指しているわけですが、ある特定のモノや企画、新旧の業態を時流に乗せようとするときに、ネーミングとして用いられることがあるようです。

「国民的作家」といえば、昭和期に多くの読者を得た小説家に対して言われることがあります。調べていくと、誰々がそう呼ばれたということが出て来ます。時流に合った小説が、国民文学であるという観方はありそうです。

「神州天馬侠」「宮本武蔵」「新・平家物語」の作者である吉川英治は、大正末から昭和にかけて大衆文学を探究したと伝えられています。そして、今日でも、Wikipediaほかの解説によって「国民文学作家」と言われています。

吉川英治にかかわるこの事は、重視したいと思います。歴史小説は、森鴎外もこだわった分野で、大正から昭和にかけて発展しました。しかしながら、だからといって、国民文学とは歴史小説や時代小説であると断じるのは性急になります。現代文学に力を入れた作家も国民文学を書いたと称された例を、無視するわけにはいきません。

「国民歌謡」という、昭和11年~16年ころ、ラジオで大衆歌謡の向上のために企画されたものがあります。辞典類をみますと、「国民演劇」「国民オペラ」などなど、実に多くの項目があります。「国民ナニナニ」という名称が流行った事例をうかがうことができます。ただ、国民文学は、一時期の特定のトレンドだけを指している言葉ではないあたりが、それらの概念とは違っているのではないかと思います。

通常、童謡や小唄、民謡は、国民文学とは言われません。歌謡としてみることはあるかと思いますが、詩が先行した抒情詩・抒情歌であるなら、文学のジャンルになります。ほぼ、大正期に成立した竹久夢二「宵待草」と三木露風「赤とんぼ」は、当サイトで最も注目している作品ですが、特に、「国民ナニナニ」として世に出されたものではありません。ただ、この国固有の自然や国民性豊かな慕情や郷愁をうたい、そして広く受容されていることにおいて、国民文学ではないかと筆者は感じます。国民的抒情歌と言ってもいいのではないでしょうか。

「宵待草」が流行したのも、「赤とんぼ」が歌い継がれたのも、草の根的に広がる力を詩作品が持っていたからでした。楽曲との繋がりがありながら、独立した詩として評価することができます。一義的な意味での国民文学ということになります。

「国民食」ということがこの頃言われることがあります。テレビのグルメ番組やバラエティ番組などでは、カレーライスとラーメンが挙げられることが圧倒的に多いようです。ある時、お茶漬けが「国民食」と言われているのを聞きまして、なるほどと思いました。お茶漬けは、外食産業のメインメニューとしては、いまひとつ弱く、基本的に内食です。ただ、日本の食文化としては、歴史的でもあり、奥深いところがあります。

「文学」と「食」を対比させることには無理がありましょう。ですが、多様な観点と価値観で対さなくてはならなくなる国民文化があることは、受け入れたくなります。そして、一義的な意味における国民文化、国民文学を考えるなら、過去の事例にとらわれ過ぎることは不要です。まずは、各自が感じる国民文学を選んでみたら、今日における模索も可能性が開けてくるのではないでしょうか。

ハルキストと白樺派について想うこと

近年、ハルキストと呼ばれる熱心な愛好者が街中の飲食店に集って祝賀のためのシャンパンを用意し、村上春樹のノーベル文学賞受賞を待ち望む姿が話題になることがあります。そして、また、今年も朗報は届かなかった、というようなことが続いています。この現象は、日本の国民文学の概念に方向感が失われたことと何か関係があるのでしょうか。現代文学に詳しくはない者の見当違いの思惑かもしれませんが、気になります。ともかくも、ノーベル文学賞は、その国を代表するような現代作家に授与されると考えられます。

一般に国民的作家として語られるのは、夏目漱石から志賀直哉、村上春樹まで、多くの読者を魅了した人たちです。広義の国民文学なら、人気の高い作家を外して考えるわけにはいかないことになります。ただ、国民文学の最たるものは何か、という命題が生じると多様な視点から国民文学論が展開されることになるかと思われます。

作家が批評を受けるのは常のことですが、今日では、読者であるハルキストへ批判が向けられることがあるという不思議な現象があります。つまり、春樹の熱心な読者ハルキストは、一般人から見れば、奇妙な小説趣味に陥っている一部の文学愛好者である、というような言われ方がされているのです。

思いを巡らせますと、かつての白樺派も、時代を牽引するようなパワーを感じさせながら、どこか一般人からは遊離した存在のようにみなされていたところがありました。今日のハルキストは読者であり、作家、芸術家である白樺派と並べるのは問題があるかもしれません。ですが、作家においてもその受容者においても、時代文化との密接なかかわりをみせながら、一種独特の文化圏の内にいることを感じさせる場合があるように思われます。

購読者が圧倒的に多い新聞に連載される新聞小説が、全国的な勤労者や家庭人を読者とする国民文学と考えられることは多々ありました。そして、同人誌『白樺』で活躍した作家、学習院出身者が中心の白樺派については、その作品を国民文学として大多数の人が受け入れるとは限らないということがあります。

白樺派の中心的な作家のひとりである志賀直哉こそ、「小説の神様」とまで言われるほどの評価を受けながら、私的に固定された視点で綴られる作品により、様々な批判を蒙ることになった人です。太宰治の「如是我聞」における志賀批判は格別にしても、近代小説史が内省的に語られるときに、必ず引き合いに出されるのが志賀です。日本の自然主義は、個人的な生活を扱う私小説、心境小説として落ち着いてしまったという典型例が志賀だというわけです。

私小説、心境小説は、国民性を表現し、固有の文学として、国民文学の定義を満たしていると思われるのですが、実のところは、そう単純に評価されているわけではありません。あまりに個人的生活に終始する文学に対抗して、社会思想と改革を掲げたプロレタリア文学が興ったと文学史では語られています。それだけではなく、社会派の文学や大衆文学などが、閉塞する文学の活路として次々に拓けて行ったという見方があります。

そして、文学趣味のある人々よりも、一般の勤労者や万人を、読者に持つ大衆的な作品が国民文学であるとみなされることになります。けれども、享受者に境界線が引かれているわけではなく、無頼派、太宰治については、文学青年に愛されたとされながら、圧倒的多数の読者を誇った時代がありました。

誰がということではなく、高い評価や人気を得ながらも、しばしば強い批判や反発を引き起こすことにより、国民文学という栄誉の称号や、権威ある賞から漏れるというようなことは、ありがちなことです。ただ、それだけの問題であるかどうかは、さらに考察を重ねてみなくては言えないことです。

実際には、読者が多いということ、つまり、購読者数の多い媒体への執筆や、単行本や文庫本の販売数が、決定的な評価基準として定着しているわけではありません。1900年代後半にノーベル賞作家となった川端康成、大江健三郎については、国民的作家であることを疑う人はないにしても、国民文学の最たるものであるかどうかについて論じる声はないようです。つまり、これが国民文学の概念が廃れた証左なのでしょうが、既成の概念はいつも、刷新され、壊され、等閑にされて、新しい価値観が生まれることになります。

昨今、日本では、ノーベル賞に輝く科学者、技術者を数多く輩出するようになりました。しかしながら、文学者のノーべル賞受賞を待ち望んでいるのは、実のところ、一部の国民でしかない、というように、現状を見ることもできるのです。言い換えるなら、日本のあるべき文学としての近未来の国民文学が、国際的に権威ある賞ではなく、逆行するようですが、国内の読者が決定する概念なり栄誉として姿を現す可能性もあるのではないか、とも言えるのです。無論、まるきり未知な文学概念なり栄冠としての新たな呼称、もしくは制度が、今後生まれないとも限らないでしょう。

Wikipedia-白樺派/-志賀直哉/-ハルキスト/-村上春樹/-ノーベル文学賞

夢二、旅の終わりに「日本の野菜」

そして私は、二、三日ぶっ通しに日本の野菜をくって眠りたい。

それからよも山の話をはじめませう。

ミュンヘンにて 夢生

[高相利郎宛書簡(昭和8年8月15日)末尾 所収『夢二の手紙』(関川左木夫編)]

それにしても日本の自然の美しさは、どこの國に比べやうもない。かういふやさしい山川の間に、私は一週間ほどぐつすりと眠りたいものだ。

[竹久夢二「島へ歸りつく」末尾 掲載『若草』昭和8年11月]

欧州をもっと見たいと思いながらも帰路に着くことにしたことを、竹久夢二は、個人的な友人に書き送っています。夢二は、足掛け3年の外遊を終えて、昭和8年9月に靖国丸で神戸に着くことになります。旅の終わりには誰しも疲れを感じるものですが、彼には健康が損なわれていたことの自覚はあったようです。

もう、この時から、一年ほどしか夢二は生きることはありませんでした。ドイツから友人に宛てたこの書簡と、帰国して間もないころのエッセイのそれぞれの末尾に、「眠りたい」と綴っていることには痛々しい思いに誘われます。ただ、結核性の病気の進行という深刻なことに気づいていた形跡はまだありません。

日本文化への誇りとそれを憂う気持ちの双方を持った夢二が、ようやく視察や取材の目的で外遊し、外国の裏街を歩きまわり、日本画を伝える役割も果たして来ました。帰国してまずは落ち着いて、それから欧米文化受容の取捨選択を含めた今後の仕事に取り組みたい、そんな気持ちがこれらの文章からうかがうことができます。そんなリセットしたい心理が、「眠りたい」という言葉に込められているとみた方があたっていることでしょう。

夢二は、大正期ころから、ステーキやバターなどの西洋食に親しんでいたようです。パリ滞在中には、フランスパンとチーズを堪能しました。その彼が、「日本の野菜」を食べ通したいと言うのは、旅の終わり、ターニングポイントを思わせます。

この後の夢二については、どういうわけで台湾旅行(昭和8年11月)にでたのかなど、詳しい事情がわかっていないことが多くあります。ただ、欧米をめぐる旅で、かえって「日本の自然の美しさ」を再認識したことは確かでしょう。あるいは、もともと学ぶための外遊というよりは、取材や画会など仕事の旅でしたから、次の仕事へと心が急いていた帰国だったのかも知れません。

雑誌寄稿は、掲載月よりかなり前に執筆されるものであり、当時の郵便事情などを考えれば、帰国前に準備された可能性も否定できません。「島へ歸りつく」が、仮に友人宛書簡と近い時期に書かれたにしても、日本を思う気持ちにおいて帰国前と帰国後の心境をほぼ同様に表現していることは注目されます。そして、日本に着いてからは、「二、三日」ではなく、「一週間ほど」も眠りたいと表現しているのは、マスコミをうるさく思ったこともあったでしょうが、リセットに時間がかかるという自覚が深まったのだとうかがえます。

これら二つの文章では、「日本の野菜」と、「日本の自然の美しさ」「やさしい山川」が呼応しています。当時においては、日本の自然の恵みである野菜を摂取することが、日本に回帰することであったことを、夢二を通して再認識されます。元来、言うまでもなく、日本では菜食を中心としていました。「山川」を擬人化して「やさしい」というのは、人為的な農耕により恵みを与えてくれる稔豊かな自然をあらわしているようでもあります。

夢二の言う「日本の野菜」が、どのような野菜であるのかについての手がかりは見つけることはできません。日本の自然の恵みとして象徴的に書かれているわけですが、彼の脳裡にはどのような野菜がイメージされていたのかは考えてみたいことです。

21世紀の今日では、日本人がもっとも食べる量の多い野菜は、キャベツなのだそうです。けれども、戦前には、洋食に合うキャベツはそんなにも普及されていませんでした。当時は、里芋や長葱が、国民的野菜だったでしょうか。春には、筍なども考えられます。

大根も、夢二が想う日本の野菜に入っていたように思われます。大根は弥生時代に日本に入ってきて以来、各地で栽培されています。今日では、世界的にみても、日本が産地としても消費地としても最たる国なのだそうです。大根の季語は冬ですが、春大根、夏大根もあります。武蔵野では、農夫が小川で洗う大根は風物詩です。大正期の終わりから世田谷に家を構えていた夢二が、実際に川で大根が洗われているのを目にしていた可能性もあります。

さらに、帰国の途にある彼は、武蔵野の大根を素材にした近代文学を、「日本の野菜」「やさしい山川」をあらわした国民文学として、記憶の底に懐かしく探ってはいなかったでしょうか。穿った考えかもしれませんが、夢二から示唆された、もしくは、夢二の言葉から連想した文学と言っておきましょうか。

国木田独歩の「武蔵野」は、当時の文学青年が好んで読んだ明治期の作品ですが、そこに、武蔵野で大根が栽培されていることが書かれています。「農夫が大根の土を洗って居る」とあります。独歩の名作「武蔵野」は、東京郊外に住む人々の生活の様と国民性をよく捉えています。

もうひとつ、昭和初期の高濱虚子の俳句「流れ行く大根の葉の早さかな」があります。これも広く鑑賞された句です。俳句は、日本固有の季節感の底に生活感と人生観をひそませた短詩型文学であり、その秀作は国民文学と考えられます。夢二自身が俳人でもありましたから、「日本の野菜」というとき、野菜それぞれは、季語として日本の自然における季節をあらわすという意識を持っていたはずです。「やさしい山川の間に」眠りたいという夢二の自然親和は、虚子における人事をも含めて花鳥を詠うという「花鳥諷詠」に通じてもいることでしょう。

夢二が、帰着したかったのは、「日本の野菜」「やさしい山川」だけではなく、それと共にある故国の文化や文芸だったとみなくてはならないように思います。昭和の初めまでを生きた夢二には、写生から発して写生を超える文芸の境地は極めて懐かしいものだったに違いありません。(次項へつづく)

独歩の小川で洗う「大根の土」と、虚子の流れゆく「大根の葉」

大根の時節に、近郊を散歩すると、これらの細流のほとり、到る処で、農夫が大根の土を洗って居るのを見る。

[國木田独歩「武蔵野」より 武蔵野の水流について述べ、神田上水の橋の上に集う村人たちや水面を月夜が照らす様子をあたかも「田園詩の一節」のようだと記した八章の末尾 初出「今の武蔵野」『国民之友』明治31年1、2月 所収『武蔵野』(新潮文庫)]

流れ行く大根の葉の早さかな 高濱虚子

[昭和3年11月、世田谷区九品仏の浄真寺で句会を行った後に散策に出て、畑の中を流れる小川の橋の上で大根を洗っているところを見て、詠んだとされています。]

夢二の帰国に際した言葉「日本の野菜」から示唆される独歩と虚子の文学は、国民文学の概念が形成され進展する過程において重視したい作品です。奇遇にも、両者ともに武蔵野の大根を題材にしています。

収穫した大根に畑の土が付いたのを川で洗おうとすると、大きく伸びた葉が、案外もろく折れてしまいます。そんな大根の葉が流されてしまうのは、しばしばあることです。

独歩と虚子は、それぞれ散文と俳句において、独歩は農夫のなすことを、虚子は大根の「葉」を、見ているように表現しています。さらには、洗い流したい土への着目と、外そうとはしていないのにとれてしまう葉の部分への注視という観点の違いを感じます。

けれども、武蔵野の水流で収穫した大根を洗うという、ほぼ同じ光景がとらえられています。土を洗い流すのは、生育時という過去をリセットし、食物としての姿を現そうとすることです。葉が流れて行くのは、生育したもの、あるいは、収穫した食物の一部を、早くも失うことです。独歩と虚子は、観点は違うようにみえますが、生育時という季節が過ぎて、ターニングポイントである収穫の時に、食物としての大根を確認することにおいては、通じるところがあります。季節は、時は、川の流れのように留まることなく、移り行きます。

季節の推移をとらえることで、人生の燃焼を垣間見せるという日本文芸特有のあり方がうかがえます。そして、独歩の日記のような語り口の散文にしても、虚子の俳句にしても、伝統的な日本文芸の延長上に進展した写生とは限らないものが感じられます。それは、近代社会に向けられた視線とでも言えばいいでしょうか。

風景の美しさとしての新緑や紅葉や、神秘的な山川、そして風物詩というだけではないものを見ているのです。「大根」は、郊外の人々が食料とするだけではなく、都会人の食卓にも上る野菜です。当時の都市を支える国民的野菜であるとの認識で、独歩も虚子も着目したように思われます。つまり、近代日本における固有の文化をとらえているのです。

独歩は「農夫」と書いて、大根を洗っているのが生産者であることを明らかにしています。生産者は、都心部の経済や食生活と深く関わっています。この経済や食に向けられた視線が、彼らの時代である近代のものと感じられるのです。

虚子が注意を向けている大根の葉は、商品としての食品です。無論、そこまでを書いてはいませんが、武蔵野における大根の栽培が首都の人々の食生活を支えていたことを、世田谷の畑で認識したのではなかったでしょうか。(TPP締結が迫る今日なら、国際競争力を持つ「日本の野菜」として、畑の作物をみるのかも知れません。)

夢二にもどるなら、懐かしい日本に帰着してからも、ただ国際化に鋭敏な近代人であり続けたのだと考えられます。生活そのものである「日本の野菜」も、擬人化された「やさしい山川」も、近代社会に目覚めた作家の視点から言っていることです。彼は、コスモポリタンという根無し草として、未来を探る漂泊を続けるために、体調不良をおして台湾を旅したのだろうと想うばかりです。(完)

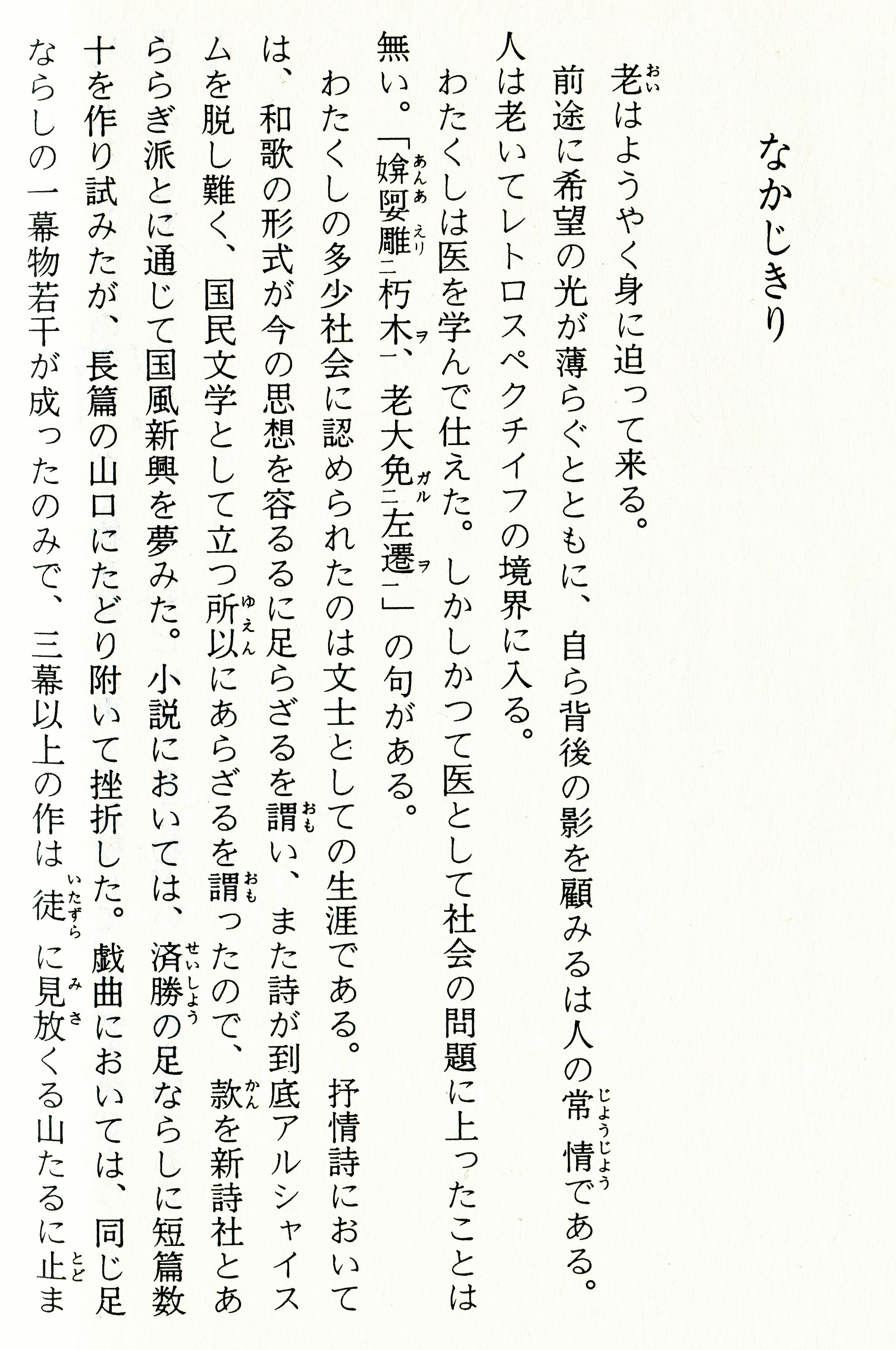

森鴎外「なかじきり」冒頭部分 初出『斯論』大正6〔1917〕年9月

所収『鴎外論集』小泉浩一郎編・解説 講談社学術文庫 1990年

森鴎外の「なかじきり」

退官後の森鴎外が書いた「なかじきり」には、冒頭数行目に「国民文学」という言葉が何気なく使われています。つまり、かつて詩歌に親しむにあたり、国民文学を肯定的に念頭においていたということです。明治30年前後以降のころと推察すれば、ちょうど国民文学の概念の興ったころだったかもしれません。自らの「文士としての生涯」について「約めて言」いながら、老成した文豪らしい文体と文脈で、後進の者に様々な示唆を与えるエッセイです。

「なかじきり」を再読しながら、国民文学にかかわる文学史上のことをいくつか思い起こしてみることにしました。「医を学んで」国に「仕えた」軍医であった知の巨人鴎外が、どのような「文士」であり「ヂレッタンチスム」の持ち主であったのか、それを適確に理解することは、後の気楽な読者には難しすぎることです。せめて何らかの感想にでもたどりついてみたいと思います。

文中では、従来の詩歌の可能性に限界を感じながら、「新たなる形式」を待っているように書いています。しかしながら、鴎外こそ、新しい文学について布石を打たなかったところがなかったような人でした。翻訳において詩と戯曲をはじめとして幅広い分野の西欧文学を紹介し、擬古文と美文の神技をみせるかと思えば、日本で最初の口語体小説と言われる「半日」(『スバル』明治42〔1909〕年3月)を書いています。

「なかじきり」が書かれた翌年は、大正期半ばの大正7〔1918〕年にあたります。雑誌『赤い鳥』により創作童話・童謡が興り、日本に大正デモクラシーが興り、抒情画ということが言われ始めるようなこともありました。やがて口語自由詩が軌道にのり、大衆小説も現れて、大正期の文芸が隆盛して行く流れができます。

鴎外自身はといえば、「なかじきり」で述べているような「抒情詩」と「叙実の文」を書く態勢で晩年を過ごし、大正11〔1922〕年に生涯を終えます。(「なかじきり」執筆の大正6年には、史伝「北條霞亭」を『東京日日新聞』『大阪毎日新聞』に10月から連載を始めています。)すでになすべき仕事のほとんどを成していた鴎外にとっては、時流は既に関係のないことだったかもしれません。あるいは、大正期に入ってからの鴎外は、エッセイ「歴史その儘と歴史離れ」(『心の花』大正4〔1915〕1月)などからうかがうことができるように、近代以降の歴史ブームの先を行っていたとみることもできます。

鴎外の時代に「国民」を冠した新聞雑誌が出されたことを、振り返ってみましょう。これらの媒体において、文芸欄に力が入れられたことがありました。

先のコラムで、独歩の「武蔵野」(初出「今の武蔵野」明治31〔1898〕年)に触れましたが、この作品が掲載された雑誌が『国民之友』です。明治20〔1887〕年に民友社から創刊された日本初の月刊総合雑誌で、徳冨蘇峰が主筆を務めていました。蘇峰が愛読していたアメリカの雑誌『ネーション』から、『国民之友』と命名し、ここから二字をとって民友社の名称としています。国友社としなかったのは、平民主義の考え方によったそうです。明治20年代の思想界をリードし、文芸欄も充実したものでした。鴎外が「舞姫」をこの雑誌に発表したのは、明治23〔1890〕年1月でした。

けれども、日清戦争後、蘇峰が国家主義に転じたために『国民之友』は読者を失っていきます。そして明治31〔1898〕年廃刊となり、『国民新聞』に合併された形となります。

『国民新聞』は、民友社より蘇峰が明治23〔1890〕年に創刊した日刊新聞でした。明治41〔1908〕年には、この新聞に「国民文学欄」が開設され、高濱虚子らが担当しました。この「国民文学欄」に、鴎外は、イプセン作「ジョン・ガブリエル・ボルクマン」の翻訳を、小山内薫の自由劇場旗揚げ公演のための脚本として掲載(明治42〔1909〕年)します。このような鴎外の活躍で、「国民文学欄」の存在を記憶している人もいるはずです。

しかしながら、この「国民文学欄」は明治期のうちに衰退しています。『国民新聞』自体も関東大震災後には経営難に陥り、やがては他新聞に吸収され、今日では、『東京新聞』の前身の新聞のひとつと言われています。

(短歌雑誌として長く続いている『国民文学』(大正3〔1914〕年創刊)については、鴎外との接点は未詳です。)

戦後には「最大級の論争」となった国民文学論争ですが、それは、国民主権が現実のものとなった時代における現象です。明治、大正のころには、まだ、輪郭も内容もしっかりしたものではなかった国民文学は、ただ、新時代のあるべき文学と考えられていたようです。竹内好がいうような(国民の)「全体を救う」文学という考え方は、明治、大正の作家や知識人にもあったかもしれません。(参照「近代主義と民族の問題」所収『日本近代文学評論選 昭和篇』岩波文庫 2004年)ですが、「なかじきり」では、特に言及はありません。

鴎外が、国民文学についてどのような考えを持っていたのかについては、判断材料が充分ではありません。ただ、国民を冠した新聞雑誌に作品発表したことのある彼は、後年になっても、文芸雑誌よりも、一般の新聞に史伝を掲載することを選んだとうかがえます。国民文学は、専門の文芸雑誌よりは、購読者の多い新聞に掲載される傾向があります。鴎外は、終生、少なくとも国民文学志向に近い意識をどこかで持っていたのではないでしょうか。そして、晩年の鴎外が専心したような「抒情詩」と「叙実の文」(ことを順を追って記述する散文)を基盤として、次代のあるべき文学のムーブメントは常に興って行く可能性があります。「なかじきり」は、その可能性へのあくなき挑戦を表明しているように感じられるのです。

Wikipedia-森鴎外/-アララギ/-『國民之友』/-『國民新聞』 コトバンク‐新詩社

高山樗牛、炎上するエリート青年

元気なシニアが街に溢れる長寿社会の今、31歳で病死して夭折の天才と言われた高山樗牛(明治4〔1871〕年~明治35〔1902〕年)を顧みることになります。既に読者は少なくなりましたが、明治30年代の思想を先導したと言われるほどの評論家であり、思想家であり、また、総合雑誌『太陽』の編集者としての活躍があった人です。その高山樗牛が、国民文学の主唱者でした。

さて、凡人の発想で恐縮です。紛争とテロと難民を地上から無くし、さらには、日本国憲法第9条をグローバル化するという難題に、能力の有り余る若い天才やエリートが結束して取り組んでくれたら、と願わずにはいられない昨今です。ところが、実際に彼らが発明するのは、武器・兵器でなかったとしても、社会を良くするという大義を掲げながら、経済的戦略に満ちた商品・開発であるように見受けられます。

明治中期においては、軍医というエリート官僚だった森鴎外が、誌上における戦闘的な論客として恐れられていました。まず、華々しい論争そのものが、凡庸な生を全うしようとしている者には理解しにくいことです。専門家の見解によれば、いわゆる文学論争というもので内容の充実したものは限られていて、むしろ、多くは文筆による喧嘩だったと言われます。(注1)

その大家鴎外に、堂々と論争を仕掛けて追い詰めたのが樗牛でした。ときには子供じみているとさえ言われる彼らの執拗な論争ないし詭弁は、ライフワークを成すにあたって好敵手を相手にした研鑽だったのでしょうか。あるいは、一般読書人への啓蒙的パフォーマンスであったのか判断し難いところがあります。

著名人のスキャンダルか、様々な争点を掲載して、雑誌などの販売の急伸を狙うことは、今日でも行われています。ネット上では、「炎上」とか「祭り」と呼ばれる騒動も起きています。そして、その成果や効果というものには、なかなか一概に計り知れないところがあるようです。

まだ文壇もジャーナリスムも充分に発展していなかった明治期において、鴎外の戦闘に続いて、9歳年少の樗牛の論争企画が出現したのでした。彼らのような知的エリートが、どういうわけで、生命を削ってまでも論客を演じたのか、そもそもの原動力と争点は何だったのでしょうか。

事態について、わかりやすい観点を探してみましょう。鴎外「舞姫」(『国民之友』明治23年)VS.樗牛「滝口入道」(『讀賣新聞』懸賞作品 明治27年)という、両者の悲恋小説を対比することで、まずは両者の立ち位置が少しは見えてきます。樗牛は、広く内外の古典から新しい文学、美学に知見がありましたが、彼の代表作「滝口入道」が平家物語に題材をとった歴史物であるように、(井上哲次郎が中心となり、一辺倒な欧化政策に対抗する)日本主義に特徴を持った論者でした。華麗なドイツ留学を素材にした「舞姫」を書いた鴎外とは、対照的なところがあるとみることができます。

樗牛が、『讀賣新聞』の懸賞に応募したのは、まだ、東京帝國大学文科哲学科に入学したばかりのころです。生前、彼は優等賞第二席(一席は該当者なし)を得た「滝口入道」の著者であることを公言することはなかったそうです。そして、在学中に評論活動を始め、明治28年からは博文館の『太陽』文学欄記者となって活躍します。

そして、明治29年春には、鴎外批判を開始し相応の戦果をあげます。哲学科卒業と共に大学院に進学しますが、9月に第二高等学校教授を拝命しました。大学院を退学し、『太陽』の文芸欄を退壇して赴任します。

しかしながら、彼は翌30年春には博文館入社を受諾し、『太陽』編集主幹に就任することになります。このころに発表された「我邦現今の文藝界に於ける批評家の本務」(『太陽』明治30年6月)において、国民文学を提唱しているのです。東京の論壇に戻ってきたことに奮い立っていたのか、驚くほど大量の傍点・白丸を文字の横に付けて内容を強調した文章です。「國民文學とは何ぞや。國民性情に基ける文學即ち是れ。」(2センテンス目すべてに白丸付)とのくだりがあります。「國民性情」という言葉は繰り返し用いられています。それ以降の評論にも、「國民性情を蔑視」することについて糾弾する表現があり、いわゆる日本主義の発露と考えられます。

樗牛は活躍期数年の間に、日本主義だけではなく、浪漫主義、個人主義、ニーチェ主義、日蓮主義等々の標榜があり、矛盾の人でもあり、その芯は何だったのかと疑問に付されるようなこともあります。明治32年夏には、鴎外が専門であり権威だったハルトマン審美学について論争を再開し、ほとんど止めを刺そうという勢いだったと伝えられます。ただ、ハルトマンは、鴎外も指摘しているように、日本ではまだ読んでいる人がいなかったため、樗牛の批判と追及が一般誌に掲載されることのナンセンスがあったかと思われます。樗牛には、才気にまかせて論客を生き抜こうとする強靭な姿勢がありました。

明治33年には文部省からの留学が内定しますが、病の進行のため延期となります。学界との繋がりを持っていた樗牛は、東京帝国大学文科の講師に就任(明治34年)し、明治35年には、論文「奈良朝の美術」により文学博士となります。当時における超エリートの道を歩みながら、明治35年12月に病状悪化し死去するまで、執筆にこだわりました。

彼がしばしば唱えた「国民性情」を満足させる文学の概念、つまり彼が開発した国民文学が、「我国家の将来の為に、」どのように役立つ(役立った)のかということについては、考察をすすめてみたいことです。ですが、それは、120年の年月が経過した今も、簡単なことではないように思われます。樗牛の極論として知られていることですが、八犬伝と忠臣蔵の二作を、「国民的文学として」まず推すと言っています。(「非国民的小説を難ず」『太陽』明治31年4月)

国民文学を「國民性情」を満足させる文学と考え、規範として前向きにあげているのは、戯作と歌舞伎という近世文学であるということが、樗牛の評論から読み取ることができるのです。しかも、このような国民文学の概念を非常に重要なものと主張していたとうかがえます。ただ、樗牛は短い人生のなかで次々に論題に取り掛かっていました。国民文学についてどのような方向性を考えていたのかについての詳細は、明らかではないと言うほかありません。(つづく)

注1:参照『文豪たちの大喧嘩 鴎外・逍遥・樗牛』谷沢永一著 ちくま文庫 2012年)

Wikipedia-高山樗牛/-『太陽』/-井上哲次郎/-日本主義 /-文芸評論(没理想論争)/-舞姫(舞姫論争)

八犬伝と忠臣蔵という国民的文学

坪内逍遥(安政6〔1859〕年~昭和10〔1935〕年)が刊行した『小説神髄』(明治18‐19年)は、文学を独立した芸術として考え、人の心理を客観的に模写する小説(ノベル)を説いたものです。以降の近代文学の指針となった小説論でした。

高山樗牛は、新たな時代に相応しい文学を志向する逍遥『小説神髄』の功罪を問うことを、ひとつの仕事にしていたと言っても過言ではありません。(樗牛は、逍遥を認めながらも論争を展開するに至っていますが、そのやり取りそのものの詳細にはここでは触れません。)

『小説神髄』では、荒唐無稽な伝奇ロマンからの脱却を説くために八犬伝を引いています。逍遥の小説論のうちでは、この部分は注目されるところで、今日でも記憶に留めている人が多いのではないでしょうか。(注1)

先のコラムで触れたように、樗牛の「非国民的文学を難ず」(明治31年)で、八犬伝を国民的文学として挙げているのは、逍遥に対抗してのことです。センセーショナルな強調表現の多用については、樗牛本人か当時のジャーナリスムの癖としてみておくことにしましょう。それはそれとして、樗牛の主張した内容について概観してみましょう。

「南総里見八犬伝」(滝沢馬琴)と、「忠臣蔵」(赤穂事件を元にした作品)を選んだことについては、卓見すぎて極論に聞こえるとでもいいましょうか。日本人の性情である忠孝を表現した作品であるから、誰でも知っていて国民に愛される文学である、ということです。当時においても身近な作品だったために、樗牛によって選ばれたのでしょうが、実際に、これらの作品は古典として今日でも愛されています。

八犬伝は、アニメになることもありましたが、近年のライトノベルのルーツのひとつと言われることもあります。忠臣蔵は、年の暮になると歌舞伎の当たり狂言として復活し続けています。テレビでも、ドラマ化されてお茶の間に入り込んだ歴史もあります。

ただ、八犬伝にしても忠臣蔵にしても、忠孝や東洋的な思想・道徳が現代社会に直に受け入れられているというよりも、波乱のストーリーと伝奇的な要素が好まれているという傾向があります。ともかくも、伝奇ロマンというものが、文学から姿を消すものではない、ということにおいて、樗牛の眼力を評価しないわけにはいきません。

八犬伝と忠臣蔵は、国民の精神、感情、道徳をよくあらわして、広く享受され、国の代表的文学といえます。庶民的な文芸や芸術が軽視されがちなことについて虚を突いた発言であり、古典が受け継がれる文化の重要性を示唆していると受け止めることができます。

新時代の欧化主義的な理論を構築する大御所に向って、国民の心情と実情からみて、それで文芸復興がかなうだろうか、と疑問を投げかけるのが樗牛の主張とうかがえます。文化史の流れのおおよそをいえば、明治半ばには、既に欧化主義にある程度の限界が見えてきて、大正期にかけては、日本古来の文化が再認識されるようになって行きます。そのことを、逸早く指摘したのが樗牛だったと考えられます。また、樗牛の国民性情を見据えた観点は、後々現代までの文芸の隆盛を支えるために貢献したのではないでしょうか。

そういう意味において、樗牛の国民文学論には、近代化を図るための文学論ではなく、時代を超えた日本主義の息吹きが感じられるのです。彼の国民文学論は、国家体制よりも、国民の側から生まれる文学を志向しています。それが国にとってよいことであるとの大上段の論法もついてはいますが、ナショナリズムというよりは、日本文学を見通す文化論もしくは批評としての文学論の範疇にあるように見受けられるのは筆者ひとりでしょうか。

近代文学は、坪内逍遥、二葉亭四迷から語られます。国民文学は、国家主義や国家体制と関わる国民文学論へ傾斜したまま、いうならば政治と文学という抽象論に終始します。(注2)

けれども、樗牛をみなおすことで、国民に密着した文学という一義的な概念が見えてくるのではないでしょうか。国民文学論ではなく、今一度、具体的な作品とその在り方を通して国民文学を、顧みる課題がまだ残されているように思います。(つづく)

注1:参照『日本近代文学評論選 明治・大正篇』千葉俊二・坪内祐三編 岩波文庫)

注2:『国民文学のストラテジー プロレタリア文学運動批判の理路と隘路』(内藤由直 双文社出版 2014年)においては、明治期より「高揚するナショナリズムの影響を受けたイデオロギッシュな議論」(P14)として国民文学論があったと紹介されています。

Wikipedia- 坪内逍遥 /-南総里見八犬伝 /-忠臣蔵 /-ライトノベル /-国家主義

山村暮鳥のフレーズ「いちめんのなのはな」

春になると、「いちめんのなのはな」というフレーズが浮かんできます。山村暮鳥の詩「風景 純銀もざいく」(『聖三稜玻璃』にんぎよ詩社、大正4〔1915〕年)は、このフレーズの繰り返し3連で構成されています。暮鳥が詩にしているのは、野原を埋め尽くす野生の菜の花なのか、畑の野菜が開花して繰り広げる光景のことなのか、迷うことがあります。大抵は、広々とした野菜畑の菜の花でしょう。

こちらは、野川の岸辺がときおり、黄色い花で埋め尽くされるのを見ています。けれども、都市部の防虫対策として季節毎に一斉に草刈りが行われていています。その年によって再生する植物の状況が違ってきます。武蔵野の薄にしても菜の花にしても、野川は名所というわけにはいかないようです。(近頃は鑑賞用に菜の花を育てている地域もあるとか。)

食用の菜花は初冬から出回っていますし、一般的なアブラナ科の野菜の黄色い小さな花も冬季から見ることができます。ただ、季語としては、菜の花は晩春です。「風景 純銀もざいく」も、晩春から初夏にかけての長閑なひばりの声を「ひばりのおしやべり」とうたいこんでいます。夏季にむけて、不思議に高まる生命力を詩にした国民文学です。

近代以降、人間心理を表現する課題が重くなったこともあり、季節感(とそれを伴った生活感)は、主に俳句などの伝統的な文学が表現するものとなりました。日本の自然や季節を、鮮明にあらわす詩や小説は少なくなって行きます。そんななかで、暮鳥は、日本の野菜の真価ともいうべき美をリフレインを用いて表現しました。日本語の音韻と西欧的技法の融合が独特な作風です。固有の生活と自然を描出する優れた文学は、現代にも再生しないものだろうかと春になる度に思われてくるのです。

Wikipedia-山村暮鳥/-菜の花

野菜ナビ「菜花」

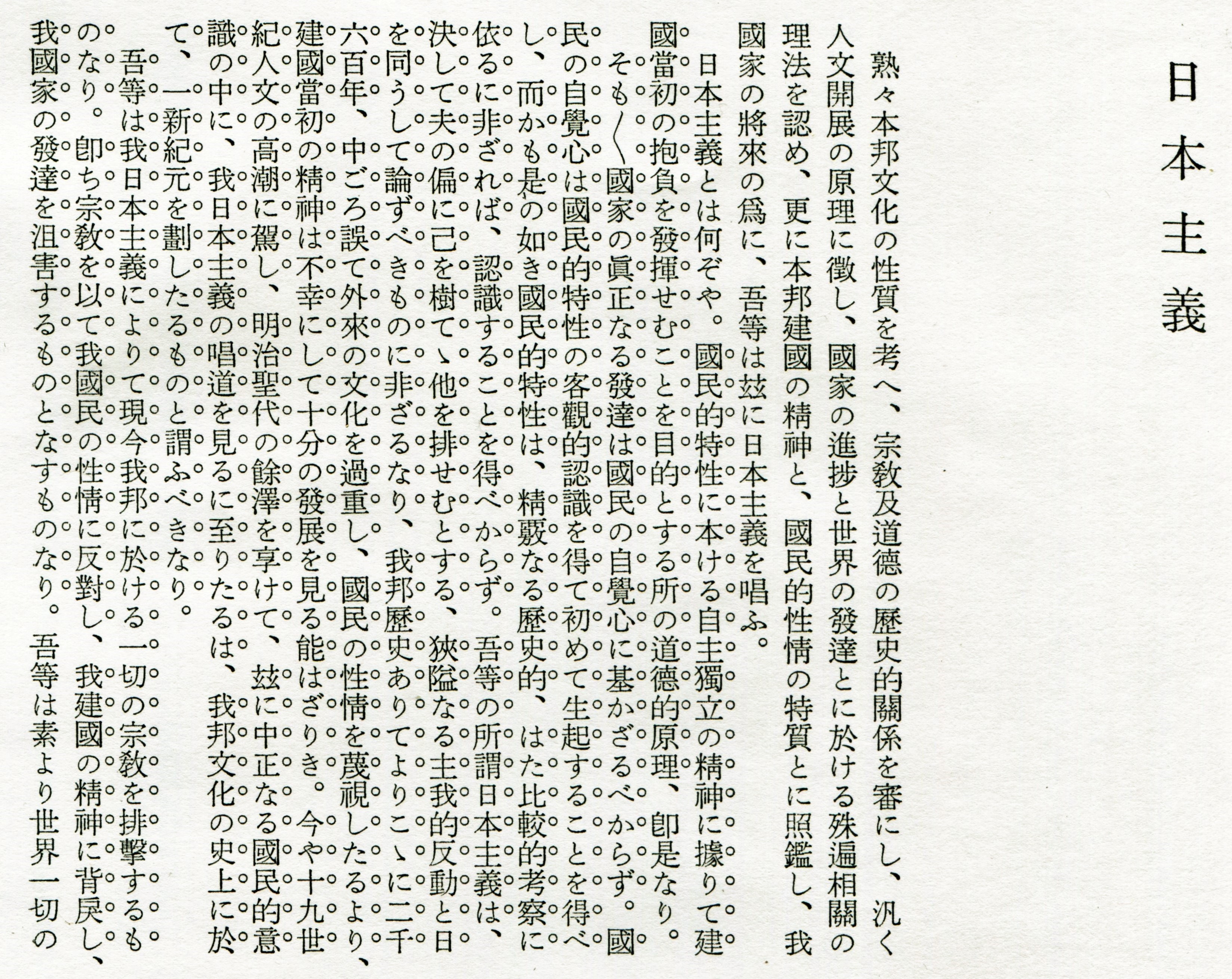

高山樗牛「日本主義」冒頭部分 初出『太陽』明治30〔1897〕年6月20日

所収『明治文學全集40』筑摩書房 1970年

日本主義で語られる古事記

「日本主義」(『太陽』明治30年6月20日)は、明治期特有の国家意識が見え隠れしていて、後の者には把握しにくい論文です。著者高山樗牛は、冒頭から、「本邦建國の精神」と、国民文学を論じるにあたり用いた「國民(的)性情」ということを掲げ、第2段落では、次のように日本主義を定義します。

「日本主義とは何ぞや。國民的特性に本ける自主獨立の精神に據りて建國當初の抱負を発揮せむことを目的とする所の道徳的原理、即是なり。」

「建國當初の抱負」とは、天皇統治に繋がることであるのかもしれません。

樗牛は、官僚や教育者として国の近代化に努めた当時の多くの知識人とは異なり、ほとんど民間の編集者として活動し、国費留学は決まったものの、その前に生涯を終えています。彼は哲学者、思想家であると同時に、民間のジャーナリストでした。

明治期の国家主義というのは、欧化政策と富国強兵に代表されるもので、何につけても西欧の列強と並ぶことで国を強くしようという路線だったようです。福沢諭吉においては、実学を優先して、日本の文芸や芸能を認めなかったことで知られています。

体制側のそのような欧化主義に対抗したのが、日本主義だったとみることができます。樗牛の日本主義と国民文学についての論文から、「美的生活を論ず」(『太陽』明治34年8月5日)までを概観するなら、樗牛の主張は、あえて言えば、日本人としての至福ではなかったろうか、という気がします。美的生活とは快適で幸福なことであり、本能の充足を説く彼のニーチェ主義は、後の自然主義の先導と言われることがあります。国民の幸福という概念に通じるわけですが、「自主獨立」や人間としての幸福の追究は、近代的な要素ではないかと思われます。

論文「日本主義」にもどりましょう。最初の段落にある「國民(的)性情」は、「我邦現今の文藝界に於ける批評家の本務」(『太陽』明治30年6月5日)で、国民文学を説くにあたり用いられている概念でした。

そして、道徳と宗教を論じながら、宗教を否定しています。

「吾等は我日本主義によりて現今我邦に於ける一切の宗教を排撃するものなり。」という極論が、第4段落にあります。過去における仏教の在り方について内省し批評しているだけではなく、明治期のキリスト教者を牽制する言説であることは、言うまでもありません。

「我國民は由來宗教的民族に非ざるなり。」として、諸外国のようには、我国では宗教が芸術や生活と結びついていないと樗牛は断じています。そのために日本文化において宗教を排斥するのは、飛躍とも思われるのですが、既存の宗教を、日本の「國民(的)性情」に基づいてないとみなしているわけです。そして、「現世的國民」として、宗教でいわれる信念や信仰よりも、現世の建国を大成しなくてはならない運命が、我国民のものだという趣旨が展開されています。「盲信」「迷信」に陥り、さらには「一種超自然的理想」を求め勝ちな宗教を否定しているのは、近代的思想であるようにも感じられます。

このようななかで、我国では宗教の勢力が社会や生活や文学美術に及ぶことがない例として、古事記について触れる一文があります。

「一篇の古事記、是れむしろ歴史なり、神話に非ざるなり。」

「建國當初の抱負を発揮」しようとする「道徳的原理」について述べるにあたり、誦習されていた天皇の系譜を元にして成立した古事記に、思いを馳せて言及したということでしょう。その内容は、天皇統治を正当化する性質を持っています。

今日、古事記は、一般に日本神話として紹介されています。これは日本の神々が伝えられているという意味ですので、むしろ、国家の在り方と拮抗するほどに社会に勢力を持つ世界的な宗教や神話ではない、という意味においては樗牛の見解に近い考え方になります。国の歴史的神話であり、宗教的神話ではない、というような観方が古事記には成り立つのかも知れません。

筆者には、樗牛は、口承文学もしくは民衆に草の根的に伝えられる文学に関心を示したようにうかがえます。ただ、そういうものが国民文学のルーツであると考えていたのかどうか、残念ながらそこまでは論じてくれていません。

官と民であれば、民の方に立った人のように思われるのが樗牛です。けれども、国家と民族においては、両者が一致した国民という概念を信じすぎていたのでしょうか。民が担う文学としての国民文学について、今ひとつ方向性を明らかに示していません。彼の日本主義は、文学美術を深化させるほどに威力のある宗教を持たない国における、宗教に代わる「道徳的原理」と考えることができます。日本主義の提唱は、日本の国民性における生来的な独自性を特定し、それによって文学美術を高揚しようという模索とみることができます。だからこそ、国民文学論と日本主義の提唱は時期を同じくしていたのです。

樗牛の評論は、明治の時流のなかで放った極論でした。その卓見については、今少し、文明批評もしくは文学論として、読み解く余地があるような気がします。いつか、そのような深読みをすすめるためにも、樗牛の存在を忘れないでいたいものです。

今日における『三木露風評伝』と、童謡「赤とんぼ」など

三木露風文学館の企画である『三木露風評伝』には、詩人露風の足跡が丹念に跡付けられています。これが電子書籍として上梓されたことにより、あらためて感慨を深めました。

(⇒ 『三木露風評伝』福嶋朝治著 バブー)

三木露風は、明治、大正、昭和という詩の時代を牽引した詩人の一人です。近代詩が興った潮流のなかで日本の象徴詩を探求しましたが、彼への評価は没後50年を経た今日まで続けられています。それは、露風が一時代を築いた詩人だっただけではなく、際立った存在感を持っているからだと考えられます。

露風の人生においては、カソリックだったことと、後年には信仰への熱意は薄れながらも、日本におけるキリスト教を擁護する立場だったことが注目されます。カソリックの教えが、日本人の心情と合うというのが露風の持論でした。さらには、国の体制とも合致するとさえ考えていたようです。

キリスト教に理解のない風土のなかで、露風の詩が理解されていないこと、特に宗教的な作品群が評価の対象になっていなかった実態があります。どこまでが高山樗牛の日本主義の影響かは明らかではありませんが、日本において、宗教は生活や芸術に深くかかわることがないという観点は多くの人々の間に広まっています。宗教に対する否定的な観方が、いわば、国民的常識のひとつであり、このことが、露風への評価が狭まっていることの要因と考えられます。そして、これという根拠のない宗教否定や信徒への弾劾というのが、歴史的なものであることも思い起こされます。

しかしながら、常識は非常識といわれることがあります。子供にうたわれるだけではなく、万人に愛唱される国民的童謡「赤とんぼ」に思いを馳せてみましょう。

大正期の創作童謡は、西欧文化を受容して開花したものですが、元来、口承の古謡や子守唄がありました。露風の「赤とんぼ」は、幼い子守娘が登場する定番の子守唄を継承しています。そして、近代文学として作者の体験がうたわれています。しかしながら、それは、俳句や短歌における抒情の延長であるとみなされます。「赤とんぼ」は、日本の伝統を一杯にひいた抒情歌であり、もっともよくうたわれた続けた創作童謡です。

つまり、「赤とんぼ」は、日本の古謡や短詩形文学の伝統を引きながら、宗教的な場と教義に支えられて、近代抒情歌として成立したとうかがえます。露風のトラピスト修道院滞在中に創作された作品なのです。出自の異なるねえや(子守娘)への追憶は、博愛や平等を説くキリスト教と融合しています。宗教が日本の文学を深化させて国民的な文芸になることはないという大勢の観点に反しながら、「赤とんぼ」は国民的抒情歌となったと言えます。

実際には、宗教を素材にした作家は多くいても、信仰に入った人は稀です。ただ、作家や詩人は、国民文学とはこういうものというセオリーによって創作するとは限りません。むしろ、理論や常識を超えてしまうことによって創作世界が開けることがあるのではないでしょうか。ひとりの読者としての思いですが、露風は宗教に対してだけではなく、詩作において独自性に殉じたからこそ、独特の存在感を得たのではないでしょうか。

特に、小動物をうたうことは、詩の世界にはよくみられることながら、露風の表現力は特異です。自然と人の営みが密接な田園において、トンボや鳥や牛など身近な動物が、自在に出没します。時空を越えた不思議な田園詩です。

当メモリアル・ミュージアムのトップには、現在、露風詩「大欅」を掲載していますが、生前には未発表だった作品です。露風が住んだ東京郊外を、舞い降りてくる「大きな鳶」と、人通りのない「道」の側にそびえる「大欅」で表現しています。「遠い山」と「夕焼け」により自分の居場所が確認されます。この詩に、今の自分が住む街を体感する人も少なくないのではないでしょうか。詩は、未来の読者に向けられた未知の表現であり続けています。

露風詩の読み方、感じ方は、まだまだこれから進化していくことでしょう。それにあたり、詳細な評伝が読者にとって大きな救いになることは言うまでもありません。

(コラム2 三木露風の“陋巷のマリヤ”-キリスト教を介した思索のゆくえ 、「祈り、働け」のモットーとトラピスト・クッキー、 夕暮れに、月夜に、現れる。鳥、虫、蛙、兎、豚、牛、羊… 等々に露風観を書いていますのでご参照願います。)

国民文学ゴーストに悩まされる、宮本百合子

「この頃は「国民文学」という声がいろいろな場面に響いていて、」と始まる宮本百合子の「平坦ならぬ道-国民文学にふれて-」(初出『文藝情報』昭和15年12月下旬号 青空文庫)は、国民文学が盛んに言われた戦時体制下の様子をよく伝えるものです。「日本文学の明日の姿」として、「各人各説」に盛んにいわれる国民文学の提唱にとまどいながら、百合子は筆をすすめ、終始、具体的な作品に触れるのではなく、ただ当時いわれるところの国民文学についてこだわりながら評します。

この文章が発表された昭和15年というのは、「国民服」が制定された年です。やがて、昭和17年には、日本文学報国会が結成されます。国民文学論は、明治のころのように、作家や知識人が掲げる理想であるところから、さらに一歩すすまないではいられない状況となっていました。日本固有の特質をもった文学への理念は、国家のための文学という要請に飲み込まれそうになっていたとうかがえます。国家意識に支えられた国民文学の概念が、国家に尽くす国民の文学への要請と傾斜したことは察することができます。

文中で百合子は、当時の様子を「国民文学という題目をかかげて作家たちが語るとき、その感想の大部分はどうして(中略)何か文学の外の力、例えば政治への協力への歩み出しという面の強調に熱心なのだろう。」と嘆きます。

そして、純文学における自我の問題に触れながら、「民衆の文学という声があげられたのは今日から凡そ三年ばかり前のことだが、」と、民衆の文学について顧みています。

百合子は、「昭和の十四年間」(初出『日本文学入門』日本評論社 昭和15年8月号 青空文庫)に、民衆の文学については既に書いています。昭和12年に興った論議にふれて、「民衆のための文学にならなければならないという提議は、この時期に於て従来のあらゆる文芸思潮の持たなかった一特徴を具えて立ち現れた。」といいます。作家や知識人が一般民衆とかけ離れていることへの批判や、いわゆる「大人の文学」や「文学の大衆化」が言われたことについて述べているのです。ここでは、豊田正子「綴方教室」、火野葦平「麦と兵隊」など、作家や作品をあげながら論考がすすめられています。「昭和の十四年間」は、比較的よく知られている百合子の文学観かと思います。

「平坦ならぬ道-国民文学にふれて-」に戻りますと、「国民文学という声の中には、嘗て民衆の文学を唱えたとき、自身たちの文学的要素の歴史的な吟味に向うよりも、民衆と文学との関係では文学を外からの教化資料とし扱おうとした考えに結びついて行った文学放棄の態度も自然の成りゆきとして加わっているわけであろう。」とも書いています。ややこしい文章ですが、にわかに高まってきた国民文学という声の背後には、民衆の文学についてのこれまでの論議があるとみているのです。

さらに彼女はつづけて、「そこによりたやすい血路を求めて、真の骨身を削る煩悶とそこからの脱皮とを経ないですました文学的な諸因子が、国民文学の提唱にあたって、果して、新しい文学の実体としての国民の生活諸々相をリアルななりに作品の世界に把握し再現してゆき得るものであろうか。」と疑問を投げかけています。

作家や評論家は、一般人よりも知識層に属するものでしたが、その立場から、社会に眼を向けた文学、民衆の文学等々が論議されてきた経過がありました。その状況について、百合子は危惧しているのです。

今日の者には、例えば、万人がその利便性を享受しながら着用できる擬軍服としての「国民服」のように、国民文学のスタイルが定められ民間に普及するなどというのは考えが及ばないことです。紆余曲折した表現が連ねられていますが、百合子の懐疑は、理解できないものではありません。

ただ、当時においては、国民文学という、通りの良い響きをもつ概念を疑うことは難しいことでした。戦後になってからも、国民文学という日本の全体が救われるような文学を諦めるべきではないという論議が起こります。目標としては魅力的な面を持っていて、作家も評論家もその概念を否定し切ってしまうことができない状況があったわけです。

文学(文芸)は、本来的にこれという目的を持たないものです。思想や教訓、指針を伝播し、情操教育、教養に資する場合はあります。娯楽性により、勤労者の明日への活力になるように言われることがあります。心の浄化作用ということも言われます。どのような文学にしても、関わる当人が興味を惹かれるものでありさえすれば、脳を活性化させてくれるものでありましょう。

生活を支える生産や経済、健康や長寿、利便性の高いサービスなどと比べると、一般社会のうちで、文学はその位置付けが明快にはなりません。社会的にどのように役立つのか、みえにくい存在と言えます。

それに対して、これからの時代には、国家の建設において大きな働きをしてくれるものである、国家体制の改革に繋がるのだ、という文芸評論家のご宣託が降って沸くとしましょう。そして、そのような文学を我々は持つのだ、持たなくてはならない、という主張により、社会における文学の市民権が獲得される、ということが近代にはあったのではないかとも察します。

様々な論者による国民文学論が乱立するなかで、当時の作家は執筆していました。国民文学論は、ただラジカルな存在だったとは限りません。そのセオリーや虚像に振り回され、ゴーストに悩まされながら、創作に携わった作家の内情があったと考えられます。

現代においては、個の尊重や、ニーズの多様化が次第にすすみ、国民文学という価値観そのものが薄れてしまっています。ただ、そこに、多大な価値を見出すかどうかは別にして、作家やその実作が、どれほどそのゴーストに振り回されていたかという観点を設けるなら、近代文学にとって国民文学論とは何だったのかという問題が立ちあがってきます。あるいは、セオリーと実作の相関性に注目する課題もでてきます。

先のコラムでみてきましたように、壮年期には論客だった森鴎外の高年には、国民文学を意識しないではいられなかった形跡があります。宮本百合子は、小説の実作だけではなく、他者の作品への評論、位置づけに力を注いだ作家です。作家はその社会性によって、国民文学の虚像なりゴーストに悩まされることになるという推察はできます。そして、百合子の場合も、鴎外と同様に、国民文学論のセオリー樹立に積極的なのではなく、作家としてそのゴーストにこだわったようにうかがえます。「日本の河童-火野葦平のことなど-」(『日本学芸新聞』昭和16年1月10日号 青空文庫)においても、彼女は、国民文学という言葉を用いていますが、理論が整頓されているようには見受けられません。

さらに一例として挙げたいのは、太宰治です。休筆する作家の多かった戦時体制下において、国民服を身に着けながら旺盛に執筆した彼は、国民文学の虚像を黙殺できなかったひとりではないでしょうか。彼には、屈折したコンプレックスを脱皮しながら作品化しているようなところがみられます。

当時の多くの作家が、国民文学の虚像やゴーストに、潜在的にも顕在的にも、悩まされたと推察されます。国民文学への関心ないしはコンプレックスを、文学における国家意識と限定するよりは、作家の社会意識によるものと捉え直すなら、みえてくるものが多々あるように思われます。そのような国民文学ゴーストとの格闘、あるいは、作家の社会意識と実作の在り方を見直すことは、近代文学の内実を明らかにするうえで必要なことではないでしょうか。さらには、百合子が指摘する「各人各説」の国民文学の概念こそ、現代の文学の母胎であり、今日の文学の在り様を示唆しているとみる道もあるように覚えます。

Wikipedia-宮本百合子 / -火野葦平 / -麦と兵隊 / - 文学 / - 国家主義 / ‐国民国家 / -社会意識

日本人の国家意識の行方

年長さん、力一杯お願いします!!ソーラン節。

待機児童の解消のためかどうかは知りませんが、最近、新しい保育園ができたり、建設途中だったりというのを見かけることがあります。たまたま散歩の途中で、軽快なロック調の曲が大きく響いてきて、校庭ではなく、園庭というのでしょうか、そこで園児が列をなして踊っているのが、門扉の間から見えたことがありました。

練習というか、日課として踊っているのですから、動画サイトなどに投稿されているような形になった群舞ではありません。いつもの制服のまま、個性豊かに子供たちが躍動しています。新興住宅街の都会的な子供たちが、ソーラン節です。例の中央には、眼を見張るほどしなやかに踊っている子がいます。また、端っこの方には、リズムに乗れずに立ち尽して思索にふけっているかのような子もいます。見てはならない人間模様を垣間見たような気がいたしました。

通称、南中ソーランは、近年、保育園、幼稚園、小学校などでよく取り上げられているそうです。北海道民謡ソーラン節の節回しと歌詞がアレンジされた、爽快そのもののダンス曲です。近隣で遭遇したのは、この南中ソーランで、毎日、かなりの音量で流れてきても、住宅街から苦情はでないだろうな、という感じです。

民謡の正統な歌い継がれ方、のひとつなのかもしれません。ヤーレンソーランという、特有の囃子詞は、ほぼそのまま継承されています。これは、かつての漁場で働く人たちの掛け声から来ているものだと言われています。

もともと、民謡というのは地域特有の社会背景から生まれた詞に節がつけられて謳われ、歌い継がれていくものです。ですが、言葉は、音楽と密接な繋がりがあります。ひとたび歌となれば、背景となった社会状況のストーリィよりも、音や節のウエイトが強くなり、歌い継ぐ側から歌詞にバージョンが生み出されていきます。つまり、謳い出されたときの発想が転換されて行きます。踊られることもあります。そんなふうなのですから、時代に応じたダンス・ミュージックにもなり得ます。

筆者の記憶するソーラン節の唄い出しは、オキノカモメニ シオドキトエバ ワタシャタツトリ ナミニキケ チョイ もしくは、ニシンキタカト カモメニトエバ ワタシャタツトリ ナミニキケ チョイ でした。平易で身近な単語が並んでいるのですが、道産子にしても、街育ちの子供にはさっぱり意味不明なものでした。前者よりは、後者の方が、ニシン伝説を聞き知る者にはかろうじてわかりやすいかもしれません。大きな魚群がやってくると、その魚鱗のために波間が一面に銀色に光るのだそうです。

そんなふうに、民謡とか唱歌について漠然と考えていたところ、ボブ・ディランのノーベル賞受賞という出来事が起こりました。ディランは、歌詞を詩に昇華して新しい表現を創造したと、新聞記事にはありました。そして、受賞したディランの詩が「ナンカイ」であるとか、実は何の意味もない詩ではないのか、というような様々な観点があることも知りました。

ディランについて特に詳しいわけではないのですが、フォーク系の詞(詩)というのは、そういうものかもしれないと思われてきます。うたわれ、歌い継がれる言葉は、もともと共振を起こさせる力を内在させています。もしも、明確さを欠いているように感じる人がいたとしても、それが即、言語芸術としての評価に関わるわけではないでしょう。

そもそも、詩には、感性に訴える意味深でレトリックな表現があります。それをうたってしまう力量というのは音楽家としてのものでしょうが、うたえる詩を創作するのは、詩人としての才能でしょう。どのように支持され、どのように優れた作品であるか、というような、芸術としての評価をくぐる課題があるだけではないかと思われます。

民謡ソーラン節からの連想で、詩人ディランを語っては迷惑な方もいるかもしれません。どちらにも謝っておきます、ごめんなさい。ソーラン節の ナミニキケ チョイ というはぐらかし的な返答が、ディラン「風に吹かれて」(これはシンプルな初期代表作ですが)の The

answer is blowin’ in the wind に、ふと重なったなどと言い訳がましい説明もしないほうがいいでしょう。

日本文学の立場としては、五木寛之の最初のエッセイ集の題名が『風に吹かれて』だったことなど回想しておくとよかったような気もします。ただ、時代の変遷により手元の資料が探せなくて、恐縮です。

Wikipedia-ボブ・ディラン 英語教室「風に吹かれて」歌詞

追記:アメリカのカート・ヴォネガット(1922-2007)という皮肉屋の作家が、「ボブ・ディランは、存命中の中では、最悪の詩人だ。一つの歌の中で、一行ぐらいはいい歌詞があるかもしれないが、あとは訳のわからないお喋りだ。」と1991年のインタビューで言ったことが広まっているようです。この作家は既に故人であり、見解の詳細は不詳です。

ボブ・ディランのご名答

本来、作家の天性によって生み出された作品の方が、批評や文学論よりもずっと面白いものです。ところが、「どうしてそういうものを読んでいるの?」と聞かれたときには、多少の理屈を知っていることがマナーかもしれないのです。つまり、国民文学を読もうとするなら、国民文学論を承知していて、何か説得力のある答えを用意するという、宿題を抱えることになってしまうのです。

そんな事情に小心に振り回されながら、当コラムの記述は停滞しがちになります。まず、西欧文学における国民文学といえば、ドイツではレッシング、英国ではシェークスピアになることなど、触れないわけにはいきません。次代の思想や文学界を先導した文学といわれています。大衆志向や情緒表現に傾斜しがちな日本文学としては、憧憬の的となりますけどね…。一体、自分が、どのように紹介したらいいものなのでしょうか…。

そんなふうにぐずぐずしていた今秋、シング・ソングライターとして活躍するボブ・ディランがノーベル文学賞に選ばれるという意義深いことが起きたのでした。このことによって、文学的な話題が俄かにビビッドになった感があります。

ディランは、半世紀に渡り、私たちを楽しませてくれている詩人です。近代には早世した詩人が少なくありませんでしたが、長寿の時代に、長生きすることは良いことだとまずは思います。文学作品が50年後100年後に評価されるというのはあることなので、いつまでもお元気でいていただきたいという願いもわいてきます。

すると、ディランのノーベル文学賞受賞は「一種の無血革命」だと評していらっしゃる英文学者の記事をネット上に発見しました。そのような視点に接するのも感慨深いことです。⇒ 記事

10月13日に受賞のニュースが広まって以降、彼は賞を受けることを拒むのではないだろうか、授賞式にはどのような姿で現れるだろうか、等々の憶測が飛び交いました。特にコメントを出さなかったディランの動向に関心が集まり、批判的な記事が報道されたこともありました。

そんななかで、ディランの受賞スピーチを待つワクワク感というのは、滅多に味わうことがないほどのものでした。12月10日のストックホルムにおける授賞式では、友人の歌手パディ・スミスがディラン作「はげしい雨が降る」を熱唱しました。そして、ディランは欠席でしたが、代読で発表されたスピーチは、期待に応えてくれる内容だったのです。

ノーベル賞の受賞を知らされたときに浮かんだのが、「ハムレット」を書くシェイクスピアだったといいます。“To be or not to be,…”という、英文学どころか、英語そのものに疎い者でも知っている台詞は引用こそされていませんが、脳裡にあったに違いないと思われます。ディランは、問いかけや答えにこだわる哲学者ですから。

そして、それだけではなく、ディランは、文豪シェイクスピアへの親近感を吐露します。やはり、ディランはすごい、ということになるのですが、舞台の実際的なことにあれこれ気迷いながらの創作態度が共通するということです。なるほど、劇作の台詞は、舞台で話されるためにあり、歌の言葉は、歌われるためにあります。紙に書かれる文学という意識で生み出すものではないのです。さらに言えば、表現が口頭語であると同時に韻文的なレトリックを多分に含むことなど、劇作と歌は近しい分野と言えましょう。自分の書くものが文学かどうかという問いかけを思いつきもしないような、劇作家という社会人・職業人であったというシェイクスピア観に、ディラン自身の拠り所なり評価を自ら見出しているスピーチ内容とみることができます。

Not once have I ever had the time to ask myself, "Are my songs literature?"

自分の歌が文学であるかどうか自問したことはない、というスピーチ中の一行が注目されます。ディランの作品が文学なのかどうか疑問を提示する人びとに対する答えを回避しているようでいて、名答として発せられたものです。文学を志して創作する場合を除けば、演劇や歌などの作品を文学かどうか決めるのは、作者であるとは限らないのです。作家・作品は、評価を受ける側になります。今回は、スエーデン・アカデミーが、ノーベル文学賞という“such a wonderful answer”を出したのです。

ただ、英国ルネサンス演劇を代表するシェイクスピアは膨大な著述をして、52歳で亡くなりました。生前の活躍と成功によるものにしても、没後、時と共に文学的評価が高まりゆるぎないものになったのでした。

現代のディランは75歳で、彼に名誉博士号を与えた大学が二校もあるそうです。生きて実に様々な評価を受けとめることは、今日的な現象であるようにうかがえます。そして、その先に、どのような文学の次代があるのか、読者の期待は膨らみます。

受賞スピーチ全文 パティ・スミス歌唱「はげしい雨が降る」

Wikipedia-「はげしい雨が降る」 / ボブ・ディラン / ノーベル文学賞

激しい雨がふる A Hard Rain's a-Gonna Fal

Wikipedia‐ボブ・ディランの項には、孫が通うロサンゼルスの幼稚園で演奏したときのエピソードがあります。ディランを知らない園児たちは、「変なおじさんが来て、ギター弾きながら何やら怖い曲を歌ってた。」 と帰宅してから親に報告したというのです。なにか怖い歌という表現には、共感を覚えてしまいます。

「激しい雨がふる」(1963年)を聴いて、幼稚園児の感じ方に似ていることを自覚しながら、ピカソの作品<ゲルニカ>(1937年)をふと思い出しました。パブロ・ピカソは、天才画家の代名詞でもありますが、彼は、母国で起きたスペイン内戦の最中に、ドイツ空軍により都市無差別爆撃を受けたゲルニカの惨状を描きました。そして、それが20世紀を象徴する絵画と言われるようになります。人の世で繰り返される戦闘の過酷さと不条理を表現した絵画ですが、それを連想してしまったのです。

「激しい雨がふる」については、Wikipediaでは、「問いかけ」と「その答え」という歌詞の構造が、バラッドをベースにしているという説を紹介しています。これは興味深い指摘ですが、そもそも詩歌には問いかけと答えが組み込まれたものが多くみられます。ハムレットの自問(煩悶)だけではなく、子守唄や童謡にも、問いと答えがあることが思い出されます。例えば、竹久夢二が書き留めた古謡に、「寝たか 寝なんだか 枕に問へば 枕ものゆた 寝たとゆた」があります。

「激しい雨がふる」は、象徴的な内容でいく通りもの解釈ができるような詩と言われています。視点がたくさんあるということならキュビスムかもしれませんが、幻想的な表現で綴られているとも言えます。シュールなところも、ピカソを思わせますが、童謡や回想の不思議な世界にも通じます。

大人が子供(少年)に問いかけて、子供が自らの冒険における見聞や行動などを答える形で歌は展開されています。一般には、子供は戦場の過酷な有様を伝えていると解釈されているようです。激しい雨がふる、という予知とも体験ともみなされるフレーズは子供の発言のように受け止められます。

ですが、通常、不条理に満ちた世界や非情な悪天候について知っているのは、子供よりも経験知を持った大人の方です。これは、成人した若者が、自分が何を知覚し何をしたのかを自問したときに、内なる過去の幼い自分が原風景を知らせてくれた、という歌なのではないでしょうか。原風景は、幼いころの最初に記憶された光景と言われています。そして、その原風景は、記憶のなかの事実そのものではなく、成長した後に得た知識によって再構成されると言われています。そんなことを思わせる歌です。

ノーベル賞受賞のスピーチ中で、彼は次のように、自分が生まれた年から4年間はノーベル文学賞の受賞者がいなかったことに触れています。第二次世界大戦の戦火が深刻になったために、ノーベル文学賞が廃止されたころのことです。

In fact, during the year I was born and for a few years after, there wasn't anyone in the world who was considered good enough to win this Nobel Prize.

自分が誕生した年に何があったかという関心は、原風景へのこだわりに繋がっていると思われます。「激しい雨がふる」を書いたのはアルバム収録の前年、1962年にキューバ危機が起こったころなのだそうです。21歳の若者だったディランは、悲惨な戦争の影を敏感に感じとり、自分が第二次世界大戦の最中に生まれたことを意識したのでしょうか。0歳から4歳までの間に持つことができた戦争の記憶というのは、あまり関係ないかもしれません。ノーベル文学賞が廃止されたことなどを幼児のころに知り得たかどうかも、同じく重要なことではないでしょう。ただ、成人後の衝撃的な事件と知得により、内なる原風景の再構築が始まることはあるのではないかと考えるのです。5連からなる長詩「激しい雨がふる」は、そのような原風景を探りよせる内的な過程を表現した歌と感じられるのです。

2連と3連には、それぞれ次のようなフレーズがあります。未だに様々な意訳が試みられている作品ですが、 talkers 及び poet という言語で表現する者の悲惨な状況を言っている箇所です。戦中だけではなく存在する社会的な言論統制を連想させます。

I saw ten thousand talkers whose tongues were all broken

Heard the song of a poet who died in the gutter

原風景を探り、原点を再認識することは、文学的主題としては最重要視されるものです。独断的に例を引くなら、三木露風「赤とんぼ」もまた、原風景をたどっている童謡です。「負われて見たのは / いつの日か。」「小篭に 摘んだのは / まぼろしか。」という、幼児期の知得と体験を再確認する自問があります。自問する、もしくは自問自答することは、哲学的な行為であり、人としての大切な課題です。

そして、「赤とんぼ」は4連の簡潔な歌ですが、「激しい雨がふる」で、a hard rain's が繰り返されているのと同様に、「夕やけ 小やけの / 赤とんぼ」が繰り返されています。人間を超えた自然現象を、うたい込んでいるのです。人間世界のことを嘆くだけではない世界観の奥行が、両者に共通してうかがえます。

「赤とんぼ」は、童謡といっても子供がうたうためのものというよりは、子守唄の系譜をひいていて、子守にあたる若年者や誰でもがうたう歌です。幼子と近しい位置関係にある者がうたう歌という概念の延長上には、人生における原点の見直しがあります。そのように人生を再考する思索の内容は、作者が負っているものにほかなりません。

うたうために作られた詩に、作者の実人生において深められた哲学が発露されているのは、魅力的なことです。「激しい雨がふる」は、様々な歌の系譜をひきながら、現代人としての思索がふんだんに込められた作品であるように感じられるのです。

言論統制

果物畑をながめながら

昨年の秋冬は、国民的野菜について考えましたが、今年は、果物についてです。

近年では、その健康効果が注目されて、野菜(食用の草本植物の総称で、葉、茎、花、根、果実などを食するもの)と並んで、多くの果物(樹木に生る果実で甘味が強くそのまま食することができるもの)が店頭に並んでいます。

昨年は、「日本の野菜」という概念について、竹久夢二のプライベートな書簡の中から紹介しました。ですが、毎日の食事そのものであるという生活感を有する野菜に対して、嗜好品である果物については、日本の果物という意識はあるものなのか、どうでしょう。

冬蜜柑は、親しみ深い日本の果物です。ですが、実際には、今日、家庭での購入量のもっとも多い果物は、熱帯の国々からの輸入に頼っているバナナだそうです。朝食にはバナナかもしれません。果物・フルーツには、もともと異国産のイメージが強くあります。甘味の追究から品種改良も盛んです。

国民的果物と近代文学の関係を探ってみるにあたり、地元産を念頭にしていいものかどうか。ともかくも、近隣を散歩しながら、あれこれと考えてみることになりました。

常緑低木の木が植えられた小さな蜜柑畑が、ときおりあります。秋口から果実が目につき始めますが、小ぶりな樹木に意外にたくさんの実がつきます。「炬燵で蜜柑」という定番の正月休みの過ごし方があり、純和風なイメージです。原産地は、日本の不知火海岸という説があります。それでも、冬蜜柑は、名産である中国の温州にちなんでウンシュウミカンと呼ばれているのだそうです。

南半球(ニュージーランド)で開発された新奇な果物がキウイフルーツです。そのキウイ棚を近隣にみつけて感動したのは、いつのことだったでしょうか。ですが、なんと蜜柑よりも栽培が容易なためにキウイフルーツが普及したのだそうです。「武蔵野に自由民権キウイ咲く」(『打つや太鼓』清水哲男 2003年)という句を知ってから、ますます地元の果物として意識するようになりました。ですが、これは、近代文学にとっては新しすぎる果物と思います。

葡萄と梨も異国を思わせます。西洋人が住む町の学校を舞台にした「一房の葡萄」(有島武郎 『赤い鳥』大正9年8月発表)があります。また、明治期には、「ラ・フランス」という洋梨が導入され、日本で栽培されるようになっています。

実際には、甲州種の葡萄の栽培が始まったのは平安時代末とも鎌倉時代初期とも言われています。ただ、明治期以降に外来種を中心に広まったようです。

和梨に至っては、弥生時代から食されていたのだそうです。やや縦に長いびん型の洋なしに対して、球体をしているのが和梨で、今でも「豊水」などの種類が広く普及しています。万葉集には、梨を詠んだ歌があります。また、「梨の花」(中野重治 『新潮』昭和32-33年掲載)という小説もあります。花も実もある樹木としては、梅も桜も桃もあることが思い起こされます。古くから日本にあった果樹の花についての文学的表現は、歴史をたどるとなかなか大変そうです。桃太郎のお話もありました。ですが、近代の果物について考察したいので、ここでは省略となります。「桜桃」(太宰治 『世界』昭和23年5月)は果物の贅沢さを嗜好することを素材にしていますが、現代に入ってからの小説です。

林檎はどうでしょうか。原産地はカザフタンだそうで、アジアやヨーロッパを通して日本に入ってきたと言われています。大陸から渡ったワリンゴが古くからあったものの、今日の品種の多くは、明治期になってから導入されたセイヨウリンゴを品種改良したものだそうです。「ふじ」など和風の品種名の林檎が日本各地で非常に多く生産されていますが、近代以降に外来種をもとにして広く普及したとのことです。

「初恋」(島崎藤村 『若菜集』明治30年)には、「やさしく白き手をのべて 林檎をわれにあたへしは」とあり、旧約聖書におけるイブがアダムに差し出す果実のイメージがあります。当時の「林檎畑」とはどういうものだったのでしょうか。セイヨウリンゴが植えられていたような気がしますね。

英語の"apple"は、果物全般を指すことがあります。ですから、林檎は、西欧的には果物の代表格です。あるいは、果物というのは、禁断の知恵の実として人生のターニングポイントにおける重要な役割を果たすものということも想います。

ともかくも、果物は、南国から運ばれているか、原産地が異国であることが謳われているか、外来種から広まった品種に圧倒されていることが多いようです。果物のコスモポリタニズムを近代文学のなかにたどるのは、興味深いことかもしれません。

柿の木は、農家や一般の住宅の庭木として植えられているのをよく見かけます。自家栽培を楽しみながら、滋養補給としている慣習があるのかもしれません。蜜柑と並んで、親しみ深い果物です。

柿食へば鐘が鳴るなり法隆寺(明治28年)

正岡子規は、柿と蜜柑を詠んだ俳句を非常に多く遺しています。興味深い作品群ですが、残念ながらすべてを紹介するほどの余裕はありません。

子規が旅先でだされて食べた柿は、「御所柿」といって、奈良県御所市産で甘柿のルーツだそうです。小ぶりながら濃厚な甘さを持った柿です。そのような甘柿は、従来の渋柿が突然変異したものと言われています。品種の名前にも、日本の果物らしさがあります。柿の場合は、カキという名称と共に日本から海外に広まったのだそうです。

「柿食へば」の句は、果物の味覚に季節を感じ、寺院の鐘の音には時刻を知るという生活文化を詠んでいます。柿が国民的果物であるという発見がこの句にうかがえます。

子規のこの句の二年後の明治30年つまり藤村『若菜集』発刊の年に、高山樗牛が論文「日本主義」において、宗教を否定していることは先に紹介しました。(2016.5.20の記事)日本では宗教が生活や芸術と深く結びついてない、我々は宗教的国民ではないという主張でした。

子規の句が仏教への信仰を直接的にあらわしてないとしても、梵鐘の音は時刻を告げるだけではなく、聴く者を煩悩から解放し悟りに至らせるものです。柿という秋の味覚の特効は、寺院の鐘の功徳にも似ているという深読みをする余地はあります。鐘の音の功徳に対して、柿は健康維持の特効薬です。

「柿食へば」の句は、発表当時よりも、後にじわじわと読者の評価を集めることになった作品です。梵鐘が生活のなかに溶け込んでいることで成り立った俳句であり、この内容を支持する読者が多数いたわけです。今日でも子規の代表的な句として広く知られています。

作家たちが、宗教的素材を編みこんで創作し始めた時代になってから、評論家樗牛は、日本主義から言えば、日本の文学・芸術は、宗教とは深く関わらないものだと主張したことになります。果たしてそれはどうなのでしょう。キリスト教は随分と近代文学の素材になっています。むしろ、宗教と芸術に疎いのは現代の国民性の一端であるようにみえることはあります。

藤村の「初恋」も旧約聖書のなかの禁断の果実である林檎を伏線として、故郷の林檎畑にエデンの園を見出し、若々しい郷愁を七五調でうたったものです。さらに先にあげた武郎「一房の葡萄」は、西洋人と共に学ぶ教室で起こった諍いの後の和解を葡萄が取り持つという内容でした。果物には深淵な役わりが振られているのです。

思い起こされるのが、三木露風「赤とんぼ」(大正10年)のなかの「桑の実」です。養蚕業が廃れた今日ではコメントが必要となりますが、桑は古来、カイコの餌として広く分布していました。その実は甘く、ジャムや果実酒にもなるため、果樹としても利用されて来ました。根皮は生薬、葉は桑茶として農村生活になくてはならなかった樹木です。それだけ重要な桑について、第2連で「山の畑の / 桑の実を / 小籠に 摘んだは / まぼろしか。」とうたわれています。収穫という農作業について触れた興味深いフレーズです。

桑の実はギリシャ神話に登場しますし、桑の木は中国では聖なる木として伝承されています。日本では古来、霊力のある樹木とされてきました。赤い実は、禁断の林檎の色に通じます。

「赤とんぼ」では、若年女子労働者である「ねえや」に、キリスト教的な平等と博愛の視線を向けています。(2016.7.22記事などで既に述べました。)国際的果樹にして、国民的果樹である桑をうたい込んでいるのは、露風らしい志向です。彼は、国際的宗教であるキリスト教を、日本人の性情にあった宗教であるという見解をもっていました。露風は、固有の文化を凝視するだけではなく、国際的なものとの融合や一致を考えた詩人でした。

今日、地元では夕方の五時になりますと、「赤とんぼ」のメロディが防災無線のチャイムとして流れてきます。「赤とんぼ」は、「夕焼け」がうたわれているために夕刻の放送にちょうどいいのか、複数の市区町村の防災行政無線の放送で採用されています。防災に必要な放送に備え、無線装置の動作確認として、毎日、チャイムが鳴らされるのです。

ただ、今日、「赤とんぼ」で、かつては農村で広く栽培されていた「桑の実」がうたわれていることだけでも、毎日のメロディを聴く人のどれだけが気づいているでしょうか。霊的で特別な樹木である桑が登場しているために、「赤とんぼ」の旋律はおごそかに博愛・慈愛を表現しているとも考えられるのですが。

日本における果物は、産地が世界の広域にあり、古より神話や伝承のなかにしばしば登場しているようです。そのため、果物はコスモポリタニズムとしての宗教や思想を象徴することがあるのかも知れません。果物畑をながめながら、とりとめなく散策して、そんなことに思い至ったのでした。

Wikipedia- 果物 / ウンシュウミカン / リンゴ / カキノキ / 御所柿 / クワ

「一房の葡萄」/ 『若菜集』 / 柿くへば / コスモポリタニズム

コラム 「赤とんぼ」… / コラム 2 四連詩 童謡…

防災無線による「赤とんぼ」の放送

清水かつら童謡の“怖さ”

可愛らしい言葉に綺麗なメロディがついていて、それでいて、凡庸で過酷な日常が容赦なくうたわれているのが、清水かつら童謡です。人の世に生きることの“怖さ”を感じさせるとも、その表現力そのものが怖いともいえます。弘田龍太郎ほか当代の音楽家によって作曲されています。

清水かつらは、大正期に編集者をしながら童謡詩人として活躍した人で、俳人でもありました。いわゆる作家、詩人としての知名度はあまり高くはありません。作者を知らないままに、「雀の学校」(『少女号』大正11年2月初出)「叱られて」(『少女号』大正9年4月初出)など親しみやすい童謡を口ずさんだ人は今日に至るまで数多く居るはずです。彼の童謡には、“詠み人知らず”の歌の魔力を思わせるものがあります。

「雀の学校」は、「チイチイパッパ / チイパッパ / 雀の学校の / 先生は」とうたい出されます。彼が振っている「鞭」は指揮棒であり、「生徒の雀」が「輪になって」「お口をそろえて」いるあたりまでは、なんでもない光景です。ですが、「まだまだいけない」「もう一度いっしょに」と「チイパッパ」が盛んに繰り返されていく後半になりますと、人は何かを感じてきます。例えば、教育を受けることの遣り切れなさが、どうしてこんなふうに歌われなくてはならないのだろう、という心境になっていくのです。

広くうたわれるようになりながら、「雀の学校」は、帝国主義の時代に単一な国策を押し付けられることを表現していると言われたそうです。けれども、歌がその時代に同調しているのか社会諷刺しているのかを問うような、作者の意図を探る解釈が盛んだったわけではないようです。ただ、歌は世の中を反映する怖さがあると人々は言いたくなったのではないでしょうか。

「叱られて」は、児童が奉公に出される丁稚や子守を知らない現代人には、何ともわけのわからないそら怖さを感じさせる歌です。愛しい我が子のためを思って親が叱ることを、題材としているのではないのです。大人が弱者を威嚇しながら働かす設定なのです。ただ、ブラックな職場を想起するなら、今日でも身につまされる人がいるかもしれません。

『清水かつら童謡集 靴が鳴る』の付録CDには8曲が収められていて、歌唱を聴くことができます。「靴が鳴る」「雀の学校」「あした」「ゆめ」「浅い春」「叱られて」「梨の花の咲く頃」「みどりのそよ風」です。(注1)

「みどりのそよ風」(昭和22年4月作詞)のように、さわやかな自然のうちに戦後の解放感をうたっているものもあります。けれども「あした」(『少女号』大正9年6月初出)のようにあどけなく父親の帰宅を母親と共に待つ歌も、漁船で夜を徹して命がけの漁をしている男性の存在を示唆しているのです。正直なところ、どの歌も美しくはあるのですが、安心して聞くことができないような気分になります。

遠足を思わせる「靴が鳴る」(『少女号』大正8年11月初出)ですが、幼少の頃聴いたときの恐怖が忘れられません。「小鳥になっちゃうの?」と密かに背筋を冷たくしたのです。みんなで歌をうたって歩くという近代的な場面に、子供の変身願望を叶えるような表現法が用いられています。小鳥のように歌をうたうことなのでしょうが、歌い出しは、「お手つないで 野道を行けば / みんな可愛い 小鳥になって / 唄をうたえば 靴が鳴る」です。手をつないでみんなで唄うと小鳥になる、それが怖いと幼い頃には感じました。空飛ぶ鳥はみんなの憧れのはずですが、高所恐怖症には鳥になるのは恐ろしいことです。二番では「うさぎになって / 跳ねて踊れば」とあります。また変身することには驚きますが、うさぎなら、地面に戻れます。次には、子供にもどれるかなあ、と勝手な妄想をしてしまいます。

歌を楽しむよりは、ひねくれた感性を発揮していた幼少の頃でした。では、大人として冷静に考えてみましょう。作者は近代の唱歌・歌謡、音楽教育に懐疑を挟んでいるわけではないと思います。靴と言っても、軍靴のことを言っているのではないでしょう。ですが、みんなでうたうということへの凝視はあります。「靴が鳴る」は、彼の時代に台頭した大衆というものを突き詰めて、大衆であることの怖さを変身や奇態な革靴の音で表現する歌となったのか、そこまではわかりません。ただ、手をつないだり、歌いながらの行進とはどういうことなのか、それが、鑑賞者側の問題になって迫ってくる表現力については、怖いほどに覚えます。技法としては、繰り返しや何でもないような飛躍が用いられているだけなのです。

私たちが親しんでいる清水かつらの童謡は、日常的現実を他愛なく提示して、ほとんど救いとなる思想を含んでいません。シンプルな言葉を隙なく用いて、時代や社会を描き出し、同時に、鑑賞する者の思いを刺激します。そういう意味において、清水かつら童謡は、童謡表現の底知れない怖さを考えさせてくれる重要な存在に思われるのです。

注1:『清水かつら童謡集 靴が鳴る』上笙一郎 / 別府明雄 編

CD(歌:稲村なおこ ピアノ:長谷川芙佐子) ネット武蔵野 2008年

Wikipedia-清水かつら / 日本の歌百選 / 雀の学校 / 靴が鳴る / 大衆

「同期の桜」の“怖さ”

先日、街を歩いていると、突然、「キサマトオレトハ ドウキノサクラ…」と聞こえてきました。街宣車がどこかに潜んでいたのでしょうか。戦後何十年もかわらない世界があります。今日においても、靖国神社問題は続いていますが、その靖国神社の桜をうたった歌です。世の中に浸透したということにおいて、軍歌の秀作「同期の桜」は、国民文学について考えるときに外すわけにはいきません。

「同期の桜」は、西条八十の原詩「二輪の櫻-戦友の歌-」(『少女倶楽部』昭和13年1月)を元にして、「戦友の唄」としてレコード化され、それから替え歌されて広まったという特殊な成立事情がいわれています。西条の原詩4連は、同輩への友情を主題にして、それぞれ花と散った後には「花の都の靖国神社 春の梢に咲いて会おう」という内容です。骨子はそのままに、実際に兵役にある軍人が軍隊らしい文言や実態を加えて予科練の唄へと変貌させ、殉死を美化し神格化する日本固有の思想をより発露する歌として広まったと考えられます。戦争末期の特攻隊によって、よく歌われたという説もあります。

それについて触れておきたいのですが、なにかやたらと気が重くなります。殉死を美化することで、若者を死地に追いやった罪を問われる軍歌なのです。原作者である西条八十は、童謡詩人でもあり、近代歌謡にも貢献が大きかった詩人です。その西条の功罪を問うことは、簡単な作業ではありません。詩と歌謡について考察するにあたり、軍歌は扱いにくいものです。ここで何かを断じることができるとは思っていません。ただ、「同期の桜」の存在を問うことを忘れないでおきたいという気持ちで書くばかりです。

軍歌というのは、そもそも軍隊の士気を高めるための歌です。ただ、勇ましく戦闘をうたいあげるものが多く、歌詞にもメロディにも、誰でもうたいやすい単調さが求められがちです。

近代童謡は、大正デモクラシーと関わっていて、軍歌は、帝国主義及び軍国主義の産物と考えられます。軍歌は国家もしくは時代の要請によって産出されたもので、実際に第二次大戦中には委嘱されて作られた作品が多々あります。それらは、後の我々にとっては往時の時代相を知るうえでの希少な資料とみえます。

「同期の桜」にある戦死・殉死は、戦時特有の関心事で栄誉として神格化されていました。今日では、靖国神社は国のために殉死した人が祀られる社と言われると、そういえばそうだった、くらいの認識の人が多いのではないでしょうか。靖国神社問題を考えるにあたっても、このような軍歌は参考になるはずです。

そして、題名でもある「同期の桜」というフレーズは、同期生としての連帯を示す慣用句となって現代を生きています。西条の原詩は「君と僕とは、二輪の櫻」という友情の表現でしたが、後の替え歌の「貴様と俺とは、同期の桜」という軍隊色のあるフレーズが広まったのです。近代社会では、若い人が兵学校などの学窓で同じ時を過ごすことで、運命共同体としての絆が強まり、戦地における戦友という仲も深くなると考えられます。「同期の桜」は、そのような社会体制をよく言いえた表現です。

日本人は、情に厚く、隣人を気にかけ、右へならえ、という性情を持っています。桜のように咲いて散る潔い性質もあります。国民文学を強く提唱した高山樗牛がもしも昭和期まで生きていたなら、と思わずにいられません。樗牛は、同輩への友情と神格化される殉死をうたう「同期の桜」を、国民文学として喝采したのでしょうか。

あるいは、民衆の文学もしくは国民文学が、知識階級によって創作されることについての疑問がありました。宮本百合子が民衆の文学について危惧していたのは、やはり昭和10年代でした。「同期の桜」は、詩人の原詩に兵士が替え歌として補作を重ねたわけですが、ハイブリッドな民衆の歌となったのでしょうか。それとも、軍隊の士気を高めるという軍歌の枠を超えた国民文学とみるべきなのでしょうか。

三木露風の「赤とんぼ」を思い起こすなら、日本の軍国主義が深刻化する以前に書かれたものです。それにしても、この童謡は、農村の子守娘という若年女性労働者の実態を素材としながら、武士道にもかなった恩愛・博愛によって姐やを田園光景と共に追慕しています。国際的なキリスト教にも通じる日本の心をうたっているのです。平等・博愛の未来を信じる老若男女に、もっとも愛唱された日本の抒情歌であることは頷けます。

しかしながら、「同期の桜」は、現代において、右翼の街宣車や、いわゆる企業戦士の方々の宴席など限られた場で歌われ続けてきたとうかがえます。今日では、絶望をうたっているという声があります。桜花になぞらえた死生観で、皇国(くに)のために散るといいながら、国家や国土の具体的なイメージはありません。戦時における兵役という体制もしくは宿命にがんじがらめになった若者が、自虐的に来世をうたっているとみるなら怖すぎる歌です。なにか、運命共同体の中の闇を喧伝するように歌い継がれてきた歌でありフレーズとさえ思われてきます。筆者は「同期の桜」に遭遇する度に、何ともいえない悪寒を覚えてしまうのです。

Wikipedia-西条八十 / 軍歌 / 同期の桜 / 予科練 / 兵学校

二輪の櫻-戦友の歌-

同期の桜

靖国神社問題

田園詩なるもの、“梅花の宴”と「帰田賦」冒頭のひとこと

天平二年正月十三日、萃于帥老之宅、申宴會也。于時、初春令月、氣淑風和。梅披鏡前之粉、蘭薫珮後之香。

加以、曙嶺移雲、松掛羅而傾盖、夕岫結霧、鳥封穀而迷林。庭舞新蝶、空歸故鴈。於是盖天坐地、

促膝飛觴、忘言一室之裏、開衿煙霞之外、淡然自放、快然自足。若非翰苑、何以濾情。

詩紀落梅之篇。古今夫何異矣。宜賦園梅聊成短詠。

これが、万葉集「巻五 梅花の歌三十二首并せて序」における序文の部分です。このなかの「于時、初春令月、氣淑風和。梅披鏡前之粉、蘭薫珮後之香。( 時に初春の令月、気淑く風和(な)ぐ。梅は鏡前の粉を披(ひら)き、蘭は珮後の香を薫らす。)」 から、新元号、令和が選定されました。元号が初めて国書からとられたことが注目され話題となっています。意味としては「うるわしき調和」ということだそうです。

さらに、令と和が用いられている文章が、文選に収録された「帰田賦」(張衡 後漢78-139)に先行してあることが注目されています。「帰田賦」の表現「於是仲春令月 時和気清」は、五経のひとつ『礼記』経解篇の「発号出令而民説、謂之和(天子が命令を発し人びとが幸せになる、即ちこれを和と言う)」などの影響を受けていると言われています。

万葉集巻五「梅花の歌三十二首」によせられた序文は、「帰田賦」のこの部分と似ているのですが、厳密には意味が異なるそうです。まず、「帰田賦」の月が二月であるのに対して、「梅花の歌三十二首」序文では、一月の月になります。「新春令月」の令は、指令、命令ではなく、美しく立派なことをいう意味になるそうです。

漢文学も日本の古典文学も、解説を頼りにしても理解が難しいものです。この当時の和歌が、「帰田賦」に比して、どのように田園詩だったのかということまでの話題は、まだ見つけることができていません。無謀な関心なのかもしれません。恐る恐る、感想として書いてみましょう。

「梅花の歌三十二首」の序文には作者は誰とは書かれていないのですが、山上憶良(奈良時代初期‐733頃没)の作だと言われています。「梅花の歌三十二首」は、大宰府(現在の福岡県太宰府市)の大伴旅人邸にあった梅園で開かれた宴で詠まれたものです。これが、“梅花の宴”と呼ばれるもので、山上憶良ほか約30名が集まったそうです。当時、白梅は唐から運ばれたばかりで、鑑賞用でした。

憶良は、神亀3年(726)頃、筑前守に任じられています。旅人は、神亀5年(728)頃までに大宰師として大宰府に赴任して、両者は筑紫歌壇を形成して交流したとされています。

序文は、「天平二年正月十三日」と始まっていて、西暦730年2月8日に“梅花の宴”が開催されたことになります。日付が明らかであり、当時の公卿や貴族である歌人が、都を遠く離れて作歌したことが伝わります。

この序文の形式については、王羲之(303‐361)による「欄亭序」(永和9年 353年)に似ているという説も言われています。「欄亭序」は、王羲之が欄亭に名士や一族を集めて“曲水の宴”を開き、そこで作られた27編の詩を収録した「欄亭集」の序文です。個人的な宴会の記録に付した序文であり、年月から記述して開催の様子を述べていく内容にも共通したものがうかがえます。ただ、「梅花の歌三十二首」の序文では、唐から渡った梅を、日本の短詩である和歌に詠もうとあえて言っています。“梅花の宴”は、梅を和歌に詠む試みとして時代的に早いものだった可能性があります。

「梅花の歌三十二首」の序文は、漢文学を摂取しながら、独自の和歌文学を生成させた時代を伝えています。さらには、古歌や故事を踏まえながら新たな表現を生み出していく文芸の在り方、そして、思想や論理よりも、自然を愛でる美意識が濃厚な日本文化の源流がここにうかがえます。

「梅花の歌三十二首」のなかの歌を引用してみましょう。

わが園に 梅の花散る ひさかたの 天より雪の 流れ来るかも (旅人)

春されば まづ咲くやどの 梅の花 ひとり見つつや 春日暮らさむ (憶良)

王羲之の場合は、やがて官を辞職し山水を愛する生活を送ったことが伝えられています。梅園を愛した旅人にも、そんな願望があったのでしょうか。しかしながら任地である大宰府は、唐をはじめとするアジア各国への玄関口でもあり、「遠の朝廷(とおのみかど)」とも呼ばれ栄華を極めたという説があります。貴人が配属される任地としても有名になります。旅人や憶良には、日本文化の牽引役という自負のようなものがあったのではないか、という思いもします。

ともかくも、旅人、憶良、両人の晩年ころの“梅花の宴”でした。田園生活をうたった詩が田園詩であるなら、貴人たちの梅園鑑賞を伝える歌も、それに相当するのではないでしょうか。

人の世を超えた自然と親和することで、心を開き表現する境地、それを謳歌するのは、田園詩人、隠逸詩人の特徴のひとつです。辞職して郷里で農事に携わりながら詩作した陶淵明(365‐427)が、代表的な存在と考えられています。

ある程度の年齢になって第一線を退いた、リタイアした、ということを隠遁と称すると、隠居とほぼ同じ意味で理解しやすくなります。現代では、「田舎暮らし」という言い方もあります。

しかしながら中国では古くから専制政治や政争のために、歴史的に逸民を多く出し隠逸思想が盛んとなったと言われています。能力があっても不遇な人が多く、また保身のためにも世を逃れざるを得ないことがあったということです。

日本においては、世俗から身をひく姿勢に憧れが集まったという見方が多いようです。老荘思想の影響もあり、遁世、隠逸などには実にさまざまな形態があります。専門家の分析にも多岐なものがあるようで、ここで田園詩とか隠逸と言いきってしまうと、異論がでるかもしれないという気もいたします。

職を辞しているかどうかにこだわるなら、大伴旅人も、山上憶良も、王羲之も、張衡も、ここでとりあげた創作時には、まだ、公職にあったようです。古里の田畑を実際に耕すような生活はうかがうことはできません。

遊都邑以永久,無明略以佐時。徒臨川以羨魚,俟河清乎未期。感蔡子之慷慨,從唐生以決疑。諒天道之微昧,追漁父以同嬉。超埃塵以遐逝,與世事乎長辭。

於是仲春令月,時和氣清;原隰鬱茂,百草滋榮。王雎鼓翼,倉庚哀鳴;交頸頡頏,關關嚶嚶。於焉逍遙,聊以娛情。

爾乃龍吟方澤,虎嘯山丘。仰飛纖繳,俯釣長流。觸矢而斃,貪餌吞鉤。落雲間之逸禽,懸淵沉之鯊鰡。

於時曜靈俄景,繼以望舒。極般遊之至樂,雖日夕而忘劬。感老氏之遺誡,將回駕乎蓬廬。彈五絃之妙指,詠周、孔之圖書。揮翰墨以奮藻,陳三皇之軌模。苟縱心於物外,安知榮辱之所如。

張衡の「帰田賦」は、後漢の腐敗した政治に嫌気がさして、田園で釣りや狩に興じたことが謳われています。田園生活の回想か視察のような感もしないではありません。帰田というのは、そもそも官職を辞して郷里の田園に帰り、農耕することです。けれども、「帰田賦」には、科学者で文人だった張衡の逡巡もうかがえます。「感老氏之遺誡」と狩を戒めた老子の遺訓を気にしているくだりがあり、従来の田園生活に馴染めるとも限らないことの示唆もあります。

最終的には庵にもどって音楽、読書、詩文に親しむことがあります。人の世を超えた自然と親和することで心を開き、表現する境地がここにうかがえます。そのような文藝の謳歌は、時代を隔てた日本における“梅花の宴”に通じています。後の多くの隠逸や田園詩人に影響を与えたのではないでしょうか。

この賦の冒頭には、帰田への動機が述べられているわけですが、「遊都邑以永久 無明略以佐時(都住まいも永いが、世をよくする功績なく)」と始まります。<それで、いつ世の中がよくなるのかわからないのです> 実のところは、作者は有能な人で、辞職を願ってもかなわなかったと伝えられています。

ですが、社会的に重用されている人もそうでない人も、才能豊かな人もそうでない人も、ふとしたとき、ある程度の年齢になったとき、こんなふうに自覚することがあるのではないでしょうか。現代の日本においても、この「遊都邑以永久 無明略以佐時(都住まいも永いが、世をよくする功績なく)」に、共鳴する勤め人は多いのではないかという気がしてなりません。自虐的表現ではなく、一種の諦念、悟りでしょう。一極集中の首都の一隅に自分が居ていいのだろうか、という内省にもつながります。

「梅花の歌三十二首」序文にもどりますと、「天平二年正月十三日」と客観的日付から始まっていました。そして、大宰府長官の大伴旅人邸で歌会をしたことを、散文で綴っています。これを「帰田賦」冒頭のフレーズに重ねてみますと、<この日まで永く生きてきて(公職にあって)>という意味内容が浮かんで来ます。ここに至るまでの年月が言外にあります。

古の日本では、隋や唐の制度を参考にしながら日本なりの律令制を敷いたとされています。首都と地方の問題には、国と時代によって相応の違いがあることは考えにいれなくてはなりません。ですが、文明国においては首都と地方の関係は、ほぼ普遍的な課題になります。

そういった社会機構のうちで、務めを持つ個人が限りある人生のうちでどのように身を処していくかは、小さくない課題です。国の文化をどのように憂い、自らの去就にかかわることをどのようにとらえたのか、作中にたどることを宿題のように感じます。田園に寄り添いながらその新たな可能性を模索する田園詩として、「梅花の歌三十二首并せて序」と「帰田賦」に興味を惹かれました。

令和の典拠

梅花の歌三十二首

遣唐使がもたらした?「ウメ」

筑紫歌壇

Wikipedia- 和歌 / -万葉集 / -梅花の宴 / -大友旅人 / -山上憶人

Wikipedia- 大宰府 / -律令制

Wikipedia- 欄亭序 / -王羲之

Wikipedia- 文選 / -賦 / -帰田賦 / -張衡

Wikipedia- 田園詩 / -陶 淵明

Wikipedia- 老荘思想

隠逸 / 逸民 / 隠逸詩人

石川啄木の歌から、現代の隠遁なるもの

私観を述べる準備しかないことを断りながら、書き継いでみましょう。

実は、今日における隠逸の文学はどうなっているのだろうか、とざっと思いを巡らせてみました。そして、意外にも、石川啄木(1886-1912 明治19-45)の明治末の歌にあったなあ、と気づきました。

月に三十圓もあれば、田舎にては

樂に暮らせると―

ひょつと思へる。 (遺稿集『悲しき玩具』1912 明治45)

短い人生の終りに近づいた啄木のこの歌にあるものが、隠遁願望であったかどうかについては一見して明らかではありません。彼は田舎に引っ込むまでもなく惜しくも病没しています。ですが、「ひょつと思」っただけで、首都にとどまったことにおいては、後漢の張衡「帰田賦」と同様とみえるのです。

* まず、隠逸には、中国におけるような政治的、社会的な動機によるものと、西欧やインドにおけるような宗教的動機によるものがあるとされています。つまり、中国における志の高い逸民と、キリスト教、仏教などによる宗教思想から世俗を離れる隠者のふたつの流れがあると考えられます。

日本の随筆文学の代表的古典である『方丈記』(1212)と『徒然草』(1349頃か)のそれぞれの作者、鴨長明、吉田兼好は、出家して遁世した人でした。彼らの隠者文学としての随筆が、後世の文学に大きな影響力をはなっていることは言うまでもありません。

自由な形式で感想や思索を発露する随筆文学は、近代においても様々なかたちで試みられています。多くは、作家の視点を狭い身辺に固定しての執筆として、隠者文学としての古典的随筆の系譜を引いています。顕著な例として、徳冨蘆花は、世を遁れて、千歳村(現、世田谷区)に住み、『みゝずのたはこと』(1913 明治40)を書きました。彼は、キリスト教受洗をした作家で、後半生は広大な敷地の自邸で“美的百姓”を自称する暮らしをしています。

そもそも、作家には通常の生活を離れて、引きこもりがちに書く姿勢がみられます。仕事として書いていることでは、それを遁世と言い切るのは難しいかもしれません。しかしながら、内観への関心として、隠者文学は近代においても共感され支持されたと考えられるのです。

文学における内観とは、『徒然草』の序段「つれづれなるまゝに、日ぐらし硯に向かひて、心にうつりゆくよしなしごとをそこはかとなく書き付くれば、あやしうこそ物狂ほしけれ。」のように自己の内面について報告することと考えます。世俗と離れた隠者にしても、そのような内面のことばかりを書き綴るとは限りません。『方丈記』のように天災や事件を記すこともあります。しかしながら、自分の脳裡に残る事件を綴ったのなら、これも内観の延長上にあります。

前回の記事(2019.5.25)で、大伴旅人の梅の花の歌を引いたとき、そこに表現されているのはあまりに優雅な田舎暮らしであるように思われました。自邸の花園で白い梅の花が散ることを、天から雪が降ってくるのかなあ、と自らの感慨として表現しているのです。

隠遁の文学というと批評精神を内在させたものというのが、通念かもしれません。ですが、時代と作者の個性により様々な開花があったはずです。ここでは、反俗や批判というよりは、文芸表現における内観ということに着目してみたいと思います。

仮に、大きな時代の流れがあり様々な隠者が文学を残したとしましょう。それでは、現代における隠者文学、隠逸の文学は、どうなっているのでしょうか。

その設問については、国民文学の概念と同様に、隠者文学は現代においてほぼ消滅しているのではないか、という回答になります。現代の隠者文学なんてことが論じられているのは、聞かないからです。

おそらくは、現代において個の尊重ということが実現されてきて、価値観や人生観が多様化しているためではないかと思われます。国民性情を著し国のためになる国民文学という価値観が薄れたように、思想的にも宗教的にも意義のある隠逸の存在が見失われているのではないかと推察します。

高山樗牛は、「日本主義」(『太陽』明治30年6月20日)のなかで、「現世的國民」と言い、宗教的な世界観よりも現世の建国を大成しなくてはならない運命ということを述べています。(2016.5.20記事で触れました)

現世的な傾向なら、なるほど現代人にあてはまるようです。田舎暮らしや隠遁(人生を降りる、リタイア、セミリタイア)が語られるときには、必ずと言っていいほど経済的な理由や採算のことから入ることになっています。隠遁の文学は廃れていても、今日の隠遁は身近なことです。

昨夏には、定年退職すると、年金だけではその後の生活費は何千万足りない、という分かりやすい話題が盛り上がりました。長寿社会のサラリーマンに定年制が定着しているのですから、リタイアは万人の問題です。体制としては、足りない分を定年後も働いて得るようにしてもらいたい、納税もしてもらいたい、ということのようです。

それに対して、年金の範囲で暮らす工夫をしたらいいだろう、家計費の節約をしてはどうだろう、というような話題の進展もあるようです。ネットでは、田舎では家賃だけが格安なだけで、物価は都心と大差ない、郊外の街の方が、価格競争が成りたっているので有利である、などの知恵も披露されています。

年齢に関わらない自発的な隠遁、ということを考えに入れて検索しても、俗世を嫌う思想や宗教心と言えるほどのものが語られているのを見つけることができません。かろうじて、「雇われたくない」という考え方が、散見されるくらいです。

地価が最低のところに、セルフビルドで家屋を建て、野菜の自家栽培や海産物の採取をして、土鍋で飯を炊いて食べるのはうまい、貯金はなくても生活保護は受けない、と言われると、資本主義社会における反俗は感じられます。毎日、外食して住宅ローンのために働くような生活は何なのだろう、という内省も起きないわけではありません。

しかしながら、興味深いところはあるものの、このような論議は、ライフスタイルを云々する範疇のものです。今日の我が国民は、やはり、物事の動機に志や哲学が足りない、ように見受けられます。

啄木の歌が、「月に三十圓もあれば、」田舎では暮らしが楽だと経済面から言い出していることは、まさに、現代社会における田舎暮らし願望を先取りしているようなのです。ただ、彼は、経済的理由で田舎に帰らなくてはならないとは言っていません。これが、ほぼ経済的な範疇でライフスタイルを云々する現代の論説とは違うところです。

「ひょっと思へる。」と、心のなかにそんな思いがあるということが詠われています。啄木の歌にはこのような内観が豊かです。これが、隠逸の文学としての特徴に通じます。

実際には帰田しなかった啄木ですが、歌には自然や故郷(岩手県 渋民村 現在の盛岡市)を詠んだものが少なくありません。故郷の出来事や幼馴染のことにも目を向けています。これを、田園詩としてみることは許されないでしょうか。第一歌集『一握の砂』(1910 明治43)の最初におかれた代表的作品には、次にようなものがあります。

東海の小島の磯の白浜に

われ泣きぬれて

蟹とたはむる

泣いているのはなぜなのか手がかりを示していない歌ながら、妙なリアル感のある作品です。夢にみたことを詠んでいるとも、夢をとおして自分を内観しているともみることができそうです。夏目漱石の「夢十夜」(1908 明治41)を思い起こせば、この当時、そういう文学世界が在り得たのではないかとも考えられます。

この歌の世界を、現実のものではないが、函館の大森浜がイメージされていて、「蟹をたはむる」とは短歌を詠むことであるという傾聴にあたいする解釈があります。『一握の砂』の歌の多くは、幻視に近い内観ではないかと読み進めていくこともできるようなのです。

やはらかに柳あおめる

北上の岸邊目に見ゆ

泣けとごとくに

この歌は、幼児期に実際に親しんだ北上川が詠みこまれていて抒情的ではありますが、やはり「泣け」という理由がなく、ただ情感の開放がいわれていると受け止められます。

歌人としての啄木は、生活派であり、ありふれた人間性を歌にしたと言われています。考えてみれば、視点が身辺のことに終始するのは、隠遁の文学の特徴に通じます。

では、果たして彼は、主に生活や暮らし向きのことを歌にしたのでしょうか。

こころよく

我にはたらく仕事あれ

それを仕遂げて死なむと思ふ

高きより飛びおりるごとき心もて

この一生を

終るすべなきか

『一握の砂』には、このような歌もあります。仕事、為すべき事をして死にたい、高揚感のある一生としたいという思いがこれらの歌に込められています。啄木は、新聞社勤務や歌壇の選者などをして生計を立てていましたが、あまり安定してはいなかったように伝えられています。生活を支える職業よりも仕事、つまり文学、文芸表現への強いこだわりがあったのではないかと考えさせられます。小説家になろうとしていた途上だったのでした。その文学への志のために、画期的な短歌の三行書きを貫き、病床にあっても身辺のことを歌にすることを続けたようにうかがえます。

死の床にあった啄木は、時代を鋭敏に感じ取りつつ、自らの実感を歌に託す務めにありました。『悲しき玩具』には次にような歌も遺されています。

すこやかに

背丈のびゆく子を見つつ、

われの日毎にさびしきは何ぞ。

「労働者」「革命」などといふ言葉を

聞きおぼえたる

五歳の子かな。

啄木が生きたのは、勤労者(賃金・給与生活者)が主役となる現代が切り拓かれたころでした。それを彼が適確に言葉にしていたからこそ、幼い子供も聞き覚えたことでしょう。啄木の予見的な表現が心に刺さります。この稿で着目してきた給与・生活費「月三十圓」を掲げることも、後世からみても庶民の意識です。

実際には帰農しなかったけれども、故郷(田園)や幼子に寄り添い、先を見据えた作歌をしたことにおいて、啄木は、前の記事で述べた旅人や憶良に通じると思われます。夭折しましたが、短歌表現の限界突破に取り組み、歌人としては彼なりに全うしたともみなされます。

今日、歌を忘れた世捨て人である我々は、啄木がすっかり見越して、心情を代詠してくれている、とさえ感じられるのです。

啄木歌典拠:『啄木歌集』岩波文庫 昭和21年第1刷/昭和49年第40刷

Wikipedia- 内観 / 隠者

コトバンク‐ 隠逸 / 隠遁

現代の隠遁

Wikipedia- 石川啄木

Wikipedia- 一握の砂 / 悲しき玩具

『一握の砂』解釈

石川啄木記念館