column  column_2

column_2  column_3

column_3  column_3-2

column_3-2

野川公園の紅梅

撮影©Dioの会 2015年2月

地上を美しくうたう、三木露風の4連詩 2014.9.19

地上を美しくうたう、三木露風の4連詩 2014.9.19 童謡に思う、定型詩って何だったろう? 2014.9.23

童謡に思う、定型詩って何だったろう? 2014.9.23 ソネット(14行詩)のほどよさと、露風の様式 2014.9.27

ソネット(14行詩)のほどよさと、露風の様式 2014.9.27 最初にもどる、神秘的なリフレイン 2014.10.4

最初にもどる、神秘的なリフレイン 2014.10.4 萩原朔太郎の行動半径と“純情” 2014.10.18

萩原朔太郎の行動半径と“純情” 2014.10.18 シャウトする朔太郎 2014.10.21

シャウトする朔太郎 2014.10.21 早や一年。メモリアル・ミュージアムが見えてきました。 2014.11.10

早や一年。メモリアル・ミュージアムが見えてきました。 2014.11.10 三木露風の“陋巷のマリヤ”

三木露風の“陋巷のマリヤ”

-キリスト教を介した思索のゆくえ 2014.11.24 自然を愛し、謳い、畏れる詩人、露風 2014.12.9

自然を愛し、謳い、畏れる詩人、露風 2014.12.9 “平飼卵”のことを考えてしまう童謡「ぼくの生まれた家」 2014.12.26

“平飼卵”のことを考えてしまう童謡「ぼくの生まれた家」 2014.12.26 お正月なので思い出した太宰治の「ロココ料理」 2015.1.15

お正月なので思い出した太宰治の「ロココ料理」 2015.1.15 「祈り、働け」のモットーとトラピスト・クッキー 2015.2.10

「祈り、働け」のモットーとトラピスト・クッキー 2015.2.10 子守唄・読み聞かせと聖母のイメージ 2015.3.19

子守唄・読み聞かせと聖母のイメージ 2015.3.19 露風の「おやすみ」と“母性保護論争” 2015.3.24

露風の「おやすみ」と“母性保護論争” 2015.3.24 “月の兎”と露風ファンタジー 2015.4.9

“月の兎”と露風ファンタジー 2015.4.9 童謡に踊る詩人、野口雨情「兎のダンス」 2015.5.4

童謡に踊る詩人、野口雨情「兎のダンス」 2015.5.4 時代を超える詩、竹久夢二「風の子供」 2015.6.17

時代を超える詩、竹久夢二「風の子供」 2015.6.17 哀しくもポジティブに子を待つ、老いた「母」 2015.6.19

哀しくもポジティブに子を待つ、老いた「母」 2015.6.19 夕暮れに、月夜に、現れる。鳥、虫、蛙、兎、豚、牛、羊… 2015.6.24

夕暮れに、月夜に、現れる。鳥、虫、蛙、兎、豚、牛、羊… 2015.6.24

<メモリアル・ミュージアム トップページへ>

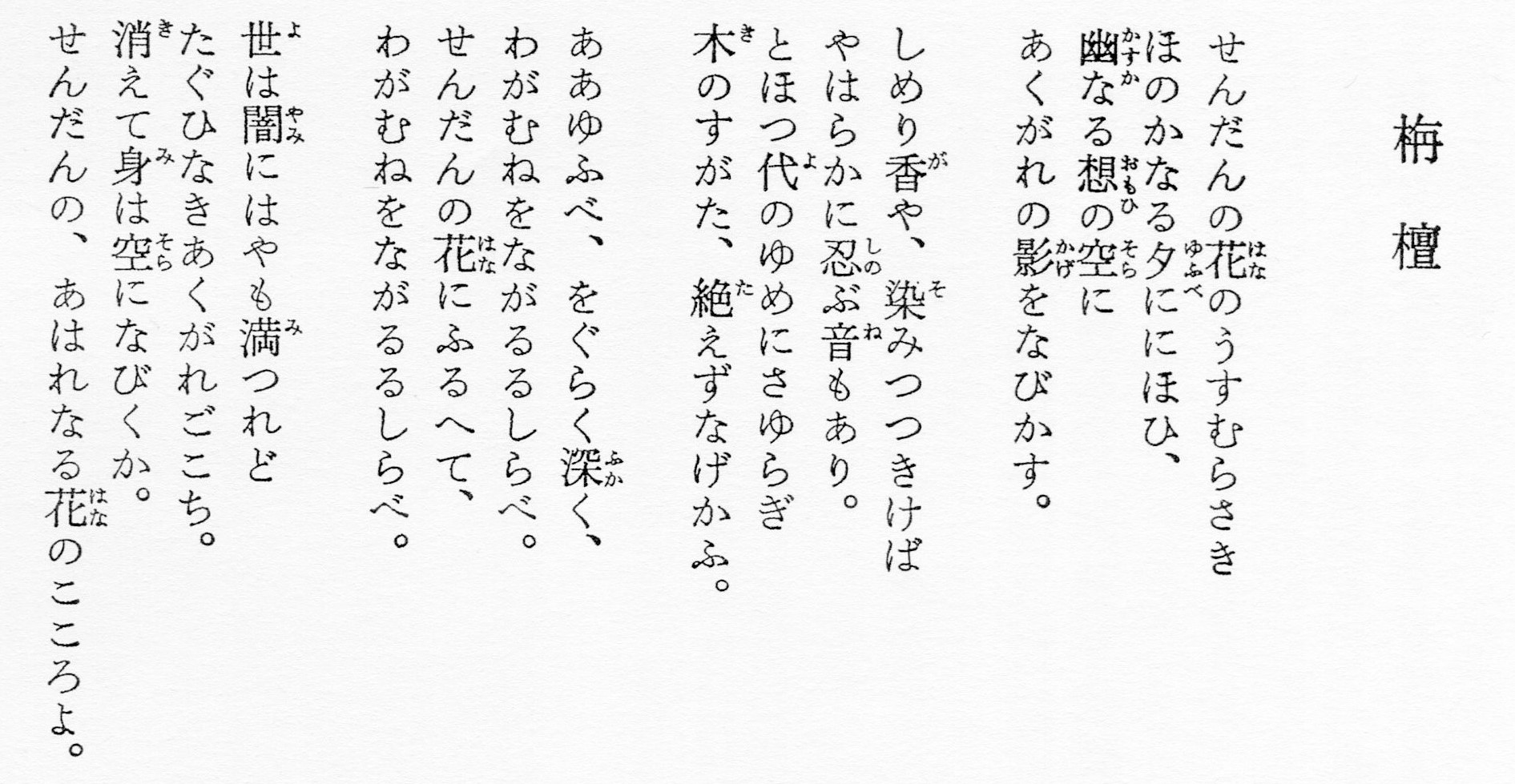

「栴檀」三木露風 『白き手の猟人』(大正2年)より

(収録『現代日本文學体系12』筑摩書房 1971年)

地上を美しくうたう、三木露風の4連詩

詩を読む時間というものは、なかなかとれないものです。籐椅子に深く腰掛けて詩を楽しむ、というような夏休みを過ごしてみたいものですが、今年も、ただ暑い日と慌ただしい日が続いただけでした。

三木露風の詩を、象徴詩とてみていく課題があります。それを、抒情詩として読んでみてはどういうものだろうかと思いついたのは、もう遥かな昔のことです。そして、日は経ち、「赤とんぼ」が4連であることから、4連の詩に注目して、もしかしたら、“露風抒情様式”とでもいうような詩のスタイルを見出せないだろうか、と考えるに至ったのが今年の7月19日のコラムでした。

注目した4連の詩は、「赤とんぼ」「青鷺」に、高年になってからの「子供の心」「遅櫻」でした。そして、少なくとも最初と最後の連に同じ句のリフレインがある、あるいは、3連めにも、そのようなリフレインがある場合もあることをみました。露風詩の美しいスタイルや抒情とは何なのかに近づくために、途上というより、道の発端に立ったくらいのところです。

改めて『三木露風の歩み』(Book review)を手元に引き寄せ、佐藤伸宏氏による「『白き手の猟人』の世界」を開いてみます。露風詩の到達点と言われる作品が発表されたのは、北原白秋主宰の雑誌『朱欒』(明治45年6月)で、「勿忘草」と題されて白秋と露風の合著詩集として出されたものです。露風は、「現身」「月(後に「さぎりのみね」と改題)」「栴檀」「恋の囀り」の4作を掲載しました。これに「櫂」を加えた5作が、詩集『白き手の猟人』(大正2年)に主要な詩として収録されます。佐藤氏は、「恋の囀り」に注目しながら、露風詩が到達した地点について考察し、露風が詩論で語る「永生の源」を確信するような観念と感覚世界が交錯した世界の光景であったと論じています。

筆者は、難解な詩論は敬遠しながら、ただ、露風詩の内容(主題)はどのような様式や技法に拠ってあらわされているのかをみたいと考えます。抒情詩において、形式はなおざりにはできないものであるということは定説であるからです。露風詩の頂点として定評を得ている『白き手の猟人』の中核を成す5作品のうちで、「栴檀」と「恋の囀り」の2作が、4連で構成されていて、“露風抒情様式”として検討する対象となりそうです。

「恋の囀り」は、4行による4連から構成され、7音と5音でなっています。その七・五調は、読点の打ち方によって五、七と分かたれているところがあり、佐藤氏のいうように、定型律でありながら「破格のリズム」が導入されているとみることができます。では、リフレインはどうでしょうか。3連の最後の行にある「恋のさへづり」は、4連の最初にもう一度繰り返されていて、効果的です。1連と4連にあるのが露風のリフレインの定型としたら、やはりありました。3行めに、1連では、「茜のにほひ軟らかく」とあり、4連では、「光は消えつ、やはらかに」とあります。「やわらかい」という形容詞を変化させて用いている、破格のリフレインと言えそうです。

次に、「栴檀」については独自にみてみましょう。この詩も4行の4連でなっています。基本的に、五・七調ですが、1連の最初の行が5・3・7となっていて、さらに4連の最後の行が5・5・7と破格になっています。リフレインは、最初と最後に、「せんだんの」「花」があり、3連にもそれはあります。これも最後には、「あはれなる」という言葉を二つの語の間に入れていて、バリエーションのあるリフレインになっています。

4連でリフレインが、1連と4連、および3連にもあり得るという形式は露風詩に確かに見られることになります。しかも、代表的な作品に見出せるのです。ただ、これが、露風の抒情詩の様式と言うためには、露風の抒情詩とはどのようなものかの考察を必要とするでしょう。

筆者が抒情様式ではないかと考えたのは、「赤とんぼ」と「青鷺」さらには、「子供の心」「遅櫻」に、露風自身の体験や感情が込められているとうかがったからでした。「恋の囀り」「栴檀」においても、そうであろう、と考えることは可能でしょう。発表されたときのジャンルが童謡であろうが、近代詩としての象徴詩であろうが、抒情性のある詩の形式として通じているとみる可能性もあるのではないでしょうか。

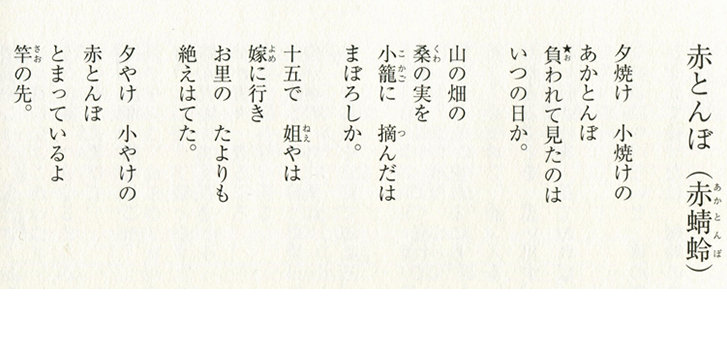

そして特に、「赤とんぼ」を顧みてみましょう。4連めのリフレインが、最後ではなく連の前半に来ていることなど微妙な違いはあるものの、4行で4連の16行詩であることなど、「栴檀」「恋の囀り」と似た形式であることを今更ながら思うのです。

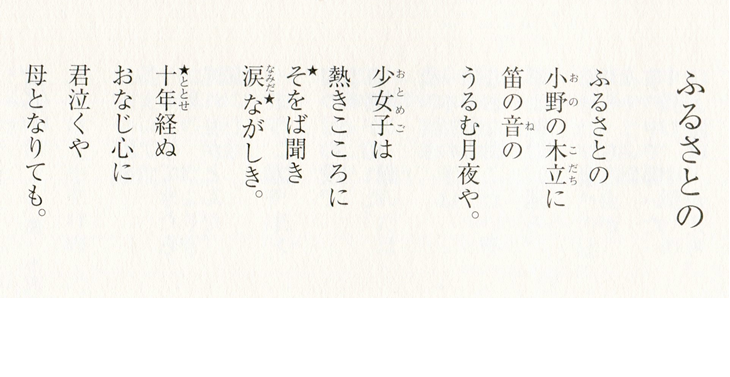

ただ、露風の抒情詩がいつもこのような形式で表現されるものとは限らないでしょう。『近代日本抒情詩集』(佐藤春夫/吉田精一編 中央公論社 昭和28年)には、露風の詩は2編採られています。「ふるさとの」と「栴檀」です。「ふるさとの」は口ずさみやすい露風詩として広く愛されていますが、3連の詩です。また、抒情詩としてまったく別の4連ではない詩が選ばれている選集も存在しています。

近代詩とは、抒情詩とは、露風詩とは、何なのか、考察課題は多いようです。

追記:ソネット(14行詩)に触発されて4連形式を愛用したのかと仮に考えてみても、露風詩は「青鷺」が14行であるほかは、16行以上であることが多いようです。どのように4連形式を意識していたのかについては、まだ何も見えていません。

童謡に思う、定型詩って何だったろう?

日本の詩歌では、たそがれ、あるいは夕暮れが、よく登場します。少なくとも新古今和歌集くらいまでは遡って考えなくては、時節に関する美意識や詩情の系譜を語れないかもしれません。ただ、近代の童謡に、頻繁に夕暮れ時が登場することについては、日が暮れると帰宅する習慣があるために、子供たちもそれを思い出すとか、日光の変化により日中の活動を中断してふと我にかえるとか、そういう生活者の状況が捉えられているとみておいていいのではないでしょうか。

童謡とは何か、これも難しい問題です。北原白秋の童謡「かえろかえろ」(参照『日本童謡集』与田準一編 岩波文庫)は、子供たちの地口「かえろが鳴くからかぁえろ。」を取り込んでうたっています。一日の生活が終わろうとしている状況を童心で唄にしているようです。

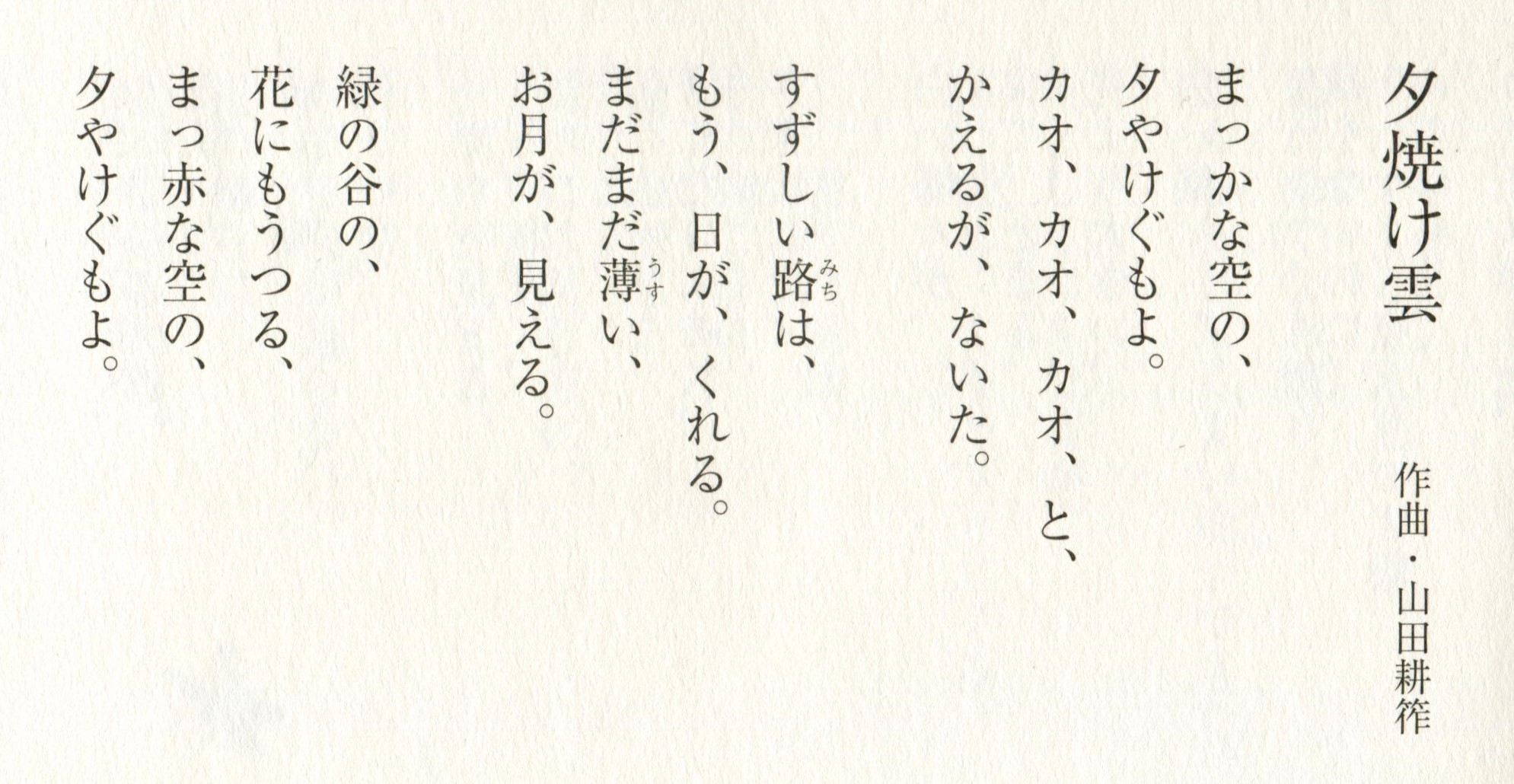

ところが、三木露風の童謡に接すると、こう言っては語弊があるかもしれませんが、子供とか生活ということにあまり意識が向かないことがあります。どういうわけか、「赤とんぼ」でトンボの習性に関心が向いたように、「夕焼け雲」ではカエルって夕方鳴くものだろうか、というような生態が気になってくるほどに、自然を感じてしまう不思議があります。

もうひとつ、露風は子供でも誰でもが親しめる童謡を志向したかもしれませんが、自らの抒情詩の形式で童謡をつくったようにうかがえることが彼の特徴に思えます。いわゆる1番、2番、3番があり、サビとか、キーワードがそれぞれに繰り返されるというのではありません。自分の表現したいことがうまくはまるような定型を作り出して、それを用いて抒情詩を書き、童謡も書いた、というようにうかがえます。それは、例えば3連なり4連で、ひとつの作品になるものです。1番と2番だけでも終われるとか、もっと歌詞を書き繋いで5番まで、いやもっと長く作ってうたってみようか、というような余裕のあるものではありません。

日本の定型詩は、文字数(音数)にもっともこだわりがあります。何音かの言葉が、何行か集まって、1連を構成します。露風は、その1連の構成と内容を大切にしながら、表現しようとして、3連なり4連で完成する形式としたようにうかがえます。さらに、リフレイン形式を加味することで、近代詩としても唄としても収斂させているのではないでしょうか。

「夕焼け雲」のそれぞれの1行は、見事な7音で形成されています。(細かく言えば、4・3のリズムの繰り返しで、そのバリエーションとしての2・2・3も含んでいます。)そして、4行から成る連を、3連繋げてできています。最初の2行「まっかな空の、/ 夕やけぐもよ。」が最後でも繰り返されます。唄は、ここまで来てここで終わるのでなくては、「夕やけぐも」をうたった詩としておさまりません。

4行3連で12行詩という形は、「廿歳までの抒情詩」のなかに既にあります。「ふるさとの」です。ほかにも12行詩はありますが、シンプルな形で、しかもよく愛唱された詩として「ふるさとの」を顧みてみましょう。この詩は、5音/7音/5音/7音の4行で一連を成し、それが3連あります。最初の連の行の繰り返しはありません。むしろ繰り返しなく進行し、最後まで行かなくては作者のいいたいことに行きつきません。

次には、リフレインについて考えましょう。「晴れ間」は、1連がすべて5音から成る6行で、3連から成る18行詩です。1連の「八月の」「山の昼」が2連と3連でそれぞれの形で繰り返されています。最初に重要な言葉をうたい込むのも、リフレインも、西洋風な形式ですが、これを持った初期の詩として「晴れ間」は参考になるかと思います。(コラムで6月ころに取り上げました。)

「夕やけ雲」の形式の原型としては、3連の12行詩としては、「ふるさとの」が考えられ、最初に重要な言葉をうたい込んで最後にもリフレインして終わる形では、「晴れ間」が原型に相当するのではないか、ということになります。いずれも「廿歳までの抒情詩」の詩です。

露風の童謡が、抒情詩で生み出された形式でうたわれていることについては、もっと多くの作品を見ていく課題が残ります。抒情詩の形式でうたわれたので、彼においては童謡も抒情詩であると言うのは結論を急ぎすぎることになります。ただ、「夕焼け雲」には、いまさらながら、露風が定型詩を知り尽くした詩人であったことが偲ばれます。近代詩人の多くは、露風だけではなく、ほとんどが歌人でもありました。ですが、露風ほど、和歌の定型に愛着し、さらには西洋の定型詩にもこだわった人はいなかったのかもしれません。そこから独特の形式を創造して愛用し、バリエーションを展開していった作風が偲ばれます。

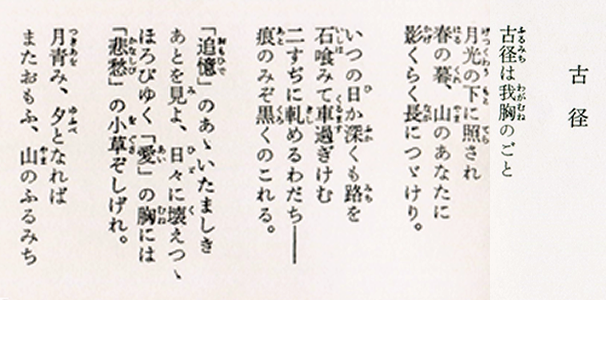

「古径」 三木露風 (「廿歳までの抒情詩」より)『廃園』(明治42年)所収

(収録『現代日本文學体系12』筑摩書房 1971年)

ソネット(14行詩)のほどよさと、露風の様式

今日では、谷川俊太郎の詩集『六十二のソネット』(1953年)によって、ソネットという言葉を記憶している人がいるかも知れません。現代の詩は、口語自由律ですから、14行という、ちょうどほどよい長さの形式だけを、俊太郎は愛用しているようです。

ソネットは、14行で押韻があるのが特徴で、小さな歌という意味の詩の形式です。西欧で発達し、英語詩にも取り入れられた長い歴史があります。ペトラルカ、シェイクスピア、ウィリアム・ワーズワースなどが代表的なソネットの作家と言われています。三木露風以前の近代日本に入って来ていたようですが、当時どのようなかたちで書かれたのかは調べてみなくてはよくわかりません。

露風の「廿歳までの抒情詩」をあらためてみてみますと、14行で書かれた作品も何点かあります。2連、4連のものがあります。

「古径」という14行詩(1行が5・7音で、4行/4行/4行/2行の4連)を見ますと、「ふるみち」という言葉が、最初と最後にあります。自分の胸が轍のある古径のようだという内容の詩で、そのキーワードが繰り返されているのです。4連で14行の構成と、最初と最後にリフレインということにおいては、後の童謡「青鷺」に通じるところがあります。露風は、自分の想いを託す詩の形として、自分なりのソネットのようなものを意識していたのではないかということはうかがえます。

けれども露風は、ほどよい短さで内面を表出しやすい詩の形式が、14行でなくてはならないとは考えなかったのでしょう。なるほど、14行はどちらかといえば短い詩ですが、12行などさらに短い詩形もあり、18行や20行、30行を超えるような少し長い詩もここには含まれています。2連か3連か4連で、12~16行前後で、少なくとも最初と最後の連にリフレインがある詩の形は多く作っているために注目されます。リフレインは、別の詩集ではもっと短い詩「雲雀」(6行。コラムで紹介)などにも見られます。

ほどよく短い詩形式において、リフレインにより想いを明らかにする、というようなことを、明治後期の「廿歳までの抒情詩」あたりで模索して形式が作られたとということでしょうか。その様式はさらに力作「小鳥の囀り」「栴檀」などにも用いられ、大正後期の童謡制作にあたっても応用することになり、「青鷺」「赤とんぼ」「夕焼け雲」のような抒情性あふれた秀作が生まれたとうかがえます。昭和30年前後の「子供の心」「遅櫻」も、このような形で書かれていて、露風長年の愛用様式だったことがわかるのです。

今のところ推察できるのはこのようなことです。14行や連の数にこだわっているのではないようですから、露風の抒情詩の様式を、ソネットのバリエーションとみていいのかどうかは、さらに考えてみなくてはならないことになります。

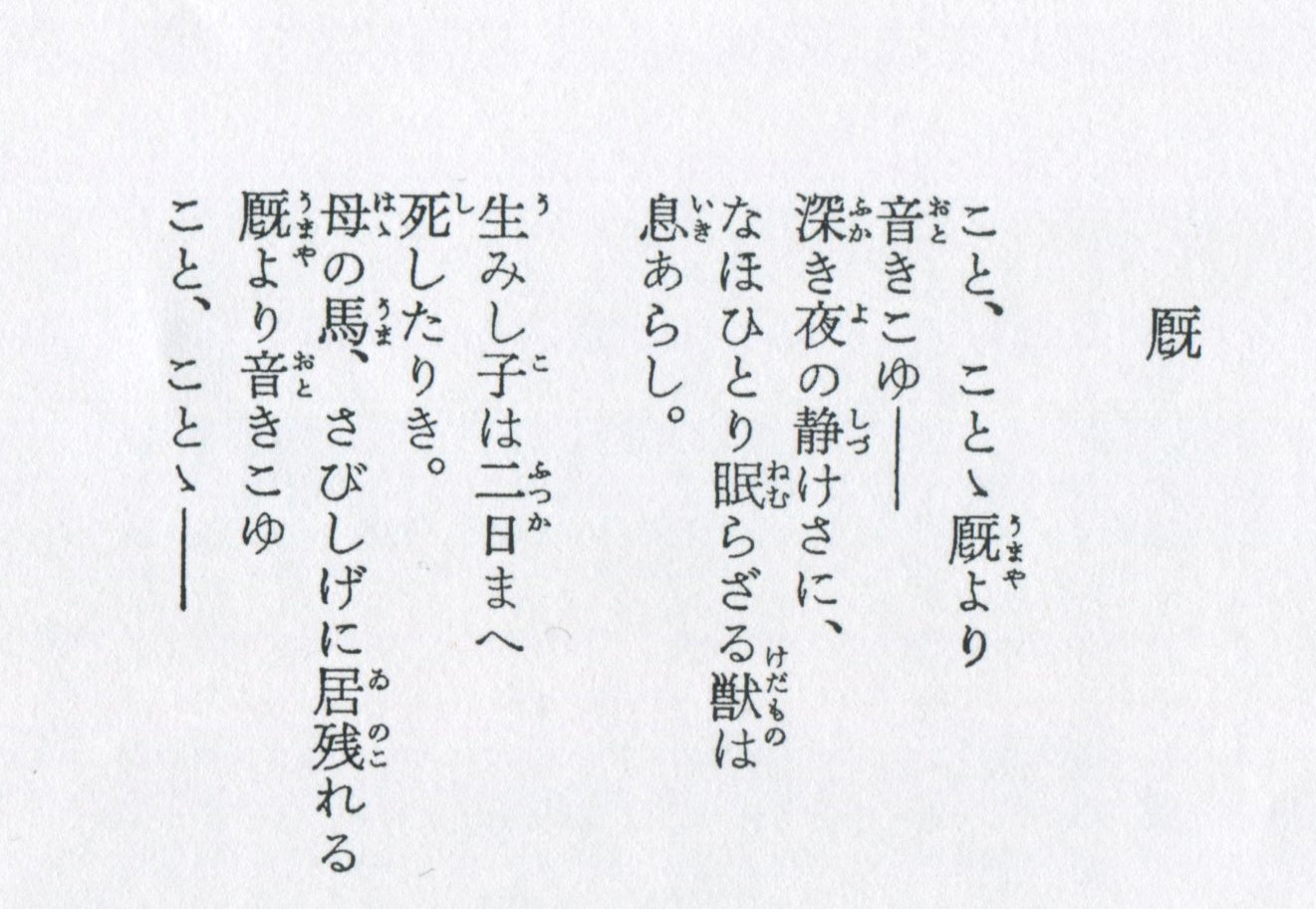

「厩」 三木露風 (「廿歳までの抒情詩」より)『廃園』(明治42年)所収

(収録『現代日本文學体系12』筑摩書房 1971年)

最初にもどる、神秘的なリフレイン

和歌や通常の日本の文章においては、言葉を重ねて使うことを嫌います。三木露風の抒情詩のなかでは、「ふるさとの」が最初の連にある行やフレーズのそのままの繰り返しを持たない定型詩です。ですけれども、2連と3連の2行目に、「こころに」という言葉を繰り返し使っています。ただ、それぞれ「熱き」と「おなじ」という形容詞で差別化されています。1連めの2行目には、「木立に」という「こころに」と似た音はあります。

七音、五音などによる近代の定型詩にリフレインがあるのは、歌謡における歌詞の繰り返しが意識されているか、西洋の詩を受容することで派生したと推測されます。西洋詩では、脚韻を踏むという約束事を持つ形がよくあり、そのために同じ言葉を繰り返して用いることがあります。日本の定型詩にリフレインが用いられることで、音楽的で微妙な効果が生まれることがありますが、西洋詩のような音を踏むとか脚韻というのは難しいことです。「ふるさとの」の各連の2行目は、すべて似た音の言葉プラス「に」で終わってますから、これについては脚韻ともみなせます。ただ、日本の詩で音を揃えようとするのは難しいことで、言葉遊びになる恐れがあります。

これまでみてきたように、露風の詩では、最初の連と最後の連に同じ言葉の繰り返しがあるという形態が多いのです。彼は、脚韻を日本の詩に取り入れようと努めたようには見えません。それでは、この最初の連のフレーズを最終連に繰り返すということが、どのような定型詩に拠るものであるのかといえば、直接的な受容関係は今のところ見えて来ません。

ある種、回文が続けられるような不思議な効果を感じる人は少なくないと思われます。ひとつの言葉の語順はそのままですが、繰り返すにあたり、行やフレーズを前後させることがあります。1連めでは前半にあったフレーズを、最終連では、後半や最後にもって来るのです。さらには、詩の最初の言葉を詩の最後にもってきて体言止めにするような技法により(例としては「古径」)、前半を裏返しにした後半で詩が最初に戻るようなイメージが醸しだされます。3連と4連のあいだの行空きを中心軸としたら、左右対称になっているかのような感じです。

「廿歳までの抒情詩」のなかの「厩」は、住居に馬小屋が隣接した農村の暮らしが背景となっています。生んだ子を亡くした母馬が、いつまでも蹄の音を立てていて、それは深夜まで響いています。言いようのない喪失感で軋んでいる作者の内面である「厩」が、自然界と地続きになっていることを感じさせる詩です。「こと、ことゝ」という、むしろありふれた擬音が神秘的な効を発揮させています。

「厩」は、露風詩の最初にもどるリフレインの特徴が明らかな詩で、5音の繰り返しが印象的ですが、定型をくずした形態になっています。これを彼は、20歳前に書いて、ほとんど生涯において愛用するスタイルを早くも生み出していたようです。

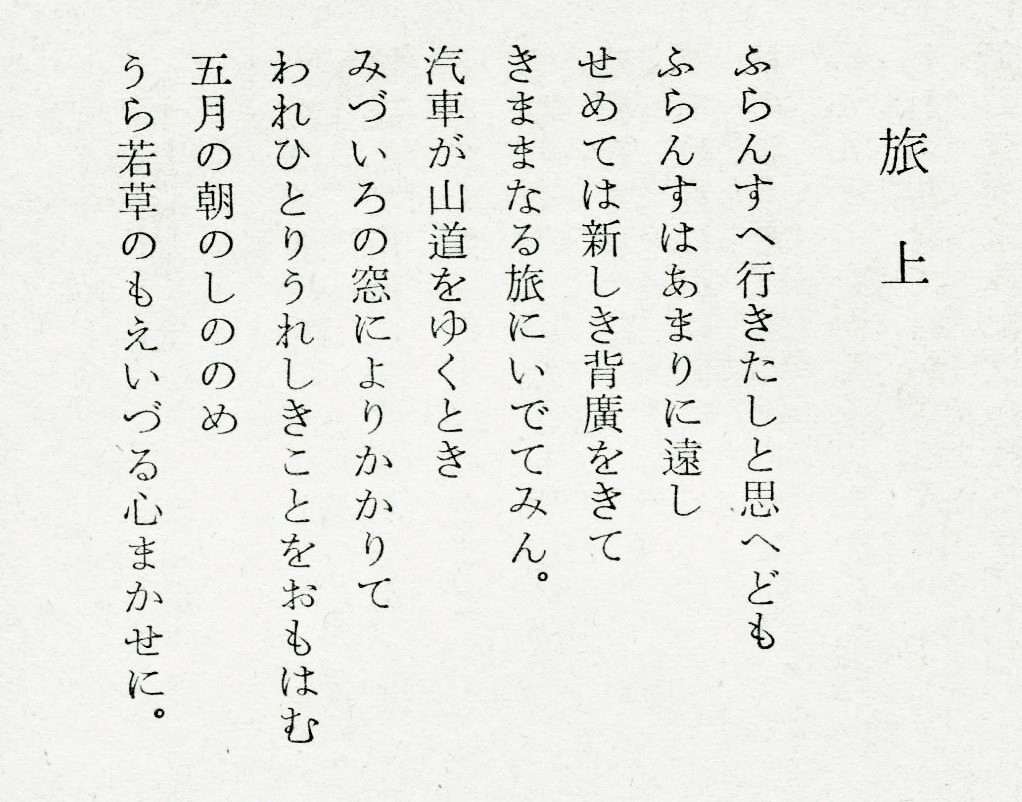

「旅上」萩原朔太郎 「愛憐詩篇」より 『純情小曲集』(大正14年)所収

(収録『日本抒情詩集 大正』小川和佑編 潮文庫 昭和49年)

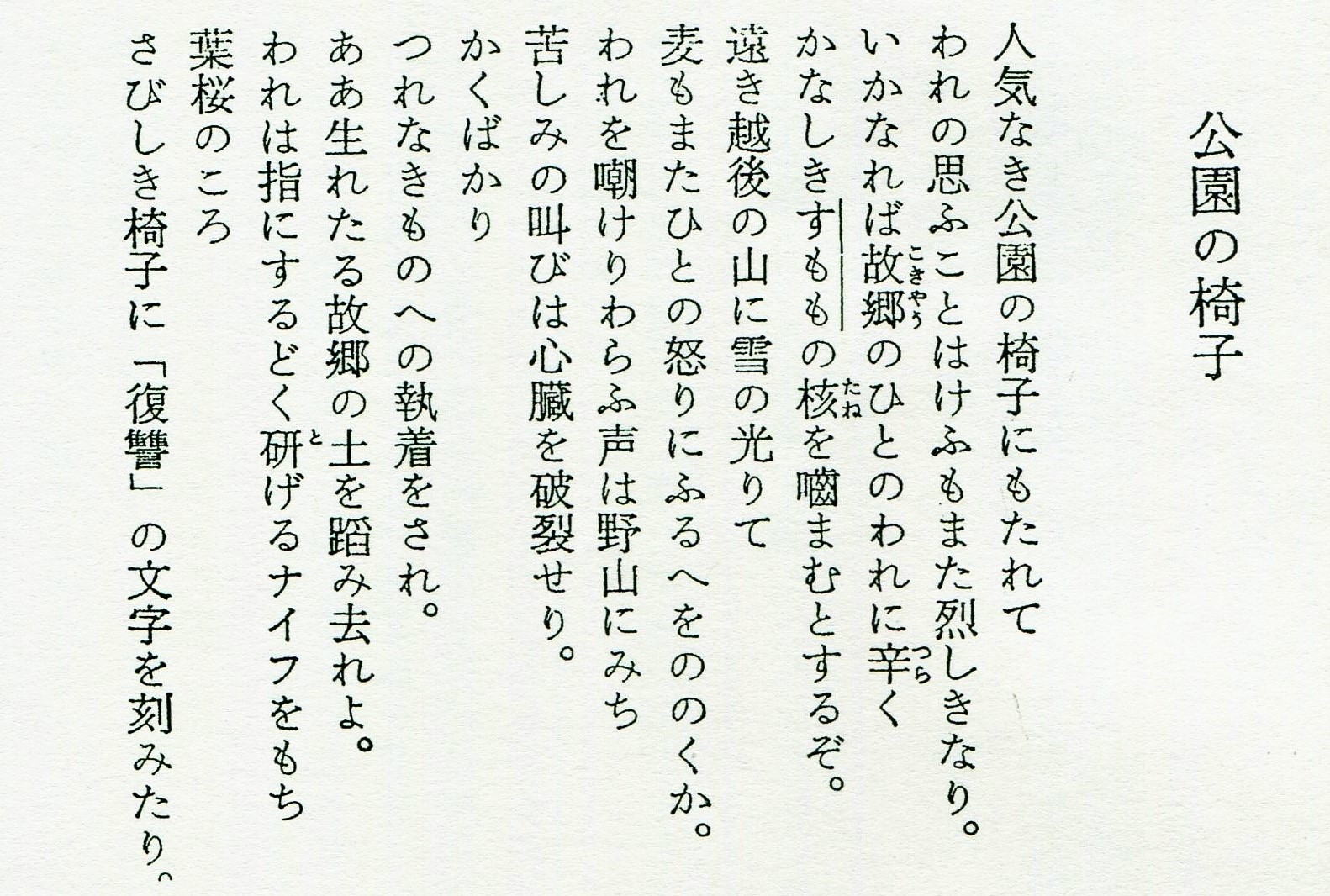

「公園の椅子」萩原朔太郎 「郷土望郷詩」より 『純情小曲集』(大正14年)所収

(収録『現代日本文學体系47』筑摩書房 1970年)

萩原朔太郎の行動半径と“純情”

現代人にとって共感を覚える大正期の詩人というと、萩原朔太郎になることが多いようです。かく言う筆者も、昭和期によく出されていた抒情詩集のなかの詩では、朔太郎の「旅上」が気に入っていたものでした。

萩原朔太郎は、口語自由詩を樹立した詩人であり、その言葉が今日を生きる者に直かに響いてくると言われることがあります。けれども、言ってしまうなら、高村光太郎の方が口語自由詩をヒロイックに実現したように思われます。そして、悲痛な愛と生をうたう『智恵子抄』(昭和16年)を遺してくれました。

それでは、朔太郎のどこに惹かれるのかと問われると、あくまで一般読者として、どこか小市民的な心境についてであると答えてしまいます。「旅上」は、『純情小曲集』(大正14年)のなかの詩として知られていますが、実は、北原白秋主宰の雑誌『朱欒』(大正2年5月)に発表されたもので、詩人として出発したばかりの初々しい作品です。

朔太郎は、フランス語は堪能になるまで勉強したようです。ですが、フランスへ渡欧することなどはあっさりと諦めて、むしろ新しいスタイルをまとって日本の言葉でうたう道を見出したのでしょう。文化史のうえでも、日本における近代文化が育ってきたころにあたります。明治期のようには、大志を抱かなくてもよくなってきた大正期の詩人が朔太郎でした。また、精神的な意味での修行や流転を特に必要としない天性のモダニストだったかもしれません。彼には、高村光太郎にとってのニューヨーク、ロンドン、パリもなく、岩手県花巻もなく、三木露風にとっての函館トラピストも三鷹牟礼もないように思われます。

後の読者は、「旅上」によって、行動半径が限られた人生コース、故郷と首都の往復や、近場への旅行という、近現代人には容易になった行動範囲を示唆されます。(地球が狭くなったと言われる今日では、海外も近場に含まれるようになったと思われますが。)朔太郎を好む後の読み手側の状況が、彼への共感を支えていることも考えられます。修養のための留学や旅は、ただ仰々しいものなだけで、むしろ、親元である故郷との関係の方が重くややこしいことがあります。

また、「旅上」発表時の大正2年、詩壇に登場したばかりの朔太郎は26歳でした。3歳ほど年少の露風が、早熟にも自らの詩を極めたと評される詩集『白き手の猟人』を上梓したのも大正2年でした。朔太郎の出発は、当時としては遅い方であり、モラトリアムな時期を長く持った青年というのも、現代的かもしれません。青春や故郷への固着という、現代人にも共感できる近代人の心をシンプルにうたった詩人として彼を理解していることを、一読者としては自覚されます。

朔太郎の抒情詩は、詩人としての人生を吐露するもののように思われます。答えを急ぐわけではなく、まずはそう考えられるということです。『純情小曲集』のなかの30歳代終わりころの作品らしい「公園の椅子」を読むと、題名は、小市民的なのですが、意外に過激派の一面を知ることになります。故郷の人々に、つまりは従来の詩壇の人々に、認められることなく人生を過ごす辛さがうたわれています。公園の「さびしき椅子に」「復讐」の文字を刻むというのは、詩壇においてリベンジ、雪辱を晴らすことを誓うということでしょう。孤独な詩人の純情は、ナイフのように鋭い言葉を刻んだのだったのでしょうか。

ちなみに、ここに引いた朔太郎の二つの詩は、筆者には、“文語自由詩”と受け取られます。文語調の5音、7音の調子の良さを用いているところがあります。けれども、定型詩の型は、きままに脱ぎ捨てているとでもいいましょうか。型を追究して、それを自在に破ったかのような露風は、“文語自由律”とでもいう形態で、その対照は、ここに見えて来ます。

ただ、詩の鑑賞ということからアプローチできる事には限界があります。朔太郎における「口語象徴詩・抒情詩の新領域」と言われているところについては、いずれよく考察してみたいと思います。

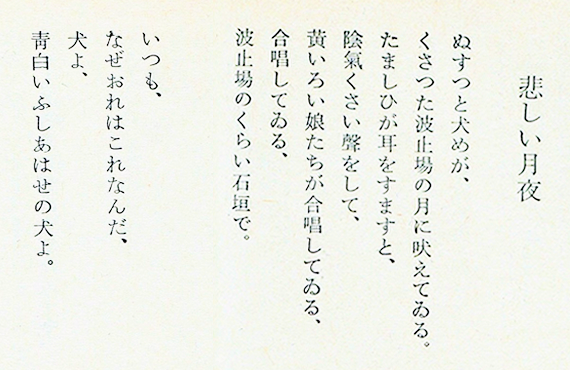

「悲しい月夜」萩原朔太郎 『月に吠える』(大正6年)所収

(収録『現代日本文學体系47』筑摩書房 1970年)

シャウトする朔太郎

萩原朔太郎の『月に吠える』(大正6年)は、まず題名が当時としては新しいということほか、さまざまに興味深い詩集です。口語自由詩という新しい形態で、従来、詩語や詩の題材として洗練されてはいないことをあえて取り込んだ詩集と理解したらいいでしょうか。30歳代に入ったばかりの朔太郎の最初の詩集ですが、ちょっと、現代のジャズとかロックのシャウトに近いものを感じます。

「悲しい月夜」は、そんな吐き捨てるようなフレーズから始まります。ですが、最終的には、それは、月夜の黄色い光に浮き出された自身の影に向けられたものであったことが明かされます。「ぬすつと犬めが、」というのは、万人の共有財産である言葉で創作しながら、その作品は独自なものとなる詩人を言っているのでしょう。詩作を学ぶことは、形式を踏襲し、レトリックを模倣し、着想を拝借するほかないものです。そのような詩人というものを、自虐的に言っているように思われます。

大正6年というのは、朔太郎にとって要の年だったわけですが、『月に吠える』が話題となって注目を集めた彼は、散文においても檄文を書きます。ただ、詩集の成功に乗じて理論武装をしたというようには見えません。

大正に入ってからの詩壇では、三木露風の象徴主義の詩が讃えられていた背景がありました。それに対する反動としての違う意見も出つつあった時期です。朔太郎は、露風側につく人々へ攻撃的な文章を発表してしまったわけです。ですが、第三者的には、どうしてこのような文章を雑誌『文章世界』に載せなくてはならなかったのだろう、と思わせるようなものなのです。一見して引用できるような文脈がみあたらず、ただ、露風一派の詩が、もっともらしいだけで空虚であるというような悪態が綴られています。(そちらの方が、言っていることがわからない)と言ってしまえばそれまでになるようなものです。文学論争とは何かという問題もありますが、これが、そこまでのものであったのでしょうか。露風自身は、熱っぽく自身の詩論を書くことはありましたが、論争には参加していません。

私観ですが、この朔太郎の文章は、詩「悲しい月夜」と同様に、内なるもう一人の保守的詩人にむかって吠えているものではなかったのでしょうか。朔太郎の内攻性を思えば、そのように考えられて来ます。むしろ、一つの方向へばかり詩が進化するわけではなく、体制や回帰から、詩人が気軽に自由になれるものではないために、このような檄文によって自らを力づけなくてはならなかったようにも思われます。

大正6(1917)年の朔太郎(数え32歳)の年譜には、次のように書かれています。

二月、第一詩集『月に吠える』を感情社・白日社共刊で五百部自費出版、大きな反響を呼ぶ。発行後間もなく、風俗壞乱との理由で「愛憐」「恋を恋する人」二篇の削除を命ぜられる。これにつき『上毛新聞』に「風俗壞乱の詩とは何ぞや」を寄せて抗議する。三月、森鴎外・斎藤茂吉を訪ねて詩集を贈る。五月『文章世界』に「三木露風一派の詩を追放せよ」を発表して、象徴主義論争の口火を切る。(那珂太郎編)

朔太郎には、受難の年でもあったようですが、森鴎外には認められたと言われています。今日では、口語自由詩は当たり前のような存在です。ですが、多くの近代詩人が、長い期間に渡り文語と口語、定型と自由律の間を行き来し、煩悶を繰り返して拓かれた分野であったことが偲ばれます。露風も含めて複数の詩人が、口語詩を書く体験をしました。ついには、朔太郎の思い切ったシャウトが出現し、それは注目を浴び特段の評価を得ることになります。ですが、この時期の朔太郎の文学活動は、かなりわかりにくいところがあります。こんなに入れ込んでいた朔太郎も、口語詩だけで進むことにはならなかったのです。

現代においては、口語自由詩には小学生のころから親しむことになっていて、その分野の詩人の活躍があります。歌謡も多様に発展し、そして、俳句などの定型詩も多くの支持者により存続しています。文語か口語か、定型か自由律か、それは、決められたものではなく、近代以降には、普遍的な選択課題となったことが、明らかになって来ています。このような今日において、文語と口語、定型と自由詩の狭間を懸命に行き来した近代詩人の在り様を、改めて顧みたい思いに駆られます。

早や一年。メモリアル・ミュージアムが見えてきました。

昨年の11月、当メモリアル・ミュージアムをスタートさせました。トップページに、武蔵野を愛した、国木田独歩ほか数名の作家の記念事業について情報を載せることから始めて、加筆・更新を続けることになりました。現在、取り上げている作家は20名を超えたところです。

それから、コラム記事のことでは、悶々としました。

生みの苦しみ、というわけでもありませんが、これまでDioの会のHPにいろいろ書いてきまして、さらに望ましい形はどういうものだろうかと考えたのです。単なるお知らせでも、論文でも、批評でもなく、勉強不足な自分に書けるものなら、適当なコラムだろう、と思ってはみたものの、やってみないことには何とも言えません。

今年の5月になって、気候が良くなってきて気持ちが暖まったのに任せて、このようなコラムページを設け、次々に思いつくままに書きました。自分の内にあるものを文章化して、ページも増やして構成して行ったわけです。まだ、読んでくださる方々の反応は微かですが、地域の先人としての作家を伝えていくスタンスが、自分自身で見えやすくなりました。

内容的には無計画だったのですが、“詩人村”の思い付きに、三木露風の四連詩、竹久夢二の詩と絵画、近代詩の在り方などなど、自分らしく、Dioの会らしい話題が順当に並んで行きました。田園詩という興味深い観点もでてきましたし、異端と正統というテーマも浮かんで来ました。

今後も、特に予定は決めずに、気のむくままにやってみましょう。ときおり呼吸を整え小休止を入れながら、たゆむことなくやって行けたら、というところです。(2014.11.10)

三木露風の“陋巷のマリヤ”-キリスト教を介した思索のゆくえ

詩人の没後50年とは、どのようなことでしょうか。

三木露風が、明治38(1905)年、最初の詩歌集を上梓したのは満16歳のときでした。それから、『廃園』『寂しき曙』『白き手の猟人』『幻の田園』など次々に詩集を世に問い、象徴詩を極める活躍があります。大正中期に興った近代童謡においては、「赤とんぼ」などの名作を生み出しました。

そして、詩史のうわべだけで判断されるように、三木露風という詩人の活躍は、明治後期から昭和初期で終わったわけではありません。

露風には、昭和3(1928)年の三鷹牟礼への隠棲後、詩壇からは遠ざかった36年の晴耕雨読の生活がありました。彼は、昭和39年、死因となる交通事故に遭う前日まで、ノートに多くの詩を書きつけています。新聞や雑誌などにも作品を発表していました。

そして、その60年に及んだ詩人としての活動の終焉から、今日まで50年の月日が流れたということになります。地域に、知られていなかったノートなどの露風資料が寄贈され、展示公開されてからも、四半世紀が経とうとしています。

露風の活躍期から今日にかけて、詩の世界では、近代詩から現代詩への流れがあり、朗読される詩から、目で読む詩へと主軸は移行ました。そして、唱歌、童謡ほかの歌謡が発達し、私たちはさまざまな歌曲を享受することに恵まれ、歌曲のための作詞というフィールドが出現しています。

ただ、朗読される詩、声に出して読まれる詩の復権が、ときおり言われます。つまりは、文字に書かれた詩を目で読む現代詩と、謡われる歌曲の中間ともみなされる、近代詩もしくは抒情詩、童謡が忘れさられたわけではない、ということでしょうか。

露風の詩を、近代から現代にかけて変遷した詩の在り様のうちにどのように位置づけ、評価するのか、それは大きな課題かと思われます。露風という詩人をよく顧みることと同時に、広い視野に立った詩史の見直しに迫られることになりましょう。

そして露風は、入信して信仰生活を体験した、日本においては稀な詩人でした。その足跡と思想には注目しないではいられないところがあります。大正4年に初めて函館のトラピスト修道院を訪れ、大正9年には、夫人と共にトラピスト修道院に講師として赴任することになります。大正13年に帰京しますが、その間には、『修道院詩集第1巻 信仰の曙』ほか、宗教的な詩と歌曲のための詩や童謡を多く書いています。「赤とんぼ」の主題は、彼の生涯において長く暖められていたものに違いありませんが、作品化されたのはこの時期です。

なか夫人がクリスチャンであったことが、露風が入信したきっかけであると言われています。なにげないありふれたことから、彼はキリスト教に救いを求めたのかもしれません。そして、次第に深くその世界に分け入っていったようです。

トラピスト滞在時に、代表作「赤とんぼ」が書かれたということは、さまざまな意味において注目されます。露風の人生においては、父と死別した直後であり、宗教に傾倒した時期にあたります。新天地において、何かから解き放たれて結晶した詩であったのかもしれません。子守唄としては旧来の系譜をひく内容(夕焼け、姐や、嫁入り)でありながら、讃美歌のような、地上をことほぐような美しい光景が歌い上げられているからです。

キリスト教のうちで、近代文学においてもっとも素材になったもののひとつが、マリヤ伝説です。露風においては、“陋巷のマリヤ”としての“姐や”を再認識する作業が、聖地滞在のひとつの課題であったことを、「赤とんぼ」からうかがうことができます。儒教ほか東洋的な思想においては、女性の人格を尊重する視点を見出すのは困難であるからです。「赤とんぼ」の詩には、特に思想・宗教的なものは明らかではありません。ただ、「桑の実」を収穫する農村の構成員としての子守の若い女性に視線がそそがれることにより、単なる子守の唄ではなく、田園を中心とした世界観が広がる歌となっています。

露風は、詩に加えて詩論やエッセイを多く書いています。宗教的なエッセイは、『神への道』(大正15年)などにまとめられています。その思索を顧みることは、国際化がすすんでいく現代において無意味ではないはずです。今日においても、他者への偏見を内包した思想・宗教が地球上から消えたわけではありません。数十年前の詩人の思索の跡をたどることで、得られる何かがあるかも知れません。

自然を愛し、謳い、畏れる詩人、露風

自然災害のうちでも地震と水害が、日本においてはもっとも畏れられています。特に、東日本大震災(2011年)以降は、まだこれから甚大な被害が想定される南海トラフ巨大地震についての対策を忘れることがないようになりました。

自然をうたった詩人三木露風の活躍期を顧みますと、大正の関東大震災(1923年)がありました。近代化が達成されていくと同時に、西欧における自然回帰の思想も受容されていた時代でした。西欧文化の礎であるキリスト教には、最後の審判や、ノアの箱舟の逸話など、邪悪な繁栄は滅ぼされるという思想が含まれています。仏教にも末法思想があり、おおよその宗教には終末論があります。当時、日本の急速な都市化については、すでに批判的な見方も生じていて、関東大震災の後には、人間の奢りを神が罰したのだという風説が起こりました。今日から見れば、随分と宗教思想に左右されていた時代だったのです。

露風は、関東大震災のときには、震源地から離れていた北海道の函館トラピスト修道院に滞在中でした。年譜などによりますと、9月の大地震に驚いた露風は、10月には、東京と大阪の知人を見舞い、講演旅行の後に修道院にもどります。そして冬にかけて、神経異常発作を起こしたそうです。大震災の影響であったと考えられています。その時には、幼少の頃に父親と離婚して去った母カタがトラピストに滞在して、露風の看病をしたことも伝えられています。

童謡・古謡には、夕焼けを大火事にみなすような比喩的表現があります。これは誰の発明でも何でもないのですが、露風は、震災の前々年に「赤とんぼ」において夕焼けをうたったことを、不吉な予言をしてしまったように思って悩んだと言われています。大地震によって火災が広がり、大都会の空が赤く染まったことは、多くの人々にとって拭うことのできない衝撃でした。焼けて崩壊した近代都市を見舞った露風は、それを過敏に感じ取ったのでしょう。

先年の東日本大震災は、東北地方を中心として漁村や農村に被害が広がりました。今日では、津波や火災だけではなく、原子力発電所の事故からもれる放射能の問題もあります。関東大震災のことは遠い昔のことで状況も異なるために、思い起こす人も少なくなったようです。神や天の怒りという捉え方は聞かなくなりました。今日では、人工の建設・施設が万全ではないために、自然の力に破壊されるという見方が一般的でしょうか。しかしながら、自然の脅威により、人智に限りのあることを思い知るということでは、かつての思想の延長上にあるとみることもできます。

自然を愛し、都塵を嫌う詩人である露風が、首都圏を大地震が襲撃したときに、トラピストにいたというのは、ひとつの巡り合わせのように思われます。彼は、西欧の宗教であるキリスト教への関心と信仰のために、トラピスト修道院の講師に赴任していたのでした。いずれ起こる大地震による都市破壊を恐れて逃れていたのだとは、言われていません。ただ、自然への潜在的な鋭敏さから、小動物が地震の前には普段とは違う行動をとることを、彼のトラピスト滞在からは連想してしまいます。そして、都市崩壊を目の当たりにして神経を病んだことは、極めて人間的なことであったと思われます。露風のトラピスト滞在の時期に、関東大震災が起こった奇遇は、自然をうたった詩人のこととして注目しないではいられません。

追記:日本古代には、「童謡(わざうた)」があり、何でもない普通の歌が、社会的に広まり別の解釈が付けられることで、神的な暗示力(わざ)を持ってしまうというものでした。この概念も、震災後の露風を悩ませた可能性があります。

“平飼卵”のことを考えてしまう童謡「ぼくの生まれた家」

ほとんど注目されていない作品のようですが、「ぼくの生まれた家」はとても気になる童謡です。三木露風が故郷(現在のたつの市)で過ごした幼い日々は、この詩の内容に近かったのではないでしょうか。私たちの祖父母や祖祖父母の世代では、圧倒的に農家が中心でしたし、また、このような柳の枝に燕が遊んでいるような風流な家も全国的に多かったはずです。

妹が乳母に負われて鶏を見ている光景がうたわれていますが、実際には露風に妹はいませんでした。当時の大多数の人々のおかれた環境と心境を童謡にしたと考えられます。鶏は、家畜なのか、ペットなのか、という疑問を感じないわけではありません。子供の心理として、大切な鶏を狙うキツネを木の棒で追ってやると表現しています。

この詩のタイトルは、「僕の生まれた家」であると同時に、「僕の生まれた国」であるかもしれません。自然と親しみながら営まれる生活を守ろうとする国民感情が、うたわれているとみることができるからです。今日、“集団的自衛権”ということが言われていますので、それを連想する人もいるかもしれません。国や家や兄弟姉妹や同朋を守ろうとする若者の純粋な心理が、織り込まれています。彼の時代は、国際化社会が始まったときでもありました。

現実の戦時体制のもとでは、露風は国内のキリスト教信者が迫害を受けることを恐れました。彼には、天皇制とキリスト教、愛国心と信仰が、融合し共存するものであることを示そうとする著述もあります。露風自身の愛国心は、この童謡よりはやや複雑だったようです。

私たち一般人は、戦争や国家体制にかかわることを(難しすぎることなので)「危ない話題」として、深入りしない傾向があります。その姿勢の是非はともかくとして、筆者も、計り知れないことについては突っ込みようがありません。露風が、どこまで「国」をうたおうとしたのかは、明らかではありません。ただ、妙に心にひっかかる作品とは言えるでしょう。

この童謡をただ気ままに読むのなら、かつての田園の暮らしが伝わってくるなあ、という感慨で一杯になります。養鶏農家ではなくても、自家用の卵を手に入れるために鶏を飼うことが非常に広まっていた時代がありました。

実は、今の東京郊外でも、建売住宅が並ぶ地帯に、ごく稀に、畑地が残っているところがあり、早朝には鶏の鳴き声に驚かされることがあります。さらには、“平飼卵”という普通よりはやや高価格帯の商品がスーパーマーケットで売られています。工場のような施設で生ませたのではなく、昔ながらの庭で放し飼いにされた鶏が生んだ滋養豊かな卵であることに、付加価値があります。

露風は、近代化と国際化がすすむ時代のなかで、人々が末永く大切にしていくことになる自然との共生を、むしろ先見の明で、童謡にうたっているとうかがえます。近代化の時勢を作品に捕らえるのではなく、時流のなかで重要なものを見抜いていたのではないでしょうか。そこに、露風の童謡の世界観の広がりと、田園詩としての特質があるように想われるのです。

お正月なので思い出した太宰治の「ロココ料理」

年末・年始というのは、なにかと食材にまつわることを考えたり、“おせち”というのは、とても合理的な保存食だと感心したりするものです。今年のお正月には、太宰治の「女生徒」(昭和14年)のなかに、「ロココ料理」というものがあることを思い出しました。最初にその「ロココ料理」について読んだのは、もう、遥かな昔のことです。

昨今も、「おもてなし」という概念が注目されることがあります。電話やメールで繋がっている今日とは違う昭和期以前には、家を訪れてくれた客人に対しては、心尽くしの料理をふるまってもてなす習慣がありました。人をもてなす心が深いといわれる太宰の故郷、東北だけではなく、そのような掟にも似た心意気は、全国的に広がっていたのでした。

筆者の生家では、特に新年は来客が多いのが常で、お正月料理のために子供たちも手伝いをしなくてはなりませんでした。年末に始まるその行事は、ゆで卵や人参の花形切りや新巻鮭をさばくことなど、食材を切り分けたり、さらには盛り付けたりする作業が延々と続くのが恒例でした。

太宰治といえば、書店にも図書館にも必ず並んでいた作家でしたから、10代半ばのころには主要作のほとんどに親しんでいました。「女生徒」のヒロインが、お客様をもてなすために「絵心」を発揮して食材を並べる「ロココ料理」について述べるところでは、自虐的で太宰流の表現だと感じたものです。それから、(昔は食べ物が乏しかったと大人は言うけれど、この時代にも、ハムや卵なんかを並べたオードブルが家庭にあったんだ!)と感嘆したことを覚えています。

ロココという言葉を、こないだ辞典でしらべてみたら、華麗のみにて内容空疎の装飾様式、と定義されていたので、笑っちゃった。名答である。美しさに、内容なんてあってたまるものか。純粋の美しさは、いつも無意味で、無道徳だ。きまっている。だから、私は、ロココが好きだ。 「女生徒」(青空文庫)より

「女生徒」は、若い女性読者から提供された日記を素材にした創作であることは、今日ではよく知られています。後に気になって調べてみたのですが、「ロココ料理」は、その作品の元となった日記の中には書かれてなく、太宰のオリジナルだった可能性があります。なるほど、その大仰でペダンチックな命名には、太宰らしさが感じれるのです。

外食や中食が、今のようには多様なニーズに対応するようなものではなかったころのことです。作中では、美味な料理を贅沢に用意できないことへの引け目を表現しているようですが、洋風盛り付け皿を出せるのは、貧しいわけではありません。ひとつの女性的なおもてなし文化が、太宰によって書かれていると受け止められます。

太宰自身は、郷土の海産物を嗜好したほか、おでん、湯豆腐、鰻などを好んだ人でした。(「食通」の無頼派-太宰治の味覚を偲ぶ-をご参照ください)そのラインナップは、滋養面など内実を重視したものですから、「ロココ料理」はその対極にあります。普段の食事ではなく、おもてなしの心と美しさがあるハレの料理であるとも言えます。そのハレの要素から、「ロココ料理」はお正月を連想させ、ひいては、長年の読者としては、お正月に思い出してしまったというわけです。

太宰は、彼の時代の食文化について、押さえどころよく多くの作品に書いています。それを味わうことは、冬の日に室内で読みふける小説のひとつの楽しみです。あるいは、饒舌体と言われる太宰のスタイルは、ロココ式の装飾体ではなかったのか、とあえて考えてみるのも興味深い試みになります。もしも、過剰な装飾と思われるものをすっかりはがしてみたら、何が残るのでしょうか?

年の初めにいろいろと課題が見えてきます。西洋風で内容のない(内実とは別箇の)「装飾様式」を、太宰は否定せずに作中で肯定している、ということだけでも、心強い再発見でした。

「祈り、働け」のモットーとトラピスト・クッキー

近代日本の象徴派詩人の系譜のうちに、三木露風をみることは大切な観点です。薄田泣菫、蒲原有明の次に、北原白秋と三木露風の時代がありました。明治後期からは、西欧詩の優れた翻訳詩集によって、近代詩の表現が育っています。上田敏の『海潮音』『牧羊神』などは忘れることのできない訳詩集です。露風の詩が、永井荷風がフランス詩を訳した『珊瑚集』の破格に自由な表現で近いということは、しばしば言われています。

しかしながら、そのような詩史に関わる論考では、露風の宗教的な詩や著述については、ほとんど触れられていません。トラピスト滞在についても一言もないことがあります。分野における関心の在り方もしくは限界だろうと思われます。従来の文学全集、文庫などの解説を見れば、このような状況に気づかないではいられません。(注1)

(童謡についても、近代詩とは別箇のものとして扱われるのが通常です。当コラムでは、露風の童謡については、抒情性豊かであることから、詩と同等に読む試みをしています。)

実際には、『修道院詩集第1巻 信仰の曙』『修道院生活』『トラピスト歌集』『修道院詩集第2巻 神と人』等々、宗教に関わる著書が、大正後期の露風に多くあります。このことについては、年譜や評伝においては紹介されています。

露風のキリスト教やトラピスト修道院との関係についても、語り伝えられています。ですが、キリスト教と文学のかかわりというのは、実は難しい課題になります。近代詩の在り方に反するもの、もしくは異質なものとして宗教が捉えられることがあります。彼の詩行を総合的に捉えることには、難題が待ち構えているというわけです。

かくいう筆者も、宗教について特に何か造詣があるわけではなく、一人の読者としての限界を抱えているばかりです。露風については、東京郊外に住み、抒情性豊かな田園詩を書いた詩人として注目します。けれども、彼の思想や宗教については、理解しているというまでには至っていません。

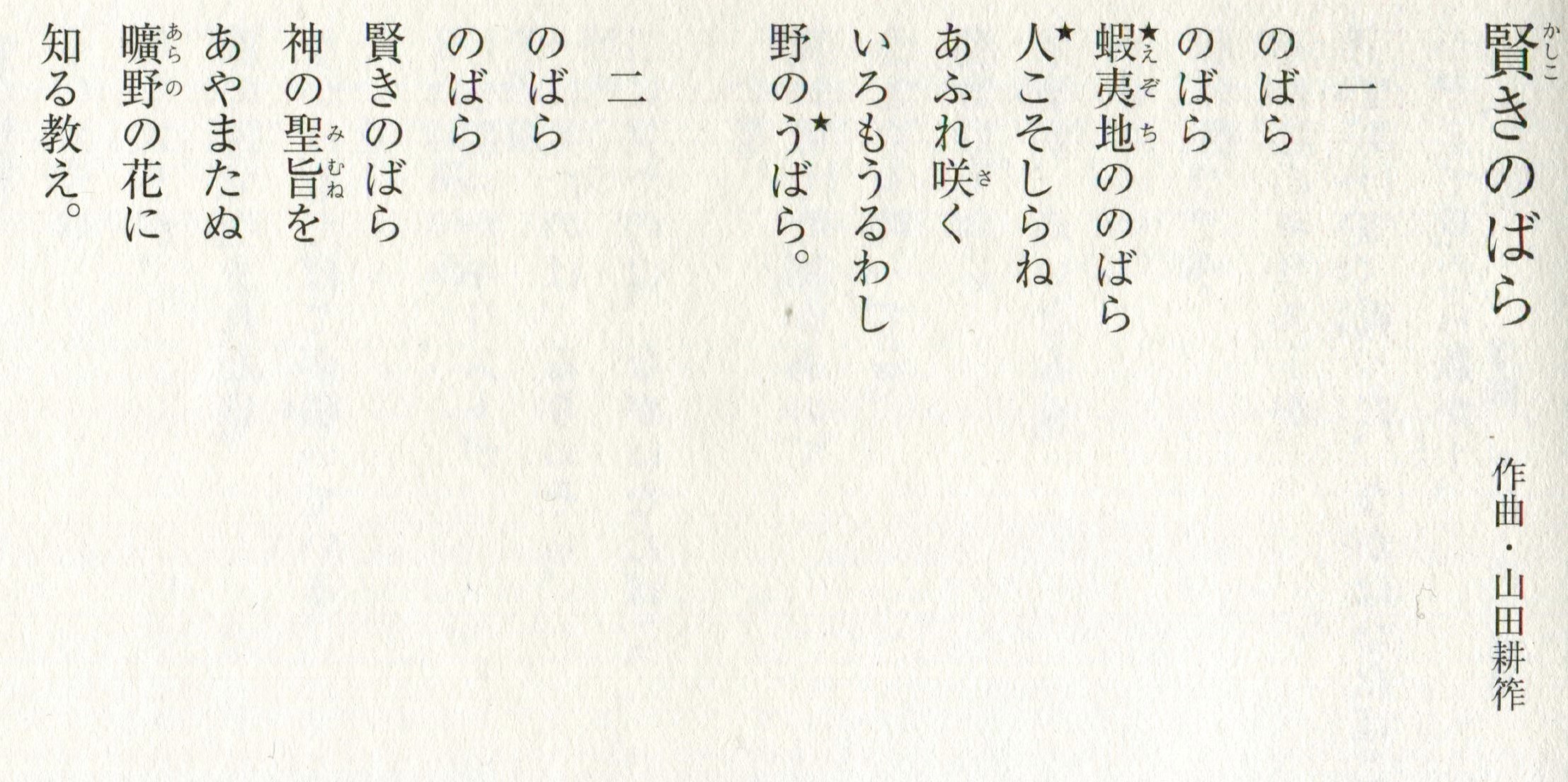

露風は、若い頃から、自然をうたい続け、農耕に寄り添い見守るような、洗練された田園詩を書きました。ただ、田園詩人という見方は、広く行われているわけではなく、まだ考察しなくてはならない課題が多いように思われます。露風の詩(及び童謡)は、自然詩といいたいほどに自然界を表現するところがありますが、田園の生活や生産を直にうたうとは限りません。彼の文学は、自然と人が共生する田園としての世界観が潜んでいることが特質であるようにうかがわれます。彼が「祈り、働け」をモットーとするトラピスト修道院に講師として赴任したのは、田園詩を書く詩人であったことに起因していたと考えていいのではないでしょうか。露風の「赤とんぼ」「賢きのばら」は、単なる大自然のなかでも、昔ながらの農村でも、生まれなかったことでしょう。トラピストに滞在して、これらの作品は生み出されたのです。

言うまでもなく、明治期に創設されたトラピスト修道院は、宗教的な祈りの場であるばかりではなく、田園としての生産地です。露風の時代は、広大な荒地を開墾して、肥沃な農地に変えようとしているときでした。なか夫人の回想によれば、露風は牛乳を愛飲していたとのことです。そんなことからも、トラピストの酪農には、親しみを持ったかもしれません。牛や羊を育てて、乳製品・食品を得ることは、ひとつの理想的な自然との共生です。実のところ、北海道では、トラピストの名産品として、缶入りバターとバター飴にクッキーが、ずっと昔からロングセラーであり続けています。

露風の念頭には、「祈り、働け」をモットーとするようなシンプルな社会の創生に関心があり、その世界をうたうことへの希求があったのではなかったでしょうか。それでは露風が願った在るべき未来の社会とは、どんなものだったのかと考えてみると、どういうわけか、トラピスト・クッキーの素朴ながら味わい深いバターの香りが記憶の底から蘇ってきます。

三木露風が大正9年から大正13年まで講師として赴任した修道院は、一般には函館トラピスト修道院と呼ばれています。函館市の近く、北海道北斗市三ツ石(渡島別当)にあるカトリックの厳律シトー会の修道院で、灯台の聖母トラピスト大修道院というのが通称だそうです。当時の修道院長、岡田普理衛師に招聘されて、露風はトラピスト学園で教えました。そして、この間に夫人と共に受洗しています。

いつかまた、トラピスト・クッキーを齧りながら露風の著作に接したら、もっと様々なことを行間に読み解くことができるでしょうか。露風は、大正期にはトラピストの開墾を目の当たりにし、昭和期には東京郊外の発展を体感した人でした。内面的で抒情豊かな作品を書いた露風ですが、自らの生きた時代の理想をも彼なりに負っていたということは再考してみたい課題になります。三木露風とはどのような詩人だったのか、さらに様々な角度から見ていく機会が増えていくことを願っています。

注1:露風の作品が読める図書、及び研究書については、三木露風文学館に詳しい紹介があります。ここでは、作品と解説が収録された普及書として、次の二点を参考にいたしました。『現代日本文學体系12』筑摩書房 1971年、『日本の詩歌2』中公文庫 1976年)

子守唄・読み聞かせと聖母のイメージ

ラファエロ・サンティ以降の聖母子像には、マリヤが片手で小さな本を開き、膝の上の幼児もそちらに視線を向けている絵画があります。幼児が見ているのですから、小型の絵本なのでしょうか。それとも、母親が注視しているものに、ただ、子が興味を示しているということなのか、気になるところです。けれども、小さな本を開く聖母子は、数ある聖母子像のうちでは、注目されているものとは言えないようです。知っている人も少ないかもしれません。

近代日本の(幼児や児童に対する)「読み聞かせ」は、巌谷小波の「口演童話(こうえんどうわ)」(明治29年)から始まったとされています。近代児童文学の生みの親である小波の作家活動は、日本の伝統的な昔話だけではなく、西欧文化を受容して基盤としています。彼の「口演」の背景には、西欧流の読み聞かせ文化ともリンクするところがあったと考えられます。例えば、欧米のマザー・グースは、主に英語による伝承童謡のことであり、伝承童話や童謡の作者・担い手・語り部のことでもあります。マザー・グース(ガチョウ婆さん)という言葉が示すように、伝説上の作者としての老婆ともされています。マザー・グースの伝承童謡は、明治期以降、翻案、翻訳も多くでて、広く普及したのは知られているとおりです。

作者や母親や年配者などが行う、子供を対象とする「読み聞かせ」教育の実態と歴史について、ここで詳細に顧みる余裕はありません。小波の「口演」がどのように母親たちの「読み聞かせ」に継承されていったのかも、いずれの機会に追究できればと思います。ひとつの例として、地域の図書館の文庫活動のうちに「読み聞かせ」が組み込まれていたことを思い出すにとどめておきましょう。

ここで考えたいのは、文学作品の鑑賞にあたり気になることについてです。作中で「読み聞かせ」する女性が、理想化された母親像であることはどうしてなのでしょうか。

三木露風の「私の母さま」は、子供の目線で母親をうたっているところに、近代童謡としての特徴が明らかです。しかし実のところは、大人の作者による童謡です。

西洋流の学校教育が導入され、女子教育も普及されつつある時代でしたが、世間的には、「女性が学問や芸術をして、何になるんだ」という声がありました。それに対して、女性が教育を受けると子供への情操教育を担うことのできる母親になれる、という回答があり、それを唄にしたかのようです。新旧の「女大学」系の書物・思想は、およそ家長の立場から家庭婦人の素養や、立ち居振る舞い、家事万端に至るまでを説く傾向があります。立ち位置を変えて、未来の成人である子供になってみれば、こんな母親が求められる、という、当時としてはイノベーションのような唄だったようです。「いつも、にこにこ、」「子守唄、」「本よみ、絵をかき、」遊ばせてくれる母親は、慈悲深く、ハイブロウです。

それにしても、文部省唱歌「わたしの人形は よい人形」(「人形」明治44年)を彷彿とさせるような家庭内の価値観をとくとくとしてうたっているかのようでもあります。理想や美を表現することが露風の特質であるとしても、母親像についてこのような表現を成り立たせた何かが背景にあったのではないでしょうか。それは、おそらくは、キリスト教による聖母子にまつわる文化を受容したことではないでしょうか。

つまり、近代において、子供に読み聞かせをする母親像が聖なるもの、よいものとなったのは、たんに読み書きを教え、情操教育を担うだけではなく、聖母マリヤのように道徳や宗教をも伝播することによるのではなかったかと考えられるのです。それが文学作品にあらわされているということです。

日曜学校というのは、キリスト教だけではなく、仏教などの寺院でも行われるもので、いわゆる寺子屋を前身とするものです。ですが、近代の学校が語学や算盤(算数)などの実務を中心に教える時代になると、日曜学校は、情操教育や宗教・道徳教育に重きをおくようになっていく流れがありました。実際にその活動によって、少なからない女性のうちに教育や道徳への熱い心が育まれ、なんらかの聖女志向が生まれたことも考えられます。

童謡について考えるにあたっては、少し脇道にそれるようですが、小説にも、そんな聖女のイメージが描かれています。太宰治が小説のなかで語っている養育係りのタケは、読み聞かせをするというよりは、本人が読書で何かを得ることを教えてくれた人のようです。

「津軽」(昭和19年)では、太宰は、大正初期にあたる幼年時代に自分を育ててくれた女性であるタケに会いに行くことを帰郷のひとつの目的としたことを書き、「私はその人を、自分の母だと思つてゐるのだ。」と述べています。彼女は、素封家に奉公していた、いわゆる子守娘・姐やにあたる人だったわけですが、幼い太宰への教育に熱中し、「日曜学校」から次々に本を借りてきて読ませてくれたとあります。それによって太宰の一生が方向づけられたわけですが、早くから読み書きを教えられ、日曜学校の蔵書により物語の世界に誘われ、社会的なモラルや宗教思想までを指南されたのです。

人となりの基盤を育んでくれる女性が、聖なる母であるというのが作中で述べられた太宰の思想です。それは、当時の知識層に醸成されていた聖母の概念であり、太宰よりやや世代が前である露風がうたう「よい母さま」は、そのようなイメージ形成に与するものだったと考えられます。家の教育方針ないしは家庭の事情で実母とのスキンシップの少なかった者が、聖母マリア伝説に触れて、母親像の理想化に傾斜した面もあったかも知れません。大正から昭和前期の作家には、こういった聖母にかかわる文化と自分なりの体験や想いを作品のなかに織り込んで、女性像を描き出すことがあったのでした。

露風の「おやすみ」と“母性保護論争”

「お眠み お眠み 雁がなく、」と始まる「おやすみ」は、小動物が登場して露風らしい自然の光景が繰り広げられます。そして、なかほどからは、「聖寺の屋根から 鐘がなる。」「サンタクロスは こっそりと、/ 窓をたたいて おりまする。」と、キリスト教を受容した近代の生活がうたわれています。「毛糸の寝巻き」というのも、羊毛は、羊との共生によって得られるものですから、やはりキリスト教社会である西欧からもたらされたハイカラなものです。外には、冷たい風が「ひゅうる ひゅうる」吹いていても、暖かな室内で幼子の可能性を見守りたい、というどちらかというと父性的(庇護者にして子の社会化をうながす)立場からの願いが込められたうたです。自然や回想をうたい込むだけではなく、未来に向けた希望を表現する露風の持ち味が、余すところなく発揮されています。大正ロマンの薫りが漂う子守唄と言ってもいいでしょう。

そもそも子守唄は、子供や母親だけではなく(かつては子守娘の唄でもありましたが)、誰でもがうたえるものです。「おやすみ」は、今日のイクメンの皆さんがうたってもサマになりそうです。作曲されているのですから、これからもうたわれるのを聴きたいものです。

子守唄というのは、育児に関わる唄ですから、近代の“母性保護論争”を思い出す人もいるかと思われます。母親が子供を寝かしつけるときにうたうのが子守唄のイメージであることは、先にみた「私の母さま」の2連に表現されているとおりです。

大正7年、『婦人公論』3月号に、与謝野晶子が「女子の徹底した独立」という一文を発表して、平塚らいてふの「母性中心主義」を批判をしたのが、“母性保護論争”の始まりです。平塚は、女性の妊娠、出産、育児については国庫からの補助が必要であるという主張でした。それに対して、晶子は、女性は、男性にも国家にも寄りかかってはならない、として反発したのです。翌年にかけては、ほかの論客も加わり、産む性としての女性の自活にかかわる論戦が広がったようです。

双方の論者たちが、そもそもは反・良妻賢母であったことから、文部省から危険思想として睨まれたような時代でした。詳細はともかくとして、後のノンポリから見れば、保護vs.独立のどちらの主張にももっともなところがあり、いわゆる男性主導の文学論争よりは、わかりやすく普遍性のある論争だったようにうかがえます。

与謝野晶子の「徹底した独立」というような表現が断然新しかったためだと思われるのですが、後々にも、彼女の言説が引かれることがあります。そして、母性にこだわた旧態然の子守唄や童謡などは評価に値しない、というような声がしばしばあがります。もっと社会に眼を向けた、新規な詩歌が望ましい、ということになるでしょうか。(例えば、晶子には、婦人参政権を題材にした「婦選の歌」があります。)

露風の童謡、子守唄には、母親の存在が匂ってくるような作品が少なくありません。多くの人は、露風のことを母性を尊んだ詩人であると考えるかもしれません。ですが、「おやすみ」のように、父親や誰でも近しい大人がうたうことが似合う子守唄も作っているのです。実際に祖父の家で養育された露風には、育児イコール母性(女性)という図式を強く持っていたはずはありません。ですから、自由主義的な観点から、女性の自立について語られる時代へのひとつの回答を唄にしたのが、イクメンもしくは父性を備えた保護者向けの「おやすみ」ではなかったか、という穿った見方も許されるように思われます。

さらには、童謡、子守唄というのは、本来、何なのかという問題があります。産む性の自由と独立を論議した“母性保護論争”とは、微妙に違う領域にあるのではないでしょうか。もともと人を育む唄なのではなかったでしょうか。表層の言葉や題材の旧さ、新しさは、それなりの属性であり、社会的に自立した人間を育む心の唄であることが、近代童謡を成り立たせているのではないかという思いがいたします。

“月の兎”と露風ファンタジー

多感でヒューマンな動物として、物語や歌のなかによく登場するのが兎です。「竹久夢二の童謡風な繪と唄」(『大正・昭和の“童心”と山本有三』Book review)で、窮地にいる小動物をうたった童謡「兎」に注目したことがありました。

誰でも知っている兎としては、日本神話(「古事記」)の「因幡の白兎」や「うさぎとかめ」(石原和三郎『幼年唱歌二の上』明治34年)など、時代を超えて様々な姿が浮かんできます。強者や賢者ではなく、どちらかと言えば弱者です。〈鳥獣戯画〉に描かれた兎も蛙と相撲をして投げ飛ばされているなど、“負け兎”のイメージがあります。けれどもリベンジ力についても特筆するところがあり、太宰治『お伽草紙』(昭和20年)の「カチカチ山」のなかの若い兎は、冷酷な仕打ちで狸を懲らしめます。

露風もよく兎を描いていますが、そのなかの一部に注目してみましょう。

『三木露風童謡詩集 赤とんぼ』の第五章〈ファンタジーの歌〉を開きます。

「パンの歌(麺麭の歌)」は、パンを竈で焼いている洋風の台所がうたわれています。最終の連で、「兎や豚が椅子にかけ、」とあるように、パンが焼きあがるのを待つ客として動物が登場します。兎が、じっと腰かけている姿が目の前に浮かんでくるようです。ただ、ブラックな連想をしてしまうなら、台所に、兎や豚が現れて、食材にされてしまうことはないのでしょうか。この家が、肉食系ではないことを祈ります。

また、もうひとつの発想として、神人共食という宗教的なことがあります。神に供えた物を、同族の者がともに食べることで神と一体化することです。ひとつの家に異類の動物たちが集まるのは、これという意味のない歌の世界のことのようでもあります。ですが、このようなファンタジーの根源には、露風のトラピスト体験があったと考えることも許されるのではないでしょうか。

「兎」という童謡は、“月の兎”といわれる説話を踏まえています。兎が十五夜の月のなかで餅つきをしている “月の兎”の図案は、今日でもしばしば用いられていますが、月に兎がいるというのは、月面にそんなシルエットがみえるというだけのことではありません。謂れを説く話があるのですが、その内容を思い出してみましょう。

「今昔物語」にある説話ですが、昔、天竺に善行を積んでいる兎と狐と猿がいたそうです。それを見た帝釈天が、彼らを試すために弱々しい老人の姿で現れると、狐と猿は、木の実や穀物、ご飯、魚など様々な食べ物を採ってきては食べさせてくれました。ところが、兎だけは、どのようにしても危険な野山から食べ物をとってくることはできません。皆に侮られたり励まされたりした兎は、悩んだ末に心を決めてしまいます。薪を焚いてもらって、老人にこの身を食べてくださいと言って火に飛び込んだのです。帝釈天は、焼け死んだ兎を月に移して、すべての人が月をみて兎の行為を忘れないようにしました。そのために、月面には兎の姿と身を焼いたときの煙が見えるのだそうです。

現代人は、このように相手を試すことも、一途に蛮勇を示すことも、真似してはならないことに思います。発端の帝釈天の試験そのものが、人騒がせで不可解なことです。ですが、この宗教的な昔話は、月を愛でる風流な人々の心に何らかの感銘を与えながら長く伝えられて来たのです。

露風の「兎」では、兎の住み処である月が満ちていく様子をうたい、細い月ではまだ餅つきはできないけれども、まずは、兎に「臼やろぞ。」といいます。十五夜になると餅つきができるようになるので、「銀の杵。」をやろうともいいます。そして、最終連は、「金の臼をついて、/ 千万長者になりました。」です。

筆者の深読みになりますが、露風は、身を焼いて昇天した兎に、ただ仰ぎ見られるだけではない救いを与えたかったようです。兎は、これという取り柄のない衆生です。「千万長者」という現世的な成功が光ります。近代の資本主義社会は、銀の杵や金の臼という、ツールと好機を与えてもらえば、どのような者も、「長者」になれるというファンタスティックな世の中です。そんな世界観を、童心でうたってみせているようにうかがえるのです。

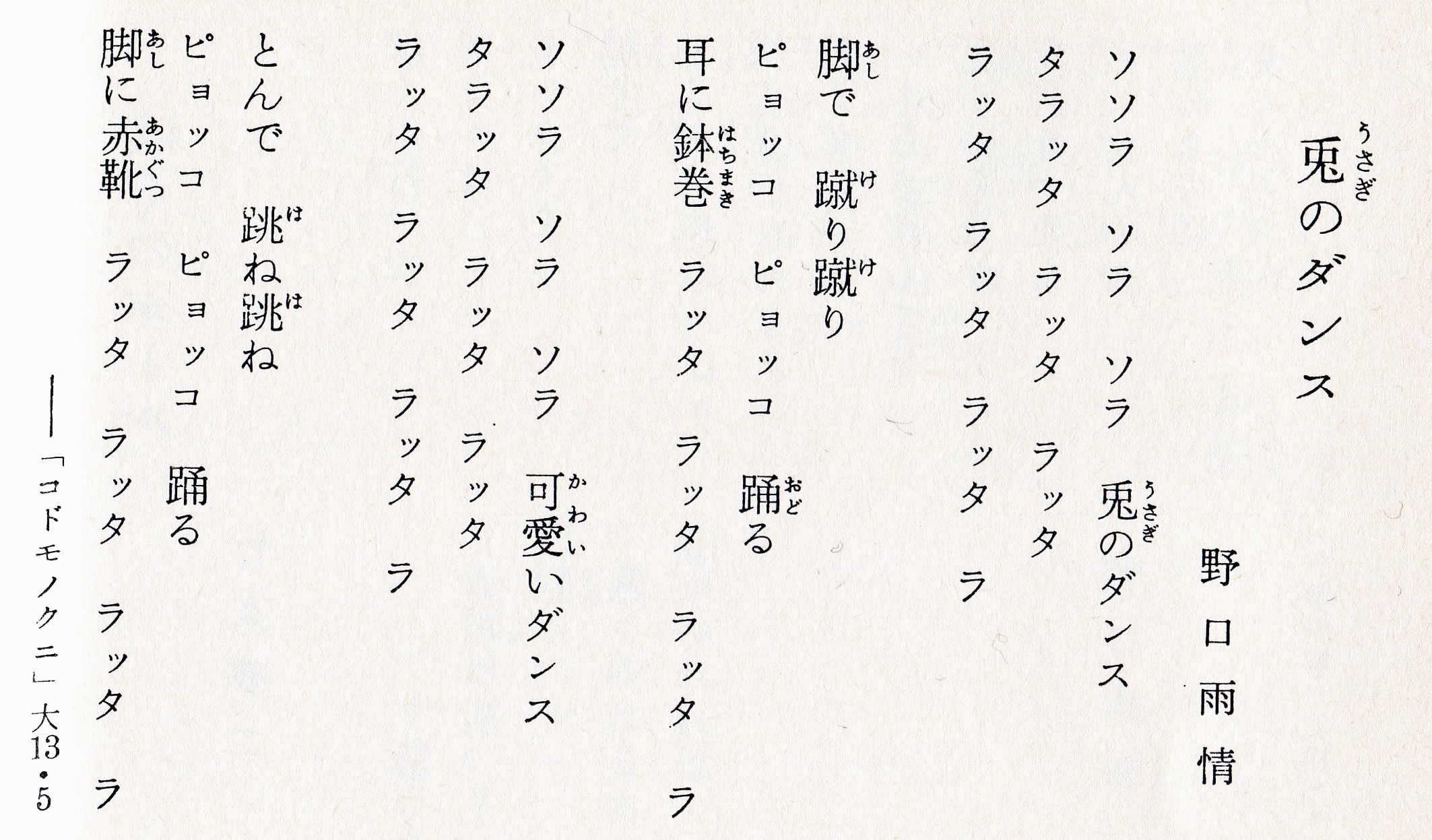

「兎のダンス」野口雨情

所収『日本童謡集』与田準一編 岩波文庫 1957年

童謡に踊る詩人、野口雨情「兎のダンス」

文芸批評も、大正期に盛んとなった分野であり、創作童謡についても理想を込めたポリシーや提言が発表されています。童心の概念や童謡観を、個々の作家がそれぞれに掲げて創作した時代でした。

大まかな紹介で許していただくと、(自然発生的な口承童謡とは異なり)大人の作家が子供に向けて作った歌が大正中期以降の創作童謡です。これについて、(文部省唱歌のようなお仕着せではなく)芸術性豊かなものではなくてはならないという考えがまずは起こりました。子供の感性が何を求めていて、児童の徳性を育成するためには何が必要かというのは難しい課題になりますが、教育を主眼とするという主張もあります。さらに、作品の質だけではなく、子供がうたうための歌であるからには、自ずと幼児や児童が口ずさむことができるものでなくてはならないという価値観も生まれます。つまり、子供の主体性や、大衆というものが見出され、鑑賞者・享受者主体の創作意識が芽生えたと考えられます。

大正期の童謡の作詩を担った主な詩人は、北原白秋、西條八十、野口雨情でした。白秋と八十の近代詩史と歌謡史における功績は、多くの人が記憶するところです。雨情には、民謡と流行歌、童謡において、これも雨情の作だったのか、これもだったかと驚くほどに人々によく愛唱された幅広い作品群があります。大正昭和の童謡は、最初から懐かしのメロディだったわけではなく、当初は一種の流行り歌として世に受け入れられたわけです。楽譜シリーズや童謡集が次々に編纂されるようになったのが、大正後期から昭和にかけてのことでした。それらのアンソロジーにおいて、雨情は非常に収録作の多い詩人の一人であり、しかも、人々の脳裡に焼き付く童謡の第一人者と言えるのではないかと思います。

雨情文学に詳しい人が、数ある名作のうちのどの童謡を彼の代表作として推すのかは知りません。ただ、“兎好き”の立場から言わせていただけるなら、「兎のダンス」(『コドモノクニ』大正13年5月 画:岡本帰一)に、近代童謡の粋を感じます。子供が好むリズミカルで巧みな擬音から始まり、一途で勤勉な東洋的な兎と活発な西洋風の兎が融合されて不思議なキャラクターとなっています。「耳に鉢巻」をして、「脚に赤靴」を履いているのです。中山晋平が作曲して、俗謡のような趣きの童謡として広まりました。あたかも新生「かっぽれ」とでもいいたいようにモダンで、心身が活性化されるような楽曲です。

童謡は、無邪気なものとは限らず、人生の悲哀を教えるところがあります。曲が付けられる童謡としての最初は、西條八十の「かなりや」(原詩「かなりあ」『赤い鳥』大正7年11月/成田為三作曲「かなりや」『赤い鳥』大正8年5月)でした。これは、「唄を忘れた金糸雀」が、「背戸の小藪に埋けましょか」と詮議され、「忘れた唄をおもいだす」ことを強要される内容です。これ以降、創作童謡が作曲されることが盛んとなっていきます。

動きの早い兎については、『赤い鳥』で中心的な詩人として活躍した北原白秋もうたっています。「あわて床屋」(『赤い鳥』大正8年4月)では、蟹の床屋にお客に来た兎は、気がせいて「早く早く」と急がせるものですから、蟹は、兎の耳を「チョンと切りおとす。」失敗をしてしまいます。

さらに白秋には、「兎の電報」(『赤い鳥』大正8年10月)があります。兎の脇目もふらない素早い動きを、電報の配達人に模してうたったものです。「ぴょんぴょこ兎が、えっさっさ、」とここでも効果的な擬音が使われています。

雨情の「兎のダンス」は、ストーリィ性も教訓もウイットも強くはありません。兎が踊っていることの意味は明かされずに、ただハイテンションにうたいきります。それでも、兎の生態が生き写しされていて、なにかいいようのないリアリティが刺さってくる唄です。

「兎のダンス」最終行には、「脚に赤靴」とあるわけですが、周知のように、雨情には、名作「赤い靴」(『小学女生』大正10年12月)という、「異人さんに つれられて / 行っちゃった」哀しい女の子の童謡があります。この唄にまつわる様々な逸話は語り継がれていますが、西欧の物語では、靴は劇的な運命や転機に関わる重要なアイテムであることを、まず思い起こさなくてはなりません。アンデルセンの童話「赤い靴」では、一度履くと踊り続けなくてはならなくなる靴が登場しています。そんな童話世界の謂れが、雨情の作品背景には踏まえられているのです。

大正7,8年ころから創作童謡はにわかに興り、児童雑誌も数多く発刊されて一大ブームとなりました。三木露風の「赤とんぼ」が発表されたのは、雨情「赤い靴」と同様に大正10年ですが、このころには、童謡は創作としてはもう最盛期をむかえることになります。そして、昭和期にかけて、童謡の作曲はさらに続けられ、文芸というよりは、児童文化のパワーとなり、子供むけ歌謡としてジャンルを形成して行くことになります。

詩人たちが童謡にのめりこんだのは、ひとつには、直裁な口語詩の可能性を発露する道を見つけたからであったと考えられます。(明治後期の早稲田詩社では、雨情は、露風、相馬御風と共に口語自由詩の試みをしています。)けれどもひとたび盛んになれば、どうしてうたうのだ、踊るのだ、と問われても説明がつかないようなムーブメントが生じます。

雨情の「兎のダンス」は、人気のある小動物の隠喩的な扱いから、哀愁の隠し味、巧みな擬音使い、グローバルな物語世界の取り込みまで、近代の童謡表現を集成しています。この明快なメロディを唄えば、無心に踊ることを教えられるか、人の世にはあらがえない習いがあることを知るか、どちらかでしょう。そして、深読みする者は、ここに童謡の粋をみるがために、担い手である詩人の童謡を踊る姿を想わないではいられないのです。

時代を超える詩、竹久夢二「風の子供」

抒情詩や童謡は、朗読されることや口ずさまれることは意識されて作られているかもしれませんが、専門家に作曲されることを念頭にして作られるものとは限りません。それでも、結果からいうなら、詩人と作曲家の出会いや相性の良さにより、近代の歌曲、歌謡が進展した経過があります。上梓されたばかりの詩集を手にした若い作曲家が、そのなかの詩に触発されて曲想を得たという逸話はしばしば聞かされます。三木露風『廃園』以降の詩と山田耕作、竹久夢二『絵入小唄集 どんたく』と多忠亮も、そんな組み合わせだったと伝えられています。しかしながら、作者と読者の関係が、同時代的にしか成り立たないものではないのと同様に、詩と曲は同時代において結びつかなくてはならないわけではありません。さらには、歌い手や一般聴衆がその歌曲を盛んに好む時代が、成立時よりもいくらか遅れてくることは珍しいことではないのです。

「セノオ楽譜」のシリーズに加え、『弘田竜太郎作曲 童謡小曲選集』(東京京文社)や『中山晋平民謡曲』『中山晋平作曲全集』(山野楽器店)など、夢二によって装幀された楽譜は、大正後期から昭和初期の文化を色濃く伝えています。夢二の楽譜表紙絵のおかげでその歌をいつまでも忘れずにいた人々もいたそうで、まさに総合芸術の世界を感じます。

これらの楽譜には、多くの人々に歌われた楽曲が収められています。相馬御風詩(弘田竜太郎曲)「春よ来い」、野口雨情詩(中山晋平曲)「波浮の港」、西條八十詩(中山晋平曲)「東京行進曲」などは、今日でも聴いり唄ったりした人がいるのではないでしょうか。

「宵待草」ほか夢二の詩自体が作曲されて「セノオ楽譜」などになっているわけですが、そのモダンな表紙絵がどのような詩と楽曲を表現したかについては、注目しておきたいことです。夢二は、洋楽、邦楽、古謡、民謡など広く音楽を愛好したようです。様々な当代の歌や音曲の世界を、よく描いています。音楽を楽しむ人物像の描出や幾何学的図案、レタリングなどが傑出しています。楽譜の表紙絵の描き手として、夢二は第一人者だったとまずはみなくてはなりません。

夢二は著述や著書も多かったわけですが、詩人として作品が選ばれて、童謡のアンソロジーに採録されてもいます。『小学生全集48(上級用) 日本童謡集』(西條八十編 初山滋装幀・口絵 昭和2年)は、大正期ころの童謡の秀作が集められたものです。やや時代を経た、夢二没後に、戦後の作曲家中田喜直がこのなかから詩を選んで曲をつけて発表しました。

中田の若いころの代表作となったもので、「六つの子供の歌」(1947年)としてまとめられています。選ばれたのは、夢二を含む6人の詩人による詩で以下の通りです。中田は、大人の観点からも納得できる子供の歌作りをしたようです。

西條八十 「うばぐるま」

小川未明 「烏」

竹久夢二 「風の子供」

山村慕鳥 「たあんき ぽーんき」

野口雨情 「ねむの木」

三木露風 「おやすみ」

これらの「六つの子供の歌」は、若い人たちには無論、年齢に関係なく音楽を愛する人たちに歌い継がれています。この中には、明治後期から口語詩に関心を寄せた三木露風も野口雨情も入っています。明治から大正にかけて詩人たちが理想とした日本の良い歌曲・歌謡というものが、長い時間をかけて結実したひとつの例であると考えられます。戦後の新しい世代の作曲家の曲作りの意欲を刺激する力を、大正期の創作童謡は持っていたのでした。

夢二の「風の子供」では、「宵待草」の原詩(明治45年)のなかにもある「釣鐘草」が歌われています。釣鐘草は、いくつもの言い伝えを持つ地中海沿岸を原産とする草です。夢二は大正期を通して、長く釣鐘の形をした花のイメージを暖めていたのかもしれません。

一世を風儀したと夢二は言われ、同時代の若い人々や大衆に愛され、持て囃されたとみなされがちです。ですが、後輩の詩人が選び、次世代の作曲家が再発見するような詩を残した詩人でもありました。夢二は、時代の潮流を作り、それに乗っただけの人ではありません。むしろ、国民的な良い詩や歌を未来に向けて造り上げていこうという、作家としての理想を持った人として、見直していく課題があるのではないでしょうか。

Wikipedia-中田喜直

哀しくもポジティブに子を待つ、老いた「母」

観音様なのか、マリヤ様なのか、近代文学のなかの母親像は、優しく頼もしく、若々しいイメージであることが多いようです。夢二の詩「禁制の果実」(『絵入小唄集 どんたく』大正2年)には、幼い日に「戯絵を」描いたために土蔵に入れられ、泣きくたびれて寝入ったことがうたわれています。そして、最終行は「さむれば母の膝まくら。」です。

ただ、夢二は母親を理想化したのではありません。どこにでもいそうな、おかあさんとして、その老いた姿を表現した歌があります。

「母」は、『令女界』(大正13年8月)に、小松光耕輔の曲がつけられて発表された作品です。じんわりと、歌の好きな人たちにうたわれ続けて来たのではないでしょうか。

2連のシンプルな詩形で、「ふるさとの」「山」「みどりのかど」「われ待ち(つ)」「母は」「とおく(し)」などの言葉を繰り返していますが、破格の5・7調と言えるかもしれません。最初の連の2行めは、7・5と音の数を違えています。また、「母は」以外の言葉を、双方の連の同じ個所で全く同じ形で繰り返すことを、避けていることもみてとれます。そうすることで、限られた言葉で慕情の揺らぎを表現しているようです。

「宵待草」に代表されるように、夢二は物憂い7・5調に特徴があると考えられます。ですが、子である「われ」を「待つ」母を表現するこの詩は、5・7調で、ポジティブな趣があります。成長し独り立ちしつつある子の帰宅を、ひたすらに信じて待つふるさとの母、さらに月日は経ち、遠く離れて、老いたであろうその母が立ちつくして待つ姿を、記憶のなかに辿る自分がいます。

人が人を慕う(待つ)哀しさをうたう唄として、「宵待草」と並ぶ夢二の名作でしょう。

夕暮れに、月夜に、現れる。鳥、虫、蛙、兎、豚、牛、羊…

人間嫌いだから、というのではありません。ただ、詩や童謡に、いわゆるリアルな生活感ではなく、自然がうたわれ、小動物が登場すると、ほっとすることがあります。三木露風の詩は、そんなふうに、読む者の心を洗ってくれることがあります。当コラムで紹介してきた詩にも小動物は多くうたわれています。「夕焼け雲」では唐突に「かえる」が鳴き、「麺麭の歌」では「兎や豚が椅子に」腰かけています。

詩の世界では、動物をうたっても近代人の自我やアンビバレントを表現していることがあります。高村光太郎の「ぼろぼろな駝鳥」(『銅鑼』昭和3年3月)はよく知られている詩ですが、彼には、「猛獣篇」として括られる詩群が、大正期末から昭和期にかけてあります。外界への鋭い批判を含んでいると言われますが、生前には詩集として纏められることはありませんでした。「白熊」「傷をなめる獅子」「像」「森のゴリラ」等など、動物園でしかみることのできない数々の猛獣や珍獣がうたわれています。(参考:『高村光太郎詩集』北川太一編 高村記念会 旺文社 1992年)

人間による捕獲で野生を傷つけられている彼らの様子は、近代という時代に捕らわれた人間の悲痛さそのもののようです。興味深い作品群ですが、筆者にとっては、読むことによって安心が得られる詩というわけではありません。

露風作品で描かれているのは、捕獲対象となった異国の猛獣ではありません。山や街の空を飛ぶ、見慣れた鳥であり、人と共生する動物であり、季節ごとに動き出す虫や蛙などの小さな動物ばかりです。時代や国を超えた生命の現れなのか、人工の力で動かされる世界に辟易としている動物たちなのか、それは明らかにはわかりません。

露風にも、「雲雀」「青鷺」「厩」のように、ひとつの動物に焦点をあてた詩があります。「厩」は人間に飼われている馬を描いていますから、光太郎の動物園の詩と対比しながら読んでみることに誘惑を感じます。

けれども、露風の詩のなかの動物は、おおよそ田園で生きるものたちです。あえていうなら、露風の「鳥獣保護区篇」として、別箇に接してみたくなるのです。動物が擬人化されているというよりは、擬鳥獣化された何かのようです。鳥や獣の生態がただ描かれているのですから、擬鳥獣化された自然の摂理でしょうか。そこに、特に人間性に通じるものをみなかったとしても、詩は動物を表して成り立っています。

露風には、蝉やらチロチロ虫が鳴いている詩がたくさんあります。「円いお月」は、鳥が鳴いている作品のうちのひとつです。詩の世界は、「草の小道」がすずしげに延びている、人工と自然が密接な田園ですが、人の影はありません。

日暮れから月夜まで、「かっぽん、かっぽん、」鳴いているのが、何の鳥なのかは書かれていません。「羊も、小牛も、みな帰り、」というのは、放牧されていた家畜が小屋にもどることでしょうか。としたなら、引率する人間がいるはずですが、それについては何とも書かれていないのです。動物たちとの対立が強くないために、人間については特に描かれてないのでしょう。共生する身近な鳥獣がただ登場しています。

鳥獣保護区に迷い込んだような気がするばかりです。読者として、怠惰かもしれませんが、深読みすることなく、ただ、なんとはなく楽しんでいたいと思うのです。