talks

Dioの会主催 お話会のページ

三木露風 晩年の詩境

カフェトーク 11.25原稿 福嶋朝治( 2012/11/14)

初めに

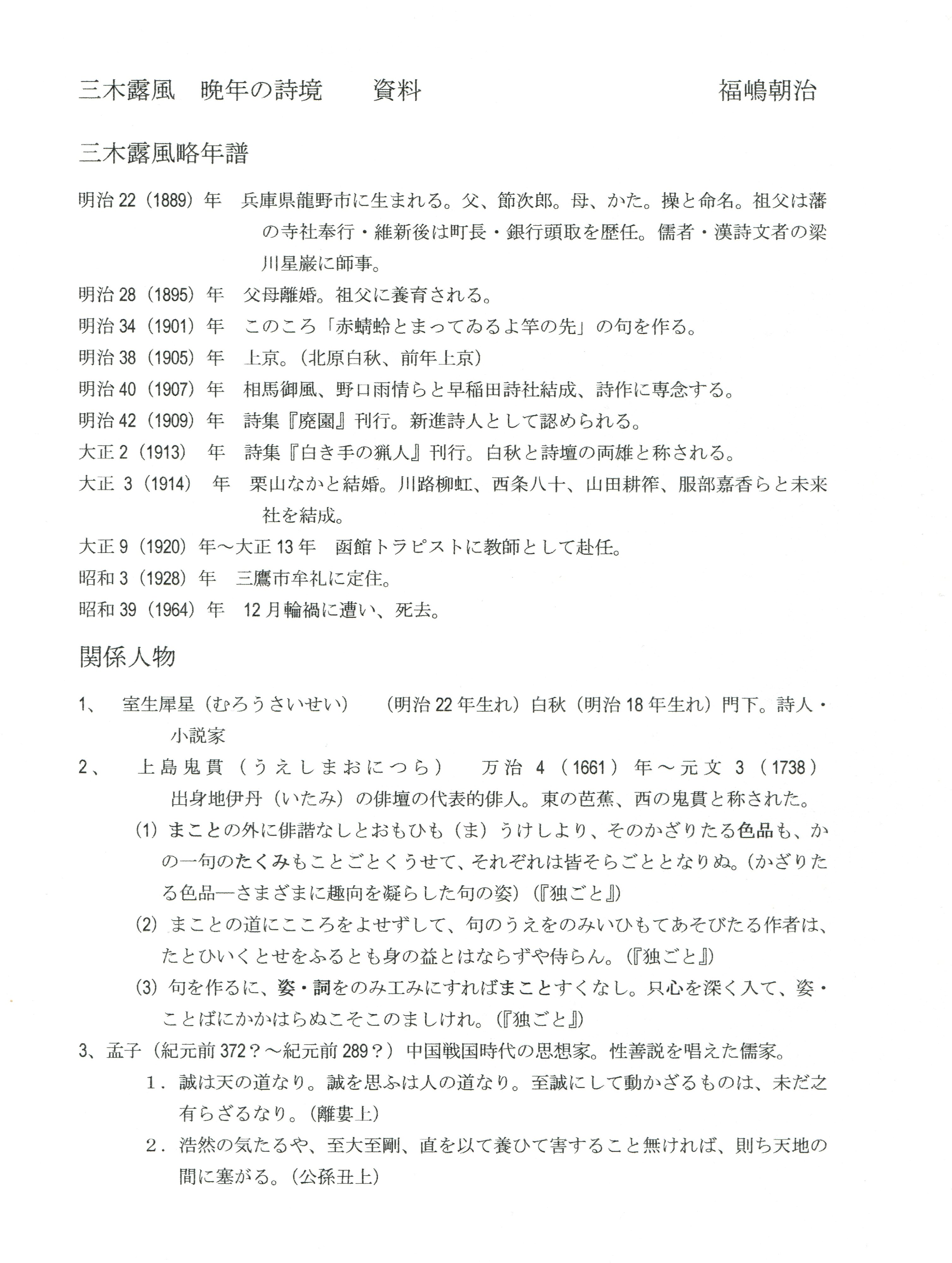

(1)今日の話のテーマは三木露風晩年の詩境ですが、露風のことはあまり知られていないと思いますので、本題に入る前にざっと露風の経歴を紹介します。(資料参照)

(2)さてここから本題。夫人の親戚の家の蔵から露風の遺稿が大量に見つかってその整理をしました。そこから晩年、露風がどういうことを考えながら詩を作っていたかが浮かび上がってきた。それを2点に絞ってまとめてみますと、一つは誠の道という人生観、処世観。もう一つは気というコスモロジー、世界観。自然観。気とは本気、元気、狂気、天気、陽気、陰気などの気です。

(3)はじめに詩作を支えた誠の道という思想について述べてみます。

詩を作る上で誠を重視し、根本にすえるようになったのには、上島鬼貫の影響が大きかったようです。そのことは、遺稿の中に鬼貫についての作家論、作品論が残っていることから見ても明らかです。

鬼貫は元禄時代に伊丹派(いたみは)の中心的存在、重鎮として東の芭蕉、西の鬼貫と併称された俳人です。儒教思想に基づく俳諧を唱導して、最終的に「まことの外に俳諧なし」という悟りに到達したことで有名です。すなおで天真爛漫、思いによこしまがなく、うそいつわりのない日常の生活態度がそのまま同時に俳諧の上にも現れて一枚とならなければならないと説いています。すなわち、日常生活における基本的な規範、(仁義礼知信・義慈友恭孝)などの倫常(5倫5常)と俳諧の誠の渾然融合の境地を追求した俳人です。この考え方を作句に反映させた場合、資料の引用文に述べられているように、技巧や修辞などにとらわれる態度はみな虚偽、偽りだということになります。こうした心・詞一体、心・詞一如の俳諧が誠の俳諧であるというのです。すなわちこれはとりもなおさず倫理と芸の術一体化といえます。

この大悟(大きな深い悟り)の具体例。

にょっぽりと秋の空なる不尽の山(晩秋、澄んだ青空、雪の富士)

さくら咲く比鳥足二本馬四本(当たり前のように季節の巡りたがわずに咲く、自然、天然の理)

草麦や雲雀があがるあれさがる

冬はまた夏がましじゃといひにけり(夏の暑さ)

(4)露風の鬼貫観

露風の鬼貫への傾倒ぶりは、「芭蕉翁俳聖なりと人の言ふ鬼貫をこそ我はとりなん」という歌に良く表れています。鬼貫はどういう点で芭蕉よりもすぐれている、勝っているかというと、芭蕉の俳句は実際のところ苦吟の句であるのに対し、鬼貫の句は、作意を排した天性の誠の精神を反映して、すらすらと詠んでいて、渋滞するところがないからだというのです。技巧を排し、色品、すなわちさまざまな趣向を弄さずに、自然に詠んでいる所が芭蕉よりも優れている点だというのです。露風もまたこの時期「心にもない詩を作ってあざむくよりは、心ばかり、独り楽しむのは宜い」と自己の詩作の心境を述べていますが、まったくこれは鬼貫の「まこと」を重視する詩作態度に重なっています。「心を正しくして、清い気持で詩を作る」のが理想であると露風は説明していますが、その作例を一つ二つ紹介すると「ひとふしのうた」、

ひとふしのうたにもなぐさみ、

ひとふしのうたをよろこび、

たまゆらのいのちのひまに、

ただそれぞつかのまのいのちの

ひとふしなる、うたふなり。

ひとふしのうたになぐさむ

われなるかな。(『静境』)

これはまさに、今述べた作詞態度を詩という形式で詠んだものです。

次の「月光の下にて」では、まさに束の間の命の感動を詩という形式で謳い取り、謳い定めることで、慰められ、生きている喜びを味わう瞬間が、巧まずして平明に表現されています。

ほのぼのと我が心、

薄ら明りに匂ふがごとし。

なんの花か夜に咲き、

月光の下に薫じつ。

ほのぼのと我が心、

花を見て匂ひ染む。

道行けば月の色、

青くして遥かなり。

ああ花よ、夜の露よ、

ほのぼのと心酔ふ。(『静境』)

自然のなかに溶け込んで春の宵の雰囲気に酔って、陶然としている作者の情調が直接伝わってきます。これら自らを楽しませ、自足するためだけを製作の動機として、文字通り行住坐臥、即興的に詠んだ断片詩はノートや反故紙に書き留められ、現在1000を超える詩篇が残されています。

(5)もう一つの特徴は気の思想に基づく世界観。

具体例を二つ挙げて説明します。

夜の印象

星が燦爛と輝いてゐる傍に

薄く白い雲がある

星雲の美は、冷厳で

静寂裡に、観想を起させる

宇宙の無辺際と冬威とは

人々の気を大にし

立錐形の森や林の木を

寒げに見せる

透徹した空気は

心身を引緊まらせ

更夜の感を一層深くさせる

地の陰影はあちらこちらに黒い

直感と美とは、星雲に対して

昂揚せられ

潜める思想が外延を行き

かくて夜は心情を塗抹する

閑寂として声音無く

天と地とに呼吸する自分が

明かに意識せられ

囲繞する自然境の中の孤。

一見、「月光の下にて」と読み比べると、詩に歌われている世界の大きさや用いられている詩語などは全く異なります。しかし、よく読めば、ここでも自分と大宇宙が渾然一体となり、融合するところに生じる感動が詠われている点において、主題的には全く同一であることがわかります。ただ、この詩においてはまがいもなく先に述べた儒教的な世界観が明示されている点です。この詩の場合、感動の源は、夜空にみなぎる壮大な気です。思わず粛然とした冷厳な大気に立ちすくむ作者の姿が想像されます。気とは儒教において誠と並ぶ宇宙の根本原理であり、生成原理としてのエネルギーであるとみなされます。「月光の下にて」の場合にも、自然の精気を吸収することで生命の充足を体感しているのです。

ここにみられる「気」を中心に据えた世界観は、当然のことながら日常生活における人倫の重要性に終始する鬼貫には見られないもので、露風独自の世界観と見ることができます。

もう一つ例を挙げれば「気体に見る春の印象」(『微光』所収)に詠われる気の現れです。

よきかな、光の中をあゆむことは、

げに、そこには空しけれど、

気体に魅力ありて、

わが心を波だたすところの

目に見えざるものあり。

さなり、われは、

そを求むること、憧憬の日の若きに似て、

今も追憶と現在とに、

空なる花の如く我が心を向はしむ。

いづこも紫光、

いづこも灝気の春、

げに、それぞ、われらが、

永遠の若き心を体現せるものなれ。

可視的な自然はいまだ空虚であっても、季節を司る天理はまず気によって自然界に生命を吹き込もうとします。それを受けて人間もまた自然と同様「新しい生命」を体内に宿らせるというのです。「灝気」の灝は浩に字義が通じます。だとすればこれはまさに孟子が説くところの「浩然の気」が作者の念頭にあったとみるべきでしょう。「夜の印象」においては「気を大にして」と詠われていますが、ここでも同様に宇宙の根本原理たる生命原体としての生成エネルギーを意味します。それゆえに、「永遠の若き心を体現」させることで、作者の「心を波だたす」のです。なぜなら、作者を「そを求むること、憧憬の日の若きに似て、今も追憶と現在とに、空なる花の如く我が心を向はし」めているものとは、いうならば永遠性といっていいものだからです。

露風は未刊詩集『新しき生命』の序で「新しき生命は、常に我等に宿らねばならぬ。生命は、必ずしも生理的の意味ばかりではない。真理の生命をも意味すると私は考へる。真理に従ってあゆむ、それが、われわれをして至高善に至らしめるの道である。さうして、そこに、真の生命がある。」と述べていますが、「永遠の若き心」とはここでいう「真理の生命」を意味していると考えられます。霊とか精神とも言い換えられる永遠性にほかなりません。孟子は「善に明らかならざれば、その身に誠ならず」といいます。「至高善に至らしめるの道」はほかならぬ誠に至る道である。その誠は繰り返し述べているように、宇宙自然を貫く根源的な理法である天道と自分を一体化し、その働きを自分自身の精神と肉体に包摂することです。露風はここでは宇宙の発出する生命感が自分の内部にみなぎってゆくことを実感し、「よきかな」と手放しに喜悦するのです。

室生犀星は、詩壇に登場した頃から、白秋門下として露風一派の象徴主義を批判していましたが、晩年のエッセイでも、「傲然として白秋と天下を二分した大器、大家も今はどこか郊外にしずまり切っている」と皮肉っていますが、露風自身は詩壇の表面に姿を見せる機会は稀ではありましたが、このように見てきますと、死ぬまで一生その求道的精神を純化し、詩を作ることへの情熱を喪失しなかった詩人であったといえるでしょう。